Startseite » 2014

Archiv für das Jahr 2014

Interview von Marek Dippold mit Karl Ottomar Treibmann

Am 1. Juni 2012 hat Marek Dippold im Rahmen seiner Untersuchungen zur Fünften Sinfonie von Karl Ottomar Treibmann ein Interview mit dem Komponisten geführt. Die Studie wird im Herbst 2014 in den Schriften online: Musikwissenschaft der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« erscheinen. Das Interview können Sie schon heute lesen.

Marek Dippold: Ihre Biographin Ulrike Liedtke bezeichnet Ihre Fünfte Sinfonie als »Aufbruch-Sinfonie«. Sie haben erste Skizzen bereits 1983 angefertigt und sie ab Mitte 1986 bis März 1988 vollendet. Woher kam ihre Motivation, in dieser Zeit des Stillstands in der DDR solch einen Aufbruch musikalisch umzusetzen?

Karl Ottomar Treibmann: Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Dinge: Der Stillstand, der hier herrschte, hat eigentlich nichts mit dem Stillstand in der Musik zu tun. Musik ist ein bewegtes Medium. Musik hat immer etwas mit Bewegung zu tun. Natürlich können Sie Musik komponieren, die ganz langsam ist und sich nicht bewegt, dann könnte man sagen: Das hat etwas mit Stillstand zu tun. Aber ich bin in meinen Arbeiten immer davon ausgegangen, dass ich an bestimmten tradierten Gattungen – Sonate, Sinfonie, Oper – mich orientiert habe, die für mich vorbildhaft als Gattungen gewirkt haben. Und wenn ich eine Sinfonie schreibe, war für mich klar: Hier müssen Kontraste entworfen werden. Das ist in all meinen Stücken so, seit meiner Ersten Sinfonie. Materialkontraste werfen Fragestellungen auf, wenn man einen Satz mit dem anderen vergleicht. So kommt beispielsweise auch nach dem Chaos in der Mitte des zweiten Satzes meiner Consort-Sonate ein Kontrastprogramm. Diese Kontrastprogramme sind für die Kommunikation sehr wichtig und ich habe aus dieser Vorstellung meine Musik entwickelt.

Über die Fünfte habe ich lange nachgedacht, und Mitte der 1980er Jahre habe ich von Walter Markov, dem großen Leipziger Historiker, die beim Reclam-Verlag erschienenen Dokumente zur Französischen Revolution gelesen. Diese haben mich emotional bewegt. Was da los war: Wenn Sie das in den Geschichtsbüchern lesen, sehen Sie es so, aber wenn Sie die Original-Dokumente lesen, dann kann das schon sehr berührend sein, weil das dann noch unmittelbar wirkt. Ja, ich weiß auch nicht, jedenfalls passierte es dann, als ich mit dem Stück gearbeitet habe, dass da die Marseillaise im ersten Satz rhythmisch anklingt und im Schluss, in der Dreiklangsbildung der letzten Töne auch zitiert wird. Das passte in mein sinfonisches Konzept.

Dippold: Sie erwähnten die Schriften von Walter Markov. Inwieweit sahen Sie in den 1980er Jahren Parallelen zum Vorfeld der französischen Revolution?

Treibmann: Ich will mal so sagen: Wenn Sie hier gelebt haben und gemerkt haben, was hier los war und sind von einer bestimmten Mentalität geprägt, dann musste man ja irgendwas tun. Man wusste, so geht es nicht weiter. Deshalb drängt das und drängt das und drängt das. Das kann man im ersten Satz bemerken und das kann man im Schlusssatz bemerken. Nun musste aber auch ein Ruhepunkt her. Und so ist die Meditation entstanden. Die war allerdings schon vorher angedacht. Dazu gibt es zwei Vorfassungen: Ich habe eine Schauspielmusik gemacht nach einem Stück von Volker Braun: Die Schmitten. Da wurde an einer Stelle Lyrik gebraucht. Ich habe da ein Ensemble zusammengestellt: Cello, Vibraphon, Oboe. Dort ist diese Struktur vorgeahnt. Und dann habe ich zum 60. Geburtstag meines Freundes Alfred Mörstedt Girlanden für einen Freund komponiert. Dieses Stück schien mir geeignet, in eine große Form transformiert zu werden. Da kommt natürlich etwas anderes zustande, die Dinge wachsen sich aus. Ich habe dann von der systematischen Seite her noch einmal die Tonfolge verbessert, die Struktur strenger, konsequenter, in meinem Sinne entwickelt und dann diesen Streicherfächer darüber gelegt, der sich von oben nach unten schiebt. Die Stimmung ist von einer zarten Situation aus dem Schauspiel abgeleitet.

Dippold: Sie waren als Universitätsprofessor und Bezirksvorsitzender des Komponistenverbandes sowohl mit Studenten als auch mit Ihren Kollegen – Künstlern und Wissenschaftlern – in regem Austausch. Wie sehr wurde der Wunsch nach gesellschaftlichem Wandel, Freiheit usw. bis 1988 schon thematisiert?

Treibmann: Wissen Sie, ich habe in den 70er Jahren meine Oper Der Preis geschrieben. Da geht es nur um die Verantwortung des Einzelnen. Und das ist eigentlich immer mein Anliegen. Tja, im Austausch mit Kollegen oder auch im Komponistenverband spielte das keine Rolle. Über die Werke, die damals komponiert worden sind, haben wir natürlich gesprochen. Aber es waren im Grunde keine politischen Diskussionen. Das hat sich dort wenig abgespielt. Aber wir haben im engeren Freundeskreis sehr intensiv über diese Stagnation nachgedacht.

Es gab in der Universität ein strenges Reglement. Und da gab es jedes Jahr diese Einführungswochen. Zum Glück hatte ich eine künstlerische Professur, die nannte sich »Professur mit künstlerischer Lehrtätigkeit«. Da brauchte ich mit Vorlesungen nie in den sauren Apfel beißen. Zu Vorlesungen zu den jeweiligen Parteitagen waren die wissenschaftlichen Professoren aber natürlich angehalten, das hat die meisten auch nicht begeistert. Im Tonsatzunterricht haben wir immer unsere Arbeit gemacht. Ich weiß noch 1989, als meine beiden Sinfonien uraufgeführt worden sind, da habe ich meinen Studenten diese vorgespielt.

Dippold: In den Werken vor der Fünften Sinfonie haben Sie vor allem Widersprüche und Probleme aus dieser Zeit der Stagnation heraus thematisiert. Meines Erachtens nach ist die Fünfte Sinfonie die erste, in der Sie sagen: Hier muss man etwas tun, hier muss es zu einem Aufbruch kommen. War das damals ein neuer Aspekt in ihrem kompositorischen Schaffen?

Treibmann: Das ist möglich. Ich weiß nicht. Das kann ich schlecht beurteilen. Die Chorsinfonie Der Frieden ist ein hartes Stück. Dort gibt es Trümmer, zuletzt bleibt übrig: »Unterm Sternenzelt muss ein großer Frieden wohnen.« Oder »Tu was!«, »Tu was für den Frieden!« wird dort geschrien. Ich würde diese Dinge alle im Fluss sehen. Der erste Satz der Ersten Sinfonie: nur eine Pulsation, dann gibt es einen chaotischen Satz, dann Lyrik: Die Musik braucht ja eine Balance. Oder die Zweite Sinfonie, sie endet mit einem riesigen Hymnus und vorher ein Satz, wo alles zusammenbricht. Was zu tun war, hat dann die Zeit gebracht. Das Leben hat uns immer wieder Konflikte vor Augen geführt. Eigentlich war immer etwas zu tun. Es waren konfliktreiche Zeiten. Wir wollten hier ja auch ein normales Leben führen. Deshalb kam es mir nicht in den Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, bis sich was ändert. Mit meinen Stücken wollte ich Akzente setzten, Denkanstöße, Hoffnung vermitteln. Wenn man sich künstlerisch betätigt, ist man natürlich immer in der Situation, dass man etwas zu Papier bringt. Kunst vermittelt Empfindungen, die nicht nur zeitgebunden waren. Wissen Sie, das ist alles schwierig, die DDR ist lange vorbei. So ging das damals nicht weiter. Aber wie das weiter gehen würde, da waren sogar die Politiker überrascht.

Dippold: Die Bezeichnung Ihres dritten Satzes, »Dithyrambus«, konzipierten Sie als Geste gegenüber Karl Amadeus Hartmann und dessen Achter Sinfonie. Dort jedoch erscheint mir der II. Teil, der mit »Dithyrambus« überschrieben ist, wesentlich zwiegespaltener und komplexer in der Anlage als Ihr dritter Satz. Hartmann entfernt sich meines Erachtens nach vom dithyrambischen Charakter bis zu einem gewissen Grad.

Treibmann: Das ist möglich. Das war halt seine Art, und dies ist meine Art. Das kann man schlecht vergleichen. Der expressive Zugriff Hartmanns hat mich schon immer fasziniert. Was soll ich da weiter sagen…

Dippold: Ich meine, ob Sie da irgendeinen Ausgangspunkt hatten, den Sie etwas als Keimzelle aus Hartmanns Sinfonik genommen haben?

Treibmann: Nein, überhaupt nicht. Ich nehme niemals Anleihen von irgendwo her. Ich wollte es nur als eine Bewunderung für diesen großen Meister.

Dippold: Sie hatten vorhin bereits den Maler Alfred Mörstedt erwähnt. Darüber hinaus zählten Sie den Maler Wolfgang Mattheuer zu Ihrem Freundeskreis und auch Sie selbst sind künstlerisch tätig. Sind Sie Synästhet? Hören Sie Farben?

Treibmann: Wenn ich komponiere und die Partitur schreibe, höre ich natürlich Klänge.

Dippold: Ich meine darüber hinaus gehend, wie Kandinksy und Schönberg etwa Farben eines Bildes gehört haben. Diese nannten ihre Werke »Farbsinfonien«, Sie bezeichnen umgekehrt ihre Kompositionsmittel wie zum Beispiel die terzgeschichtete Klangmassenverschiebungen im ersten Satz der Fünften als »Klangbilder«.

Treibmann: Nein, Farben hören in dem Sinne kann ich nicht. – Ich versuche für jeden Satz eine eigene Klangstruktur zu entwerfen. Wenn Sie Schönberg sagen und das Bläserquintett nehmen, da haben Sie nur ein Klangbild. Ich möchte die Sätze klar voneinander absetzen. Der Begriff »Klangbild« weckt vielleicht falsche Assoziationen. Klangraum ist vielleicht besser. Auf der einen Seite sind es diese Terztürme, dann Diatonik, auf der anderen Seite diese Zwölftonreihe, aus denen Klangräume entwickelt werden.

Dippold: Sie meinen also mit »Klangbild« oder »Klangraum«: Für jeden Satz haben Sie eine Klangstruktur, die so einzigartig ist, dass man, wenn man einen Teil daraus hört – und ein guter Hörer ist –, zum Schluss kommt: Das muss zu diesem Satz gehören, weil es nur diesem Klangbild entspricht.

Treibmann: Ja, das würde ich unterstützen. Das hat auch noch eine psychologische Überlegung. Der Hörer will sich ja in irgendeinem Klima orientieren können. Wenn Sie nur graue Masse komponieren, dann ist die Orientierung sehr schnell verloren. Aber durch diese Klangorientierung, auf denen dann die Impulsationen, die Struktur, die Dramaturgie sich entwickelt, dann kann der Hörer einsteigen. Denn es ist ja wirklich das Problem der zeitgenössischen Musik, dass sie keiner hören will, es fehlt die harmonische Heimat, die schon bei Reger in die Binsen geht, nehmen Sie sein drittes Streichquartett op. 74, da gibt es knallharte Dinge. Aber sowohl er als auch Richard Strauss haben ja immer diese tonale Bindung gehabt. Und heute muss man sich überlegen, wie man diese Bindung auf anderem Wege herstellt. Ich will eine Musik schreiben, weil ich kommunizieren will. Da kann ich also nicht nur auf Dissonanzen nach Gutdünken setzen. Zur Klangstruktur des ersten Satzes bin ich angeregt worden vom Adagio aus Mahlers Zehnter Sinfonie. Dort gibt es am Ende den großen neuntönigen Akkord. Der ist eiskalt. Und im Grunde ist es dieser Akkord, bloß, dass ich ihn systematisiert habe und er sich nun bewegt. Und damit klingt das dann ganz mild. Dem Klangcharakter ist also durch diese Addition, durch diese Bewegung die Kälte genommen. Dann hatte ich mir gedacht: das könnte funktionieren. Im „Idiot“ kommt das schon vorher vor, auch wenn es etwas anders funktioniert als in der Fünften. Deshalb: Klangbilder zur Orientierung. Ich habe immer schon improvisiert, als Kind nach Reger mit den entsprechenden Harmonien und dem verminderten Akkord, der überall hin wandern kann.

Dippold: Sie sind ausgebildet worden unter anderem bei Fritz Geißler und Carlernst Ortwein, genannt Conny Odd, der ja auch Popularmusik gemacht hat. Inwieweit wurde es damals, bei Ihrer Ausbildung, besprochen, diese Problematik, ohne echte tonale Bindung eine Klammer für den Hörer zu finden?

Treibmann: Das hat keine Rolle gespielt. Conny Odd war ein phantastischer Instrumentator und Filmkomponist. Und da gab er eine Szene vor und wir haben mit der Stoppuhr gesessen und eine Szene komponiert. Oder wir haben Čajkovskijs Jahreszeiten für Orchester ausgesetzt. Und bei Geißler hatten wir ja – das war bedeutend – Zwölftontechnik gemacht. Das haben einige Alte damals gemacht: Er oder auch Arnold Matz, der Solobratscher des Gewandhausorchesters, ein sehr interessanter Komponist, die haben die Zwölftontechnik so verwendet, dass sie nicht nachzählbar ist, also verschleiert.

Dippold: Also nicht so reduziert und verdichtet wie bei Schönberg oder gar Webern.

Treibmann: Sie können ja eine Reihe so bauen und so bauen. Das war schon eine Kritik an den Zuständen, denn damals war das ja anrüchig, das war ja Sünde. Das war aber auch das spannende. Geißlers Zweite oder Dritte Sinfonie, das sind große, expressive Stücke, die durchaus einen Klangcharakter haben so wie bei Hartmann. Geißler hat später eine Wendung zum Populären gemacht, sagen wir, indem er sich mehr dem konservativen Erbe zuwandte. Oder auch Penderecki, der war so gut, und dann macht er solche Sachen, plötzlich bekommt das so eine für mich nicht überzeugende Diktion, wenn dann Stille Nacht vorkommt, wo es nicht hingehört. Ich bin deshalb zu anderen Formen gekommen. Ich dachte eben: man kann nicht nach dem ›Man-nehme-Rezept‹ arbeiten, weil man kommunizieren will. Der Kommunikationswille ist ja bei Geißler und Penderecki da. Für mich war der systematische Aspekt bedeutend. Dass ich also über klangsystemastisch entwickelte Klangbilder, die miteinander kontrastieren, kommunikativ sein kann, ohne, dass jemand sagt, das klingt ja wie Richard Strauss. Also so was kommt ja sonst vor, da sind Sie schnell dort gelandet, wenn Sie nicht systematisch vorgehen. Es ist schwer zu komponieren, wenn man sich nicht von Vorbildern lösen kann. Hartmann, Henze oder auch Lutosławski waren für mich immer Vorbilder, aber nicht, indem ich sie nachmache, sondern in ihrer Haltung.

Dippold: Herr Treibmann, vielen Dank für das Gespräch.

Kateryna Schöning: Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert

Das Melodram in Russland im ausgehenden 18. Jahrhundert

Giuseppe Sartis Euripides’ Alkestis (1790)

und Evstignej I. Fomins Orfeo (1791/92)

Dr. Kateryna Schöning (HMT Leipzig)

Sofern nicht anders vermerkt, stammen alle Übersetzungen von der Verfasserin.

Untersuchungen zur Geschichte des Melodrams in Russland bilden bis heute ein Desiderat sowohl in der russischen als auch in der internationalen Forschung zur Geschichte dieses Genres. Die russische Musikwissenschaft begann eine gründliche Beschäftigung mit der Musiktheatergeschichte vor 1800 erst in den 1920er Jahren. Allgemeine Aufmerksamkeit gewann vorrangig Evstignej Ipat’evič Fomin / Евстигней Ипатьевич Фомин (1761–1800), der »eine neue russische Oper« geschaffen habe.[1] Zunächst versuchte die Forschung jedoch die lückenhafte Kenntnis seiner Biographie zu erweitern und die umstrittene Autorschaft mehrerer Werke zu diskutieren (Finagin 1927, Findeisen 1928 und Rabinovič 1948).[2] Erheblicher Quellenmangel durchkreuzte Untersuchungen zu gattungsstilistischen Fragen. Was die Spezifika des Melodrams in Russland ausmachte, kam nicht zur Diskussion. Fomins Orfeo als ein Melodram zu bezeichnen, wagten nicht einmal alle Wissenschaftler. Finagin beispielsweise bestimmte Orfeo als eine Oper und zugleich als ein Melodram im »hohen Stil«: »In Orfeo sehen wir den erfolgreichen Versuch, eine ernste Musik in der Art Glucks zu schreiben«.[3] Nach 1945 trug die staatlich geförderte Aktion zur Entwicklung des nationalen Selbstbewusstseins und zur Pflege der eigenen Kultur zur Wiederbelebung des Interesses an Fomin bei. Eingebettet in eine Reihe historischer Konzerte, erlebte Fomins Orfeo in Moskau im Jahre 1947 seine sowjetische Erstaufführung.[4]

Евстигней Ипатович Фомин — «Евстигней Ипатович Фомин» участника неизвестен – собственная работа Lis23852385. Под лицензией Public domain с сайта Викисклада

Die Musikwissenschaft stellte sich ihrerseits auf die nationalen Elemente in der Musik Fomins ein. Sie übernahm den noch von Finagin aufgegriffenen Leitfaden, dass Fomins Bühnenwerke den zur Zeit der Zarin Katharina II. (1762–1796) verbreiteten Ideen der russischen Aufklärung entsprächen. Hervorgehoben wurde Fomins Intention, eine ›nationale russische Oper‹ zu schaffen: eine Oper mit russischem und in russischer Sprache dargelegtem Sujet unter Verwendung von Volksliedmelodik. Großer Wert wurde auf »das beste ›russische Werk‹ Fomins« gelegt,[5] die Oper Jamščiki na podstave.[6] In diesem Kontext wurde dann auch das Melodram Orfeo ausführlich analysiert. Die 1968 erschienene Monographie Evstignej Fomin von Boris V. Dobrochotov berichtete erstmals ausführlicher über dieses »erste russische Melodram«.[7] Als ›typisch russisch‹ galt dem Autor dabei die »sehr enge innere Verbindung des Stückes mit dem russischen tragischen Theater des 18. Jahrhunderts«,[8] worauf das Wort-Ton-Verhältnis und die angeblich musikalisch übernommenen Intonationen der russischen Sprache hindeuten sollten. Von Bedeutung seien ferner die inhaltlichen Hintergründe der Tragödie nach dem Orpheus-Mythos. Der Autor der literarischen Vorlage, der russische Dramatiker Яков Б. Княжнин / Jakov B. Knjažnin (1742–1791), war bekanntlich eine der zentralen Figuren in der russischen Bewegung der »Freidenkenden«[9] gegen den aufgeklärten Absolutismus von Katharina II.[10] Da auch der Protagonist des Dramas gegen die Macht – wenn auch gegen eine göttliche – protestierte, konstruierten die Forscher einen Zusammenhang zwischen Fomins Musik, dem russischen dramatischen Theater und der politischen Situation Russlands in den 1790er Jahren.[11] Dies übertrug sich auf die Rezeption von Fomins Melodram. Sein Vorhaben, die Tragödie von Knjažnin in Musik zu setzen, wurde letztlich als »ein fast selbstmörderisches Unterfangen« bezeichnet.[12]

Es ist bedauerlich, dass die Musikwissenschaft der 1960er Jahre der Frage nach dem ›Russischen‹ im Melodram nicht weiter nachgegangen ist. Was genau nämlich Fomin in der Musik unternommen hatte und wie sich hier die »russische Theatersprache des 18. Jahrhunderts« darin widerspiegelte, blieb ungeklärt, obwohl Dobrochotov eine präzise Deutungsanalyse angeboten hatte.[13] Die Akzente wurden jedoch verschoben: Aufgrund charakteristischer Themen und Erinnerungsmotivik tendierte die Forschung dazu, Fomins Werk als programmatisches »symphonisches Poem« zu bezeichnen.[14] Orfeo bekam mithin den Ruf, ein Musterbeispiel »für das russische Symphonische« zu sein.[15] Daraus hätte man schließen können, dass die Musik in diesem Stück zur Darstellung und Kommentierung des Textinhaltes tendierte statt eine konkrete Bearbeitung des russischen Wortes zu sein. Das Melodram als textlich-musikalische Gattung ließ sich mit diesen Leitfragen noch nicht erfassen. Selten blieben auch die Versuche, Fomins Orfeo mit anderen, nicht einmal mit russischen, Melodramen zu vergleichen.[16] Auch Еврипидовой Алкисты / Euripides’ Alkestis (1790) von Giuseppe Sarti (1729–1802) war da keine Ausnahme, das eigentlich älteste Melodram mit russischem Text. Dieses Stück war als Abschluss eines größeren Bühnenwerkes Начальное управление Олега / Načalnoe upravlenie Olega (Der Anfang der Regierung von Oleg) entstanden, das Libretto dazu stammte von niemand anderem als Katharina II.[17]

Die Forschungslage hat sich seit den 1960er Jahren nicht grundlegend geändert. Im russischsprachigen Bereich wurden die älteren Monographien bloß in neuen Auflagen und Paraphrasen nachgedruckt (etwa bei Keldysch, 1990).[18] Das Lehrbuch Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка (2004) konturierte zwar die Tradition des russischen Melodrams um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert etwas schärfer, verallgemeinerte sie allerdings zu stark.[19] Hervorgehoben wurden nun Prinzipien, die für das Melodram generell gelten (psychologische Anspannung und Symbolik der Musik) oder allgemein für Russland charakteristische Elemente wie die Attraktivität und Bildlichkeit der szenischen Darstellung. Doch immerhin wurde damit das Melodram als eine spezielle Gattung betrachtet und in den Kontext des russischen literarischen Dramas mit Musik eingebettet.[20] Die deutschsprachige Musikwissenschaft übernahm von sowjetischen Forschern den Wissensstand der 1960er Jahre.[21] Neuere Beiträge wie Eighteenth-Century Russian Music von Marina Ritzarev (2006) und Bewitching Russian Opera von Inna Naroditskaya (2012) klammern das Melodram aus, obwohl der letztgenannte Beitrag erkenntnisreiche Informationen zum Hintergrund von Načalnoe upravlenie Olega gibt.[22]

Die mangelhafte Literaturlage lässt sich durch die Unzugänglichkeit der Quellen erklären. Besonders schwierig ist die Quellenlage zu Fomins Orfeo. Das Stück wird beispielsweise in NGroveD im Werkverzeichnis gar nicht erwähnt, obwohl es zu Fomins wenigen vollständig erhaltenen Werken gehört.[23] In RISM scheinen bloß zwei kontrapunktische Sätze von Fomin auf, die er in Bologna verfasst hat.[24] Das Autograph der Orfeo-Partitur liegt heute in der Zentralbibliothek des Petersburger Mariinski-Theaters, ist aus konservatorischen Gründen allerdings schon seit mehreren Jahren nicht mehr benutzbar.[25] Die einzige verfügbare Quelle ist damit eine 1953 von Dobrochotov edierte Partitur.[26] In Deutschland wird eine Fotokopie dieser Ausgabe seit 2011 in der Universitätsbibliothek Halle aufbewahrt.[27] Angesichts der schlechten Quellenlage sind die Beschreibungen des Autographs der Partitur, die Finagin (1927) und Findeisen (1928) hinterlassen haben, leider noch immer ›aktuell‹.

Der vorliegende Beitrag erörtert, welche Elemente der ersten russischen Melodramen auf charakteristisch Russisches verweisen und welche Voraussetzungen dafür bestehen, überhaupt von der Gattung eines ›russischen Melodrams‹ sprechen zu können. Der Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist, zu klären,

- inwieweit die im ausgehenden 18. Jahrhundert als ›russisch‹ angesehenen literarischen und musikalischen Merkmale einen Zugang ins Melodram fanden und

- ob das europäische (vor allem deutsche und französische) Modell des Melodrams in Russland adaptiert wurde.

Es erscheint deshalb nötig, zunächst einen Einblick in die Integration der russischen Sprache und des russischen Volksliedes in das russische dramatische und musikalische Theater zur Zeit Katharinas II. zu geben sowie Daten zu damaligen Melodram-Aufführungen zu referieren. Als Nächstes lässt sich eruieren, welche Lösung der erste russische Melodram-Komponist Fomin fand und was zuvor der Italiener Sarti hatte unternehmen sollen, um am Hofe Katharinas II. das erste Melodram in russischer Sprache ausführen zu können.

I.

Die russische Sprache als nationaler Bestandteil des russischen Theaters eroberte ihren Platz im dramatischen und musikalischen Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert. Den Vorrang hatte das Drama, das zu dieser Zeit vor allem Jakov B. Knjažnin / Яков Борисович Княжнин (1740–1791), Vladislav A. Ozerov / Владислав Александрович Озеров (1769–1816), Denis I. Fonvizin / Денис Ивановоич Фонфизин (1745–1792), Gavriil R. Deržavin / Гавриил Романович Державин (1743–1816) und Andere pflegten. Die Oper setzte dagegen bevorzugt auf andere Sprachen, weil fremdsprachige Theater in Russland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dominierten: Die italienische Oper war seit 1735 zunächst mit der opera seria präsent, 1757 bürgerte sich mit Locatelli die opera buffa ein, seit 1764 war die opéra comique zu Gast, und das »Deutsche Theater« spielte mindestens von 1776 bis 1791.[28] Es war Katharina II. gelungen, Komponisten aus ganz Europa an ihren Hof zu locken.[29] Von 1764 bis 1816 standen in russischen Diensten: Galuppi, Traetta, Paisiello, Sarti, Martini, Cimarosa, Grétry, Méhul und viele andere. Die Sprache variierte von einem Theater zum anderen. Im Deutschen Theater liefen Opern auf Deutsch – sogar italienische und französische Stücke, die dort aber nur 18 % ausmachten, wurden in Übersetzung gegeben.[30] Französische und italienische Texte in den entsprechenden französischen und italienischen Theatern firmierten meist im Original.

Ins Musiktheater drang das russische Idiom mit der Entscheidung von Katharina II., die Kultur zu ›russifizieren‹ und für ihre Innenpolitik zu instrumentalisieren. Die Zarin förderte die Einführung der russischen Sprache und russischer Sitten in den höfischen Umgang, wofür sie durch eigene literarische Tätigkeit das Vorbild gab.[31] Die Libretti vieler stilistisch italienischer und französischer Opern wurden nun auf Russisch verfasst. Beispiele solcher russifizierten Opern sind Anjuta / Анюта (1772; welche Quelle einer ursprünglich französischen komischen Oper als Vorlage diente, ist unbekannt; das Libretto stammt von Michail Popov / Михаил Попов),[32] Ivan (Johann Iosif) Kerzellis Rozana i Lubim / Розана и Любим und Feniks / Феникс (Knjažnin, 1778/79), Hermann Friedrich Raupachs Dobrue soldatu / Добрые солдаты (Michail М. Cheraskov / Михаил М. Херасков 1779), Antoine Bullants Sčastlivaja Rossia / Счастливая Россия (Cheraskov, 1787) etc.[33]

Gleichzeitig profilierte sich russische Drama. Zwischen 1770 und 1780 verbreiteten sich gemischte musikdramatische Konzeptionen mit eingefügten Balletten, Chören und Volksliedern. Die eigentümliche musikalisch-literarische Mischung war schon in deren Überschriften erkennbar: Der Dichter und Dramaturg Knjažnin nannte sein Theaterstück Titovo miloserdie / Титово милосердие (1790) »eine Tragödie in drei Akten, frei gedichtet, mit dazu gehörigen Chören und Balletten«;[34] das Stück Čuvstvovanie blagotvoreni / Чувствование благотворений (1787) definierte sein Autor Anton Teils / Антон Тейльс als ein »Drama mit Ballett«,[35] und ein charakteristisches Detail der Dramaturgie bildete darin ein eingefügtes Volkslied. Die Integration von Volksliedern, ›Rezitativen‹ und ›Arien‹ ins Drama bestimmte ein »Drama in zwei Akten mit Chören in Prosa« von Petr A. Pravil’ščikov / Петр А. Правильщиков.[36]

Mit Blick auf den Zusammenhang von musikalischen und dramatischen Komponenten betrachtet die Forschung das russische Theater im 18. Jahrhundert als ein literarisch-musikalisches Phänomen.[37] Das deutet darauf hin, dass das russische Theater im ausgehenden 18. Jahrhundert Erfahrung mit gemischten Wort-Ton-Konzeptionen gesammelt hatte. Dabei handelte es sich, wie auch im Operntheater, jedoch nicht um ›Sprache zur Musik‹, also nicht darum, dass die musikalischen und gesprochenen Ebenen sich synchron entwickeln. Das Russische wurde zuvörderst als literarische Sprache verstanden, nicht als eine zur erklingenden Musik. Das Verhältnis zwischen Text und Musik war daher locker: Die Musik bildete zum Text entweder einen Hintergrund der Stimmungsschilderung, oder es gab allgemein ›charakteristische‹ Intermezzi, die freilich austauschbar sein konnten. Die Musik fungierte also gewissermaßen als separate Ebene ohne direktes Verhältnis zum Text.

Ein Bestandteil der Charakternummern sowohl im dramatischen als auch im Musiktheater Russlands war stets ein nationales Element. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts war das Volkslied nicht nur im Drama, sondern auch in den ersten Opern von gebürtigen russischen Komponisten gängig, so bei Vasili А. Paškevič / Василий А. Пашкевич (1742–1792), Fomin, Dmitri S. Bortnjanski / Дмитрий С. Бортнянский (1751–1825), Michail A. Matinski / Михаил А. Матинский (1750–1820) und Michail M. Sokolovski / Михаил М. Соколовский (geb. 1756).[38] Die zunehmende Tendenz zur Aufarbeitung dieses Vokabulars führte zur Entwicklung einer speziellen Gattung russischer Lieder-Opern (etwa in Fomins Jamščiki na podstave, 1787).[39]

Es stellt sich die Frage, wie diese Erfahrungen mit dem Wort-Ton-Verhältnis und mit der Adaption von Liedformen dem aus Europa kommenden Melodram anverwandelt wurden. Das Melodram-Fieber grassierte in Russland früh und heftig. Rousseaus Pygmalion (1762) wurde schon 1772 »als eine aufsehenerregende Neuigkeit in der französischen Botschaft in Petersburg« auf Französisch gegeben.[40] Das war durchaus früh – im selben Jahr tauchte das Stück in französischer, italienischer und deutscher Sprache auch beispielsweise in Wien auf.[41] Die Melodramen von Georg Anton Benda erreichten den russischen Hof ebenfalls schon bald. Nur vier Jahre nach der Premiere von Ariadne auf Naxos 1775 in Gotha wurde das Stück bereits von Karl Knipper im Deutschen Theater in Petersburg aufgeführt. Medea lief dort 1781, sechs Jahre nach der Uraufführung in Leipzig.[42] Dann erschien Bendas Pygmalion 1791 in Petersburg[43] und 1794 bzw. 1800 in Moskau auf der Bühne.[44] Melodramen waren also seit den 1770er Jahren kontinuierlich in zwei russischen Großstädten präsent. Doch wurden sie nicht ins Russische übersetzt. Das Melodram scheint als eine eher exotische Gattung verstanden worden zu sein, die auf der russischen Bühne kein Äquivalent oder zumindest keine würdige Umsetzung ins Russische finden konnte.

Nicht zufällig waren die ersten Versuche, ein Melodram im russischen Sprachgebiet zu schaffen, von ausländischen Beispielen eindeutig abgegrenzt, zumal schon dadurch, dass im Titel ein Hinweis auf das melodrama russo gegeben war: Mit diesem Epitheton wurde 1781 das erste in Russland komponierte Melodram Orfeo, melodrama russo von Torelli beworben.[45] Der nächste Versuch – Euripides’ Alkestis von Giuseppe Sarti (1790) auf einen Text von Katharina II. – trug keine genaue Gattungsbezeichnung. Stattdessen war von einem Stück »Im griechischen Geschmack«[46] die Rede. Der vollständige Titel des ganzen Werkes, von dem Euripides’ Alkestis einen Teil ausmachte, verweist auf ein experimentelles Suchen und die Unentschlossenheit, was das Stück nun eigentlich sei: Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Der Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren). Die Bezeichnung Melo-Dramma für ein Melodram mit russischem Text wurde erst mit Fomins Orfeo (1791/92) eingeführt.[47] Auf die ›lockere‹ Position des russischen Melodrams insgesamt deutet auch das schnelle Verschwinden der Gattung hin – die letzten russischen Melodramen liefen in den 1800er Jahren (Aleksey N. Titov / Алексей Н. Титов Andromeda i Persey und Zirzeja i Ulis, beide 1802).[48]

Dieser Abriss lässt vermuten, dass das Melodram in Russland eigene Wege zu finden versuchte. Als Basis standen ihm drei Bereiche zur Verfügung:

- das eigentliche europäische Melodram (vor allem von Benda), das sich in Russland als ganz neu und fremd erwies,

- die Verschmelzung von opera seria, opéra comique und Lieder-Oper

- und die Erfahrung des russischen Theaters in der Koordination von Sprache und Gesang.

Im letzten Punkt konnten die Melodram-Komponisten sich eher auf ein Modell einer asynchron wechselnden Reihung des deklamierten Textes und der musikalischen Nummern stützen. Präferenz hatte dabei also das Modell einer literarisch, nicht einer musikalisch determinierten Komposition.

II.

Fomin ging mit der Herausforderung, ein russisches Melodram zu schreiben, in origineller Weise um. In der Tradition des russischen Theaters betrachtete er den literarischen Text – die Tragödie Orfeo von Knjažnin – als Grundlage, die nicht zu verändern sei. Orfeo von Knjažnin verkörperte aber ohnehin alle Attribute eines Melodrams im 18. Jahrhundert.[49] Sein Sujet geht auf die griechisch-römische Antike zurück. Die Tragödie ist kurz und in sich geschlossen. Traditionsgemäß enthält sie eine Exposition (die Schilderung der schon erfolgten Katastrophe mit anschließendem Beginn der Handlung: Monolog Orpheus’ über den Tod seiner Gattin und seinen Gang in die Unterwelt), die eigentliche Handlung (mit den zentralen Monologen von Orpheus in der Unterwelt und den dynamisch sich steigernden Dialogen mit einer überpersönlichen Schicksals-Stimme und mit Eurydike) sowie einen Schluss (den Monolog Orpheus’, der die Moral der Fabel expliziert). Die poetische Gestaltung der Monologe und Dialoge fußt auf der Technik des Sprechens zu verschiedenen Adressaten (zu sich selbst und zum Zuhörer), was der musikalischen Reflexion ausreichenden Spielraum bot. Eine Besonderheit der poetischen Vorlage lag darin, dass Knjažnin genaue Hinweise zu musikalischen Nummern zwischen dem gesprochenen Text gab. Das Konzept lag in einer Reihe eigentlich melodramatischer Komponenten (gesprochener reflektierender Text in Monologen und Dialogen) und Opernelementen. Er sah dafür folgenden Ablauf vor:

- Ouvertüre

- Monolog

- Erster Chor

- Monolog

- Zweiter Chor

- Dialog

- Dritter Chor

- Monolog

- Tanz der Furien.

Außerdem vermerkte Knjažnin, dass »Orpheus die Lyra spielt, während die Furien erscheinen«.[50] Damit war also auch ein rein instrumentaler Abschnitt vorgegeben. Eine solche Gestaltung des poetischen Dramas griff in Gänze auf die oben geschilderten Traditionen des russischen dramatischen Theaters im 18. Jahrhundert zurück.

Dem poetischen Text von Knjažnin zu folgen und diesen Text zu vertonen hieß für Fomin mithin, eine Mischform aus Melodram und Oper zu konzipieren. Musikalisch zu bedenken war zweierlei:

(1) die Komposition von Musik zur gesprochenen Sprache, ein für die russische Musik neues Phänomen,

(2) und die Komposition musikalischer Einlagenummern: von Chören, der Ouvertüre, dem Auftritt Orpheus’ vor den Furien und dem Tanz der Furien.

Dabei kam dem Komponisten die Entscheidung zu, inwieweit er eine gesungene Stimme einfügen und das Stück dadurch entweder ans Melodram oder an die Oper annähern wollte. Schließlich musste er klären, ob er die vom Text vorgegebene Nummernstruktur beibehalten wollte. Daraus würde dann entweder eine Anlehnung an die russische Theatertradition mit einem Nummernaufbau oder die Anverwandlung von Bendas Modell des Melodrams mit durchkomponierter Gestaltung resultieren.

Das Problemfeld von ›Musik zur gesprochenen Sprache‹ löste Fomin, indem er Bendas melodramatische Techniken bis ins Detail kopierte. Im Orfeo findet sich das typische Vokabular des bendaschen Melodrams wieder.[51] Das Bedeutungsfeld von Schrecken, Tod, Furien, Dunkelheit und Erdbeben bringt Fomin beispielsweise durch charakteristische trillernde Motive in Analogie zu Bendas Ariadne und Medea zum Ausdruck.[52]

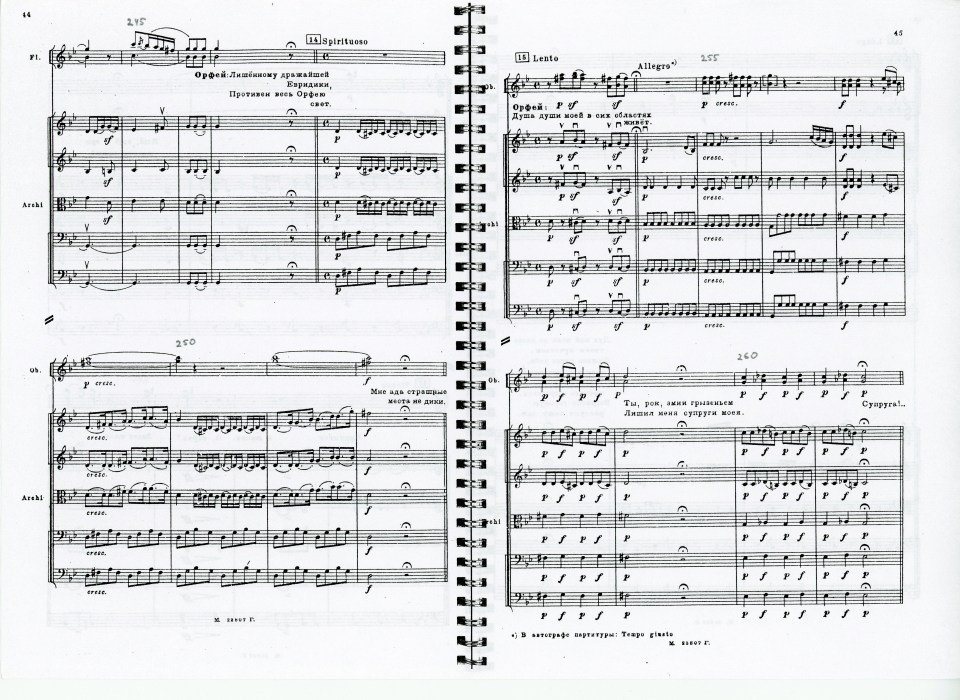

Das Zittern und Beben setzt er musikalisch durch schnell repetierende Töne und dynamische Kontraste um (Beispiel 2, T. 254–261). ›Kriechende Tiere‹ finden in Orfeo ihren Ausdruck, indem Fomin das Motiv der sich drehenden Riesenschlange malerisch durch akzentuierte Sekundvorhalte in den Streichern darstellte (Beispiel 3, T. 268).

Der Vorgänger dieses Verfahren liegt gewiss in Bendas Ariadne mit den kreisenden Sekundbewegungen, die auch dort eine sich windende Schlange malen:

Orpheus’ Angst und das Zischen der Schlange vertont Fomin mit einem crescendierenden Tremolo der Streicher (Beispiel 3, T. 269). Das Bedeutungsfeld ›Ungeheuer‹ erweitert sich hier auf ›Schicksal‹ und ›Schlangenbiss‹ und überträgt sich musikalisch durch schnell wechselnde Dynamik – ähnlich wie beim brüllenden Löwen aus Bendas Ariadne (Beispiel 2, T. 260–261). Auch eine andere typisch bendasche Figur – rasch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe als Zeichen für das Wilde und den Sturm – zieht sich durch Fomins Melodram:

Diese Formel ist in der Melodramforschung als Rache-Motiv bekannt, das beispielsweise in Sophonisbe von Christian Gottlob Neefe (1776) ebenso vorkommt.[53] Kurze sforzandi mit Vorschlägen nutzt Fomin für die Flammen und »das Donnern, das die Ohren quält«. Seelische Qual drückt er mit einer Seufzerfigur aus, die unverkennbar eine Reminiszenz an barocke Lamenti und ihre Umdeutung in den deutschen Melodramen darstellt, z. B. in Medea, T. 441ff. (Beispiel 3, T. 262–266). Die genannten Formeln in Orfeo erhalten durch ihre Wiederholung eine erinnerungsmotivische Funktion, womit die Tradition des europäischen Melodrams auch in dieser Hinsicht bestens fortgesetzt ist.[54] / [55] / [56]

Fomin folgt Benda ebenso in allen Fragen der Beziehung zwischen Sprache und Musik. Der russische Komponist probiert hierzu die drei möglichen Varianten systematisch aus: Mal geht der Text der Musik voraus, mal ist er mit der Musik synchron verbunden, mal erscheint er erst nach der Musik.[57] All diese Kombinationen demonstriert Fomin schon im ersten Monolog des Orpheus (Beispiele 2, 3 und 6):

Orpheus:

O meine teuerste Eurydike!

Für Orpheus, dem du genommen bist, erscheint die Welt unerträglich.

Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren.

In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele.

O Schicksal! Du beraubtest mich meiner teuersten Gattin durch den Biss einer Schlange.

Mein Geist quält sich in dauerndem Schmerz.

Ich stöhne, leide in Betrübnis und leere den bitteren Kelch der Trennung.

Noch immer sehe ich vor mir die schreckliche Schlange.

Sie dreht sich und zischt.

In ihrem Rachen droht das Gift.

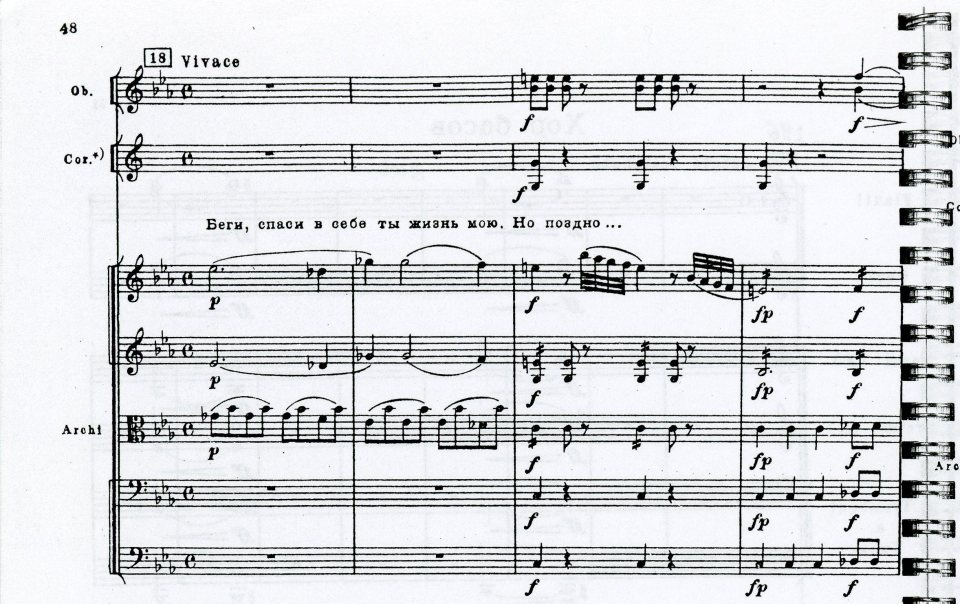

Lauf weg! Rette dein Leben. Zu spät… .Übersetzung: Thomas Weiler

Eine Trillerfigur mit punktiert rhythmisiertem Motiv am Anfang der Szene geht dem Text »Die Hölle hat ihren Schrecken für mich verloren«[58] voran und malt die Schrecken dieser Unterwelt aus. Die nächste Zeile des Textes, »In diesen Gebieten lebt die Seele meiner Seele«,[59] lässt Fomin die Musik erst nach dem gesprochenen Text diesen orchestral kommentieren: Abrupt wechselt die Tonart g-Moll zu B-Dur, weil eine positive Intention angekündigt wurde – »Die Seele lebt«. Dies fällt aber sofort zur Schicksal-Schlangen-Motivik nach g-Moll zurück, noch bevor im folgenden Text mitgeteilt wird, dass die Gattin schon entschwunden sei. Ab T. 262 setzt Fomin sowohl musikalisch als auch verbal längere Sätze ein, womit er mehr Zeit für die Reflexion eines neuen Zustandes gewinnt, nun den des Leides. Die Seufzerfigur umrahmt Orpheus’ Repliken, T. 265. Diese Statik schließt an den rasch alternierenden Wort-Ton-Wechsel zwischen dem Orchester und Orpheus an, T. 266–270: Orpheus schildert, was geschehen ist, und bringt dies in die Gegenwart: »Noch immer sehe ich vor mir eine schreckliche Schlange!«[60] Weiterhin fallen Text und Musik zusammen: »Lauf weg! Rette in Dir mein Leben. Aber spät…«.[61] Im Orchester erklingt eine der schönsten Melodien Fomins, geflochten aus expressiven Sekundvorhalten, T. 271–272. In dieser geschlossenen musikalischen Phrase gebührt dann einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit der Musik. Ähnlichkeiten der melodramatischen Techniken von Benda und Fomin zeigen sich ferner im Zusammenhang zwischen der Ouvertüre, dem abschließenden Tanz der Furien und dem melodramatischen Teil. Die ›Furien-Motivik‹ bildet den Stoff für die umrahmenden instrumentalen Sätze. Die gerade beschriebene seufzende Melodie steht zum ersten Mal schon in der Ouvertüre ab T. 87.

Dass Fomin das melodramatische Vokabular und die melodramatische Technik aus Bendas Melodramen so deutlich wiedererkennbar übernommen hat, widerspricht der von der russischen Forschung vehement vertretenen Behauptung, der Komponist habe ganz exakt die spezifischen Intonationen der russischen Sprache in der Musik umgesetzt. Bei Orfeo handelt es sich nicht darum, sondern um eine Darstellung von Affekten mit Mitteln, die so oder so ähnlich in ganz Europa in Gebrauch waren. Nicht die konkrete (russische) Sprache spielte eine Rolle, sondern die verallgemeinerte Bedeutung des Wortes und die Tradition ihrer Vertonung. Ob der Text des Melodrams dann auf Russisch, Deutsch oder Französisch aufgeführt würde, wäre letzten Endes nebensächlich. Auch die These, dass Fomin eine besondere psychische Spannung entwickelt habe, ist nur mit Blick auf die Affektinhalte korrekt. Die nicht russische Grundlage der ›Musik zur Sprache‹ in Fomins Melodram bestätigt sich auch dadurch, dass sich das Melodram von früheren, mehr folkloristischen Kompositionen Fomins deutlich unterscheidet, etwa von der Oper Jamščiki na podstave.

Durch die Objektivierung des Ausdrucks ging Fomin jedoch weiter als in anderen damals in Russland aufgeführten Melodramen. Und hier lag seine Innovation und das, was sich schließlich als für Russland als ›neu‹ bezeichnen lässt. Fomin entwickelte zwei Methoden in der Gestaltung des Melodrams: Er komponierte opernhafte Nummern, wie der dramatische Text sie verlangte, und er fügte geschlossene Orchestersätze ein, die einen Affektzustand ausdrückten, in der Textvorlage aber nicht vorgesehen waren. Die ›Opernnummern‹ versuchte Fomin zugleich der Gattung des Melodrams anzupassen. Orpheus’ Gesang zur Lyra vermittelt er durch eine typische Belcanto-Arie, in der freilich die Funktion der gesungenen Stimme von der Klarinette übernommen wird (T. 390ff.). Diese wortlose Arie stellt einen geschlossenen und rein musikalischen, statischen Ruhepunkt dar. Im Dialog zwischen Orpheus und Eurydike (T. 558–604) sind sowohl ariose als auch rezitativische Passus verflochten, stets in erfindungsreichen Kombinationen und plastisch in den Text integriert. Die Szene beginnt mit einem deklamierten Dialog – die erste Begegnung von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt –, den eine zweite Klarinetten-Arie harmonisch fortsetzt. Der nächste Dialog (T. 567–578) wandelt sich zum Recitativo accompagnato mit anschließender Wiederholung der zweiten Klarinetten-Arie, T. 579–586. Sie geht in einen letzten Dialog von Orpheus und Eurydike über, der ebenso wie am Anfang der Szene ohne Musik gesprochen wird. Der abschließende Satz ist ein neues Recitativo accompagnato, diesmal ohne instrumentale Arie, in T. 588–604. Die Annäherung an die opera seria bezeugt sich überdies dadurch, dass Fomin das letzte Rezitativ in der Tat als Recitativo überschrieb.[62] Die Deklamation blieb aber unrhythmisiert.

Die Nummernstruktur des Melodrams offenbart sich auch durch drei ähnliche Chöre, T. 296ff., T. 494ff. und T. 630ff. Fomin folgte hierbei abermals den dramatischen Text-Intentionen: Er nutzte also die Leitlinie des Melodrams einer experimentellen ›Wiederbelebung‹ der antiken Tragödie für eine musikalische Reminiszenz an die nach ihrer Funktion überpersönlichen Chöre. Musikalisch gestaltete er dies mit einem skandierenden einstimmigen Gesang der Bässe, der einen streng rhythmisierten Text markant hervorhebt.

Chor:

Sei voll der Hoffnung!

Übersetzung: Thomas Weiler

Eine andere Strategie, nämlich diejenige, semantisch prägnante und vom gesprochenen Text unabhängige Sätze einzufügen, zeigt sich in den ersten musikalischen Vorstellungen der Figuren Orpheus und Eurydike. Ihre musikalische Charakterisierung erfolgt ganz in der Manier einer Oper durch einen geschlossenen Orchestersatz vor dem jeweils ersten Auftritt. Orpheus’ erstes Erscheinen wird durch ein galantes Menuett markiert, T. 228–247. Eurydikes Auftritt geht ein zärtlicher geradtaktiger Tanz voraus, T. 530–557. Auch die Lamento-Sphäre bekommt eine zusätzliche Charakteristik durch die eingefügten stilistisch geschlossenen Abschnitte, so in der Einleitung der Ouvertüre mit seufzenden Sekundvorhalten über dem gemäßigt schreitenden Passus duriusculus-Bass. Eine Reminiszenz an den Trauersatz des 17. Jahrhunderts ist durch einen Orchesterkommentar zur seelischen Qual Orpheus’ nach seinem Klarinettenlied mit Lyra gegeben, T. 450–459.

Wenn Fomins Melodram im Bereich der ›Musik zur Sprache‹ also vollkommen europäisch bleibt, fuhr er in der formalen Gestaltung der Komposition durch die klare Nummernstruktur im Fahrwasser der russischen Theatertraditionen. Neu war, dass Fomin diese Nummern formelhaft mittels europäischer Stilistik darbot und dadurch ein Amalgam aus Prinzipien des russischen Theaters (ins Drama eingelegte Musiknummern), europäischen Praxen (Opernarien und -rezitative) und den ersten europäischen Melodramen (ohne Gesang) schuf. Die russische Sprache bildete also zwar ›eine‹, aber nicht die bestimmende Ebene dieser musikdramatischen Mischform. Dass die Musik und die russische Sprache nicht im direkten Zusammenhang standen, lassen schon die Überschriften im Autograph der Orfeus-Partitur vermuten. Auf die erste Seite der Ouvertüre schrieb Fomin: »Originale. Orfeo и Euridica Melo-Dramma; Posto in Musica da – E. I. Fomine Acade: Filarmonico à Pietro-borgo 1791 [korrigiert zu 1792]«.[63] Am Anfang der eigentlichen melodramatischen Handlung ist der Titel leicht verändert: »Originale. Orfeo Melo-dramma. Posto in musica da Eus. I. Fomine. Academico Filarmonico à Pietro-borgo 1792«.[64] Vor Eurydikes ersten Auftritt setzte Fomin den Titel ein drittes Mal: »Originale. Orfeo Melo-Dramma. Parte seconda«.[65] Insofern im melodramatischen Teil Fomins Überschriften einander ähnlicher sind als zu der Variante vor der Ouvertüre (Orfeo Melo-Dramma und nicht Orfeo i Euridica Melo-Dramma), insofern weiters im Titel der Ouvertüre auch eine Korrektur des Entstehungsjahres steht, lässt sich vermuten, dass Fomin die nur musikalischen und die dramatischen Teile nicht zu gleicher Zeit komponiert oder zumindest als nicht gleichberechtigte Komponenten der Komposition betrachtet haben könnte. Dass Musik- und Text-Ebene nicht als Synthese wahrgenommen, zugleich jedoch durch musikalische und textliche Affektformeln gut vermittelt wurden, sicherte den Erfolg von Fomins Melodram im 18. Jahrhundert und bis in die heutige Zeit.[66]

III.

Giuseppe Sartis Melodram Euripides’ Alkestis (1790) war eines der abenteuerlichsten Unternehmen in der Geschichte des russischen Theaters. Der Auftrag ging von Katharina II. aus. Die Zarin benötigte Musik zu eigenen Texten, die sie als eine Historische Handlung zu Načalnoe upravlenie Olega, podražanie Shakespeary bez sochranenija teatral’nych obyknovenych pravil / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ (Anfang der Regierung von Oleg, Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnlichen Theaterregeln zu bewahren) bezeichnet hatte. Es handelte sich dabei um eine eklektische Zusammenfassung von Ereignissen aus der Geschichte der russischen Großfürsten Oleg († 912/922), Igor († 945) und Großfürstin Olga (nach 900–969), die in einen Ausschnitt aus Euripides’ Tragödie Alkestis mündete. Die Szene aus der griechischen Tragödie stellte dabei ein Theater im Theater dar: Fürst Oleg wohnte in Konstantinopel einer Aufführung der Alkestis auf einer eigens für ihn eingerichteten Theaterbühne bei.[67]

Die Musik dazu sollten drei verschiedene Komponisten liefern: Carlo Canobbio (1741–1822), Vasili Paškevič (1742–1797) und Giuseppe Sarti, der für den Part zu Euripides’ Alkestis verantwortlich war. Von ihm wurde eine griechische Tragödie mit »Musik im griechischen Geschmack« bestellt, für die er griechische Modi verwenden und Chöre komponieren sollte.[68] In dieser Forderung wurzelte der Zwiespalt des russischen Melodrams, der dann auch Fomins Orfeo bestimmen sollte: Das ästhetische Experiment der Wiederbelebung der antiken Tragödie eröffnete einen Spielraum für Experimente im Bereich der modischen Gattung des Melodrams. Sarti verwies man auf die gängigen Modelle von Rousseau und Benda. Der Anspruch der Verfasserin des Textes, sie wolle »schöne Chöre« bekommen, bedeutete jedoch, dem damaligen Geschmack angepasste musikalische Nummern zusätzlich einzuarbeiten. Dass Sarti kein Russisch sprach, machte die Aufgabe noch schwieriger. Man konnte gewiss nicht davon ausgehen, dass er ›Musik zur Sprache‹ entwickeln würde.

Giuseppe Sarti (1729–1802). Originally from fr.wikipedia. Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons.

Sarti schuf ein Hybrid, das alle Beteiligten befriedigen sollte. Ein melodramatischer Abschnitt eröffnet die Tragödie, in dem freie Monologe von Heracles und Dialoge zwischen Heracles und Admetus mit instrumentalen Zwischenspielen und Chorrepliken abwechseln. Der Chor fungiert als überpersönliche Stimme, die – wie im Orfeo – unisono singt, aber im Unterschied zu Fomins Melodram Recitativi accompagnati bildet:[69]

Der melodramatische Teil mündet in vier Chöre mit den griechischen Bezeichnungen »Strophe« – »Antistrophe«. Sie sind freilich nichts anderes als vier Coro unisono gesungenen Arien. Melodramatische Affektformeln sind selten. Immerhin setzte Sarti die »wilden Löwen« und »das Wilde« durch aufsteigende Zweiunddreißigstelläufe und dynamische Kontraste musikalisch um, so in T. 15–18 in der ersten Antistrophe. Die Waagschale der gattungsstilistischen Einordnung neigt sich damit eher auf die Seite der Oper, freilich mit durchaus eigentümlicher Interpretation der Chorpartie.

Beispiel 9a (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Beginn)

Beispiel 9b (Sarti, Euripides’ Alkestis, erste Antistrophe, Anfang des ersten und zweiten Abschnitts: Fortsetzung)

Mithilfe von Nachahmung der griechischen Instrumente und Modi versuchte Sarti den melodramatischen Eindruck und seinen Bezug auf die Kunst der Griechen anzudeuten. Zur Erinnerung an antikes Instrumentarium fügte er Einsätze der Harfe, Violini pizzicato und der Flöte ein. Schwieriger war es, die Musik ›in griechischer Manier‹ anhand der im dramatischen Text en detail vorgegebenen »Modo Dorio«, »Modo Hypo-Jonio«, »Modo Hypo-Dorio« und »Modo Phrygio« auszuführen. Letzten Endes blieb Sartis Musik durmolltonal. Dass seine Umsetzung dieser Forderung ausgesprochen spekulativ war, ahnte er offensichtlich selbst. So verfasste er eine spezielle theoretische Erklärung zu Euripides’ Alkestis, in der er ausführte, wie er die Grundlagen der Wiederbelebung des antiken Dramas interpretiert habe.[70] Diese Erklärung wurde ins Russische übersetzt und im Libretto abgedruckt. Sarti versuchte das Publikum selbstbewusst von nichts weniger zu überzeugen als dass die von ihm komponierte Musik »absolut griechisch« sei. Sie müsse in moderner Manier so bearbeitet werden, dass die Zuhörer sie leicht verstünden. Dafür nutze er die gewöhnliche Harmonik:

»Die Handlung aus Euripides sollte nach ihrem Ort und Charakter im altgriechischen Geschmack dargestellt werden, die Musik sollte daher in dieser Manier sein. Infolgedessen habe ich eine absolut griechische Musik zum Gesang komponiert, deren Begleitung jedoch in der Art jetziger Harmonien gestaltet«.[71]

Auch hinsichtlich der anderen Komponenten verfiel Sarti in theoretische Diskussionen mit dem Ziel, seine zur Oper tendierte Komposition als Drama abzusichern. Nach Sarti sollten die Rezitative als »griechische Deklamation« wahrgenommen werden, auch wenn sie eigentlich »eine Art des Rezitativs« anboten.[72] Die Harfen-, Pizzicato- und Flöten-Klänge seien Nachahmungen von Lyra und Tibia. Die Modi müsse man durch die Affekte, die die Musik Sartis beinhalte, erkennen können. Falls die griechischen Merkmale dann doch nicht erfasst würden, müsse der Zuhörer sich eben selbst die Schuld geben.[73]

Die Historische Handlung wurde prachtvoll inszeniert und hatte laut einem Schreiben von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin einen grandiosen Erfolg.[74] Historisch zeitigte Sartis Komposition von Euripides’ Alkestis für das russische Melodram Folgen. Seine Apologie verbreitete die ersten auf Russisch niedergelegten Grundzüge einer Theorie des Melodrams in den russischsprachigen Raum. Als große Aktion des Hoftheaters war Euripides’ Alkestis auch in dem Sinne signifikant, dass sie die Trias ›griechische Musik‹ – ›Drama‹ – ›heutige Musik‹ in der russischen Kunst etablierte. Fomin brauchte auf dieser Grundlage auf die griechische Kunst schon nicht mehr so präzise zu rekurrieren wie Sarti. Er hat alle von Sarti künstlich einbezogenen Elemente reduziert und nur den Coro unisono gelassen. Auch die musikalisch-dramatische Mischform aus Oper und Melodram erwies sich für die Zukunft als nützlich, die dann Fomin übernommen und deutlich überarbeitet hat. Dieser Komplex von Merkmalen bildet Eigenschaften der ersten in Russland entstandenen Melodramen.

Anmerkungen und Nachweise

[1] »новую русскую оперу«: Алексей В. Финагин, Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927, С. 87. (Aleksej V. Finagin, Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927, S. 87).

[2] Finagin, Musik und musikalischer Alltag; Николай Ф. Финдейзен, Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29 (Nikolaj F. Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29); Александр С. Рабинович, Русская опера до Глинки, Москва 1948 (Aleksandr S. Rabinovič, Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948). – Die von diesen Forschern zusammengefassten Daten aus dem Lebenslauf Fomins bilden bis heute den Wissenstand über den Komponist, hierzu siehe Sigfrid Neef, Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417; vgl. Juri W. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316. Evstignej Ipat’evič Fomin (1761–1800), geboren in Sankt Petersburg, studierte von 1767 bis 1782 an der neu gegründeten Kaiserlichen Akademie der Künste (Malerei, Skulptur, Architektur und später Musik). Kurz nach dem Abschluss erhielt er ein dreijähriges staatliches Stipendium für seine Weiterbildung in Bologna bei Giovanni Battista Martini und Stanislao Mattei. Ab 1786 war er als Repetitor und Kapellmeister an den russischen städtischen Theatern und adligen Leibeigenentheatern tätig. Fomin komponierte unter anderem auf Libretti der Zarin Katharina II., was allerdings aus unbekannten Gründen zur Ungnade der Zarin und Komplikationen am Hof geführt hat. Fomin bekam eine offizielle Anstellung am Hoftheater erst 1797 bei Paul I. Mit 39 Jahren starb er unter ebenso unbekannten Ursachen in Armut. Fomin komponierte etliche Oper, ein Melodram, einzelne Chöre und ein geistliches Chorkonzert. Außerdem hat er offensichtlich Opern anderer Komponisten redigiert. Der größere Teil vom Fomins Schaffen galt schon im frühen 20. Jahrhundert als verloren oder nur partiell überliefert. Die Anzahl der Werke variierte sich von einem Forscher zum anderen: zehn Kompositionen, unter denen fünf erhalten blieben (Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 98); neun Stücke mit vier vollständig erhaltenen Partituren (Борис В. Доброхотов, Евстигней Фомин, Москва 1968, С. 98–99 / Boris V. Dobrochotov, Evstignej Fomin, Moskau 1968, S. 98f.); »30 musikalisch-dramatischen Werke verschiedener Art« (Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 306). Heute ist die Meinung verbreitet, dass Fomin sieben Oper schrieb, von denen drei rekonstruiert werden konnten (Neef, Fomin, Sp. 1417):

- Новгородский богатырь Боеслаевич / Novgorodskij bogatyr’ Boeslaevič (Der Novgoroder Held Boeslaevič), komische Oper, zusammengestellt aus russischen Märchen, Liedern und anderen Quellen, 1786 (erhalten nur Orchesterstimmen);

- Ямщики на подставе / Jamščiki na podstave (Die Kutscher auf der Poststation), improvisiertes Spiel, komische Oper, 1787;

- Американцы / Amerikancy (Die Amerikaner), komische Oper, 1787/88;

- Вечеринки, или Гадай, гадай, девица / Večerinki ili Gadaj, gadaj, devica, otgadyvaj, krasnaja (Abendgesellschaften oder Lege die Karten, wahrsage, Mädchen, enträtsel dein Schicksal, Schöne), 1788 (Musik verloren);

- Золотое яблоко / Zolotoe jabloko (Der goldene Apfel), komische Oper mit Chören und Balletten, 1788/89 (fragmentarisch erhalten);

- Колдун, ворожея и сваха / Koldun, vorožeja i svacha (Zauberer, Hexe und Heiratsvermittlerin), 1789 (Musik verloren);

- Орфей / Orfej (Orpheus, Melodram 1791/92);

- ein Chor zur Tragödie Владисан / Vladizan, 1795 (verloren);

- ein Chor zur Tragödie Ярополк и Олег / Jaropolk i Oleg (Jaropolk und Oleg), 1798.

[3] »в ›Орфее‹ мы видим удачный опыт написать серьезную музыку типа Глюка«: Finagin, Evst. Fomin, S. 103.

[4] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 105.

[5] »лучшее ›российское сочинение‹ Фомина«: ebd., S. 37.

[6] Ebd., S. 37ff. – Vgl. auch Finagin, Evst. Fomin, S. 98ff.; Юрий В. Келдыш, Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140 (Juri W. Keldysch, Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140).

[7] »первая русская мелодрама«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 75.

[8] »внутренняя связь ›Орфея‹ Фомина с русским трагическим театром XVIII века«; ebd., S. 76.

[9] ›Волнодумцев‹ / ›Volnodumzev‹

[10] In einer der letzten Tragödien Вадим Новгородский / Vadim Novgorodski protestierte Knjažnin ganz offen gegen zaristische Macht. Alle Exemplare der Tragödie wurden vernichten und Knjažnin selbst wurde 1791 ermordet, Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 71.

[11] Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 70ff.; vgl. Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 310; Neef, Fomin, Sp. 1416.

[12] Ebd., Sp. 1416.

[13] Dobrochotovs Anmerkungen, wie etwa »›Orpfeo‹ von Fomin gibt uns die Möglichkeit, tatsächlich ein russisches theatralisches Gespräch zu hören«, blieben ohne Erklärungen. (»›Орфей‹ Фомина дает возможность реально услышать русскую театральную речь XVIII века«: Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 76.)

[14] »симфонический характер [мелодрамы Фомина] […] приближает ›Орфея‹ к жанру программной симфонической поэмы«: ebd., S. 77; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 314. Hierbei handelte es sich um eine der Leitthemen der sowjetischen Musikwissenschaft – symphonisches Denken in der Instrumentalmusik.

[15] »Это [›Орфей‹ Фомина] лучший образец русского драматического симфонизма доглинкинского времени«: Георгий К. Абрамовский, Русская опера XVIII века, Москава 1968, С. 27. (Georgi K. Abramovski, Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968, S. 27).

[16] Stattdessen gab z. B. Keldysch eine allgemeine historische Auskunft zum Melodram in Deutschland im 18. Jahrhundert: Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307ff. Kurze historische Exkurse sind in den Geschichten der russischen Oper im 18. Jahrhundert vorhanden, siehe z. B. Abramovski, Russische Oper, S. 23 und 26.

[17] Siehe etwa Abramovski, Russische Oper, S. 23; Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.

[18] Юрий В. Келдыш, История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990, С. 204сл. (Juri V. Keldysch, Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990, S. 204ff.).

[19] Татьяна В. Ильина, Мария Н. Щербакова, Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004, С. 349сл. (Tat’jana V. Il’ina, Maria N. Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004, S. 349ff.)

[20] Ebd., S. 468ff.

[21] Siehe hierzu Neef, Fomin, Sp. 1415–1418; Marc Mühlbach, Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004, S. 41f.

[22] Marina Ritzarev, Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006, S. 199ff.; Inna Naroditskaya, Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012, S. 113ff.

[23] Richard Taruskin, Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.

[24] Diese Stücke werden in der Bibliothek Accademia Filarmonica Bologna aufbewahrt. Es handelt sich um Fugues (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016616) und eine Antiphon Joannes et Paulus agnoscentes (RISM: http://opac.rism.info/search?documentid=850016615).

[25] Diese Informationen bestätigte mir auch Pavel Serbin, Direktor und Dirigent des Pratum integrum Orchestra, der 2009 eine Aufnahme von Orfeo durchgeführt hat, CD CM 0012008.

[26] Евстигней Фомин, Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.

[27] MPP / 4 Fom 1.

[28] Wertvolle Quelleninformationen aus dem 18. Jahrhundert gab der deutsche Gelehrte, Chronist und Sammler Jakob von Stählin (1709–1785). Er war an der Petersburger Akademie der Wissenschaften tätig. Dort oblag ihm die Katalogisierung und Verwaltung der höfischen Bibliotheken und Kunstsammlungen sowie die Erziehung von Peter III. Stählin übernahm die Redaktion der seit 1727 bei der Petersburger Akademie der Wissenschaften erschienenen St. Petersburger Zeitung, in welcher er das zeitgenössische Geschehen im russischen Theater schilderte. Dank dieser Beiträge entstanden die ersten Versuche, die Geschichte des russischen Theaters zu schildern. Hierzu Ernst Stöckl, Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982, S. I–XX. Zur ausführlichen Geschichte der ausländischen Entreprise in Russland siehe auch Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 112ff. und 206ff.; Aloys Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953; Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 932ff. Zur Geschichte des Deutschen Theaters in Russland siehe Denis Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003. Eine kurze Zusammenfassung gibt die Russische Musikgeschichte von Mühlbach, S. 28–39.

[29] Die Entscheidung, nach Russland zu kommen, wurde sicherlich durch gute Honorare motiviert. Baldassare Galuppi (in Petersburg von 1764 bis 1768) wurde mit einem Jahresgehalt von 4.000 Rublej angestellt, hierzu Findeisein, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 123. Zum Vergleich: Fomins Jahresgehalt betrug 1797 nur 600 Rublej, siehe Neef, Fomin, Sp. 1416.

[30] Hierzu Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 34. Die deutsche Sprache war am russischen Hof schon vor der Regierungszeit Katharinas II. beliebt gewesen. Zu den Aufgaben von Stählin bei Zarin Anna Ivanovna (1730–1740) und ihrer Nachfolgerin Elizaveta Petrovna (1741–1761) gehörte, italienische Komödien, Opern und Intermezzi ins Deutsche zu übersetzen. Die Texte wurden zusammen mit den originalen italienischen Fassungen bei Hofe verteilt. Die St. Petersburger Zeitung erschien in deutscher Sprache mit einer russischen Übersetzung, hierzu Stöckl, Nachwort, S. Vf.

[31] Hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 213ff.

[32] Ebd., S. 95 und 213. Ein früheres Beispiel ist Arajas Cefallus und Prokris, dessen Libretto von Aleksandr P. Symarokov / Александр П. Сумароков stammt (1755).

[33] Ebd., S. 214ff.

[34] »трагедия в трех действиях вольными стихами с хорами и балетами к ней принадлежащими«, siehe Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 169–170ff.; Abramovski, Russische Oper, S. 6ff.

[35] »драма с балетом«: hierzu Il’ina, Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 470.

[36] »драма в двух действиях, с хорами, в прозе«: ebd.

[37] Ebd. und Abramovski, Russische Oper, S. 6.

[38] Die ersten russischen Opern mit Volkslieder sind Mel’nik / Мельник (Der Müller) von Sokolovski (1785), Sankt-Petersburgski gostinuj dvor / Санкт-Петербургский гостинный двор (Der Petersburger Gasthof) von Matinski (1779) und Fevej / Февей, Fedul s det’mi / Федул с детьми (Fedul mit Kindern) von Paškevič (1786, 1791). Hierzu Dieter Lehmann, Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.

[39] Keldysch, Geschichte der russischen Musik, S. 205ff.

[40] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 308, Anm. 13.

[41] Wolfgang Schimpf, Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988, S. 21.

[42] Lomtev, Deutsches Musiktheater in Russland, S. 31.

[43] Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 309.

[44] Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 107.

[45] Von diesem Melodram sind nur Orchesterstimmen erhalten geblieben. Sie werden in der Zentralen Nationalbibliothek Petersburg aufbewahrt. Siehe hierzu Dobrochotov, Evstignej Fomin, S. 74, Anm. 2; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 10.

[46] »Сообразно Греческому древнему вкусу«.

[47] Siehe die Beschreibung von originalen Partiturseiten bei Finagin, Musik und musikalischer Alltag, S. 104.

[48] Il’ina Ščerbakova, Russisches 18. Jahrhundert, S. 481.

[49] Zur Gattung des Melodrams im 18. Jahrhundert siehe Schimpf, Lyrisches Theater; Ulrike Küster, Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main [u. a.] 1994.

[50] »Орфей играет на лире. Фурии показываются«.

[51] Zu den melodramatischen Techniken in Musik und Sprache von Benda siehe Küster, Das Melodrama.

[52] Den gesprochenen Text zu Fomins Orfeo im Beispiel A gebe ich mit einer deutschen Übersetzung von Thomas Weiler aus der Broschüre zur CD CM 0012008: Yevstigney Fomin (1761–1800) · Orfeo ed Euridice, 2009.

[53] Küster, Das Melodrama, S. 239.

[54] Zur Leitmotivik in Bendas Melodramen siehe ebd., S. 216ff.

[55] Jiří Antonín Benda, Medea. Melodram, Praha 1976.

[56] Georg Benda, Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.

[57] Zu Bendas Melodramen siehe Küster, Das Melodrama, S. 234ff.

[58] Die Übersetzung ist nicht treffend. Der Text »Мне ада страшные места не дики« lässt sich besser als »Die wilde Gegend der Hölle ist mir nicht fremd« wiedergeben.

[59] »Душа души моей в сих областях живет.«

[60] »Еще, еще я зрю ужасную змею!«

[61] »Беги, спаси в себе ты жизнь мою. Но поздно…«

[62] Siehe hierzu Finagin, Evst. Fomin, S. 104.

[63] Ebd.

[64] Ebd.

[65] Ebd.

[66] Für eine erfolgreiche Aufführung des Orfeus spricht eine häufig zitierte Rezension vom 1817: »Im Melodram dieser Oper [Orpheus] war die Musik von Torelli, doch nach unserem russischen Herrn Fomin, der lange Zeit in fremden Ländern weilte, wurde die frühere Musik durch sein ausgezeichnetes Talent völlig verdunkelt, und obwohl er zu unserem allgemeinen Leidwesen aus dem Leben geschieden ist, schuf er sich im Orpheus eine bleibende Erinnerung«: zitiert nach der deutschen Übersetzung in Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 307, Anm. 9.

[67] Das Stück sollte die außenpolitischen Ansprüche von Katharina II. auf Konstantinopel widerspiegeln, siehe hierzu Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 248; Keldysch, Fomin und das russische Musiktheater, S. 23.

[68] Siehe den Brief von Kathrina II. an den Fürsten Potëmkin vom 3. Dezember 1789: »Lieber Freund, ich bitte Dich gelegentlich daran zu erinnern, Sarti zu befehlen, die Chöre für Oleg zu schreiben; ein Chor von ihm gibt es bei uns und er ist sehr gut, hier können [die Komponisten] so gut nicht komponieren« (»Еще, мой друг, прошу тебя в досужий час вспомнить приказать Сартию сделать хоры для ›Олега‹; один его хор у нас есть и очень хорош, а здесь не умеют так хорошо компонировать«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 137.

[69] Die Beispiele zu Euripides’ Alkestis wurden einer Kopie der originalen Ausgabe 1791 entnommen: Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791 (Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791).

[70] Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, в: Начальное управленiе Олега, С. 4–6. (Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, in: Anfang der Regierung von Oleg, S. 4–6).

[71] »Явленіе изъ Еврипида, по мѣсту и свойству своему, должно быть представлено во вкусѣ древнемъ Греческомъ, а по тому и музыка должна быть въ томъ же вкусѣ; въ слѣдствіе чего и сочинилъ я музыку совершенно Греческую относительно къ пѣнію, сопроводя оную однако по образу нынѣшней Армоніи«: ebd., S. 4.

[72] »Греческая декламація«, »нѣкоторый родъ Речитатива«: ebd.

[73] Ebd., S. 6.

[74] »an Sarti schicke ich mit einem Kurier tausend Červonych [alte Währung in Russland] und ein Geschenk für die Musik zu Oleg. Heute wurde Oleg zum dritten Mal in der Stadt aufgeführt und er [Oleg] hat einen grandiosen Erfolg«: Brief von Katharina II. an den Fürsten Potëmkin vom 1. November 1790 (»к Сартию с сим куръером посылаю за музыку к ›Олегу‹ тысячу червонных и подарок вещь. Сегодня Олега в третий раз представляют в городе, и он имеет величайший успех«), zitiert nach Findeisen, Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland, S. 138.

Quellen- und Literaturverzeichnis

Abramovski, Georgi K.: Die russische Oper des 18. Jahrhunderts, Moskau 1968 / Абрамовский, Георгий К.: Русская опера XVIII века, Москава 1968.

Anfang der Regierung von Oleg Nachahmung von Shakespeare, ohne die gewöhnliche Theaterregeln zu bewahren, Moskau bei P. Jurgenson, S.-Petersburg bei I. Jurgenson, Warschau bei G. Zennewald, 1791. / Начальное управленiе Олега, подражанiе Шакеспиру безъ сохраненiя Өеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ, Москва у П. Юргенсона, С.-Петерсбургъ у І. Юргенсона, Варшава у Г. Зенневальда, 1791. — Darin auch: Erklärung zur von Herrn Sarti komponierten Musik für die Historische Handlung: Anfang der Regierung von Oleg, Übersetzung von Nikolaj A. L’vov, S. 4–6 / Объясненіе на музыку Господиномъ Сартіемъ сочиненную для Историческаго представления: Начальное управленіе Олега: перевод Николая А. Львова, С. 4–6.

Benda, Georg Anton: Ariadne auf Naxos. Ein Duodrama mit musikalischen Zwischensätzen, Klavierauszug, hrsg. von Alfred Einstein, Leipzig 1920.

Benda, Jiří Antonín: Medea. Melodram, Praha 1976.

Dobrochotov, Boris V.: Evstignej Fomin, Moskau 1968 / Доброхотов, Борис В.: Евстигней Фомин, Москва 1968.

Findeisen, Nikolaj F.: Schilderungen aus der Geschichte der Musik in Russland von der älteren Zeit bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bd. 2, Teile V/VI, Moskau 1928/29 / Финдейзен, Николай Ф.: Очерки по истории музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века, Т. 2, Вып. V/VI, Москва 1928/29.

Finagin, Aleksej V.: Evst. Fomin. Leben und Werk, in: Musik und musikalischer Alltag im alten Russland. Materialien und Untersuchungen, Bd. 1, Leningrad 1927 / Финагин, Алексей В.: Евст. Фомин. Жизнь и творчество, в: Музыка и музыкальный быт старой России. Материалы и исследования, Т. 1, Ленинград 1927.

Fomin, Evstignej: Orfeo, hrsg. von Boris Dobrochotov, Moskau 1953 / Фомин, Евстигней: Орфей, ред. Борис Доброхотов, Москва 1953.

Il’ina, Tat’jana V. und Maria N. Ščerbakova: Russisches 18. Jahrhundert: Darstellende Kunst und Musik, Moskau 2004 / Ильина, Татьяна В. и Мария Н. Щербакова: Русский XVIII век: изобразительное искусство и музыка, Москва 2004.

Keldysch, Juri W.: Essays und Untersuchungen über die Geschichte der russischen Musik, Moskau 1978, S. 130–140 / Келдыш, Юрий В.: Очерки и иследования по истории русской музыки, Москва 1978, С. 130–140.

Keldysch, Juri W.: Fomin und das russische Musiktheater des 18. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Musikwissenschaft 9, 3/4 (1967), S. 305–316.

Keldysch, Juri V.: Geschichte der russischen Musik, Bd. 1, Moskau 1990 / Келдыш, Юрий В.: История русской музыки, Вып. 1, Москва 1990.

Küster, Ulrike: Das Melodrama. Zum ästhetikgeschichtlichen Zusammenhang von Dichtung und Musik im 18. Jahrhundert, Frankfurt am Main u. a. 1994.

Lehmann, Dieter: Russlands Oper und Singspiel in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1958.

Lomtev, Denis: Deutsches Musiktheater in Russland, 1. Aufl., Lage-Hörste 2003.

Mooser, Aloys: Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIIIme siècle, T. II, Mont-Blanc 1953.

Mühlbach, Marc: Russische Musikgeschichte im Überblick. Ein Handbuch, 1. Aufl., Berlin 2004.

Naroditskaya, Inna: Bewitching Russian Opera. The Tsarina from State to Stage, New York 2012.

Neef, Sigfrid: Fomin, in: MGG2, Bd. 6, Kassel 2001, Sp. 1415–1417.

Rabinovič, Aleksandr S.: Die russische Oper vor Glinka, Moskau 1948 / Рабинович, Александр С.: Русская опера до Глинки, Москва 1948.

Ritzarev, Marina: Eighteenth-Century Russian Music, Cornwall 2006.

Schimpf, Wolfgang: Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1988.

Stöckl, Ernst: Nachwort, in: Jakob von Stählin, Zur Geschichte des Theaters in Russland. Nachrichten von der Tanzkunst und Balletten in Russland. Nachrichten von der Musik in Russland, Leipzig 1982.

Taruskin, Richard: Fomin, Yevstigney Ipat’yevich, in: NGroveD, Bd. 9, London 2001, S. 71.

Elisabeth Sasso-Fruth: Das Melodramma in Italien. Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes

Das Melodramma in Italien

Felice Romanis Bearbeitungen des »Romeo und Julia«-Stoffes

Elisabeth Sasso-Fruth (HMT Leipzig)

(Übertragungen sämtlicher italienischer und französischer Texte ins Deutsche: Elisabeth Sasso-Fruth)

Il dramma per musica deve

far piangere, inorridire, morire cantando.

(Vincenzo Bellini)

Das auf das Griechische zurückgehende Wort »Melodram« hat, zum Teil mit mehreren Bedeutungen, in viele europäische Sprachen Eingang gefunden. In einer Bedeutung bezeichnet es in zahlreichen Sprachen, etwa im Deutschen und Französischen, eine Gattung, in der Begleitmusik das gesprochene Wort untermalt. Das Italienische hat hierfür den Begriff melologo. Das Wort melodramma dagegen wird im Italienischen, angefangen bei Jacopo Peri und Claudio Monteverdi, durch die Jahrhunderte hindurch synonym zum Begriff für die Oper, opera (in musica) bzw. opera lirica, in ihren unterschiedlichen Ausprägungen verwendet.

I. Felice Romani

Im deutschen Sprachraum ist der Name Felice Romani (1788–1865) heutzutage nahezu in Vergessenheit geraten. Höchstens in Spezialistenkreisen ist er noch geläufig. Dabei war der gebürtige Genuese der meistgefragte Librettist seiner Zeit und gilt als der »Begründer des romantischen melodramma«.[1] Er arbeitete mit den namhaftesten Komponisten des frühen 19. Jahrhunderts zusammen: mit Rossini, Donizetti, Bellini, Mercadante und vielen mehr.

Seine Schaffensperiode als Librettist umfasste zwar nur gut zwanzig Jahre (von 1813 bis 1834), doch war sie mit ca. 90 Libretti sehr intensiv. Der Mittelpunkt seiner Arbeit als Librettist lag in Mailand (am Teatro alla Scala), wo Felice Romani seit 1814 wohnte. Aber auch in Venedig, Parma etc. gelangten seine Werke zur Aufführung.

Sein Ruhm, aber nicht zuletzt auch das Angebot aus Wien, als kaiserlicher Hofdichter in die Fußstapfen Metastasios zu treten, trugen ihm den Beinamen Metastasio redivivo (der wiedererstandene Metastasio) ein.[2] Felice Romani schlug die Einladung allerdings aus, schließlich wollte er nicht die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen. Doch auch hinsichtlich ihrer Libretti (Stoffwahl, sprachliche Bearbeitung etc.) weisen Metastasio und Romani große Unterschiede auf.

II. Felice Romani und Vincenzo Bellini

Besonders eng gestaltete sich die Beziehung zwischen Felice Romani und Vincenzo Bellini, was sich nicht zuletzt in der Intensität ihrer Zusammenarbeit niederschlug. Ihre Begegnung fällt in das Jahr 1827 in Mailand: Romani galt damals schon als der profilierteste Textdichter Italiens, der aus Sizilien stammende und um 13 Jahre jüngere Bellini dagegen stand noch am Anfang seines Schaffens. Von den acht Opern, die Bellini von da an noch komponieren sollte, stammt bei sieben das Libretto aus der Feder Romanis. Das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit war Il Pirata, die 1827 an der Scala uraufgeführt wurde.

Wie sehr Bellini die Arbeit Romanis schätzte, geht beispielsweise aus einem Brief an seinen Freund Florimo hervor. Während der Arbeit an La Straniera war Romani erkrankt, so dass Gaetano Rossi als Librettist in Erwägung gezogen wurde. Bellini sah dadurch die Qualität der Oper gefährdet:

[…] [Rossi] mai mai potrebb’essere un verseggiatore come Romani, e specialmente per me che sono molto attaccato alle buone parole; ché vedi dal Pirata come i versi e non le situazioni mi hanno ispirato del genio […] e quindi per me Romani è necessario.

[…] [Rossi] könnte niemals ein so guter Versdichter sein wie Romani, vor allem für mich nicht, der ich doch solchen Wert auf eine gute Sprache lege; Du kannst schon am Pirata sehen, wie mich die Verse, und nicht die Situationen, inspiriert haben […] und so ist für mich Romani unabdingbar.[3]

Über der Arbeit an ihrer letzten gemeinsamen Oper, Beatrice di Tenda, kam es wegen der andauernden unpünktlichen Zuarbeit durch den chronisch überlasteten Romani zum Zerwürfnis mit Bellini. Der Streit war in Mailänder und venezianischen Zeitungen öffentlich ausgetragen worden. Obwohl sich Romani und Bellini nach der wenig erfolgreichen Uraufführung der Oper am 16. März 1833 in Venedig brieflich wieder aussöhnten,[4] kam es zu keiner weiteren Zusammenarbeit mehr. Das Libretto für das Pariser Auftragswerk I Puritani – der letzten Oper Bellinis – verfasste Carlo Pepoli (Uraufführung: 24. Januar 1835, Théâtre Italien, Paris). Im September 1835 starb Bellini in Puteaux bei Paris.

Für Romani war der Streit mit Bellini der Anfang vom Ende seiner Karriere als Librettist. 1834 ging er nach Turin, wo er fortan als Journalist arbeitete (zunächst als Direktor der Gazzetta Ufficiale Piemontese); ab 1836 stellte er seine Arbeit als Librettist vollständig ein.

III. Felice Romanis zweifache Beschäftigung

mit dem »Romeo und Julia«-Stoff

Nach Il pirata (Uraufführung: 27. Oktober 1827, Teatro alla Scala, Mailand), La straniera (Uraufführung: 14. Februar 1829, Teatro alla Scala, Mailand), und Zaira (Uraufführung: 16. Mai 1829, anlässlich der Einweihung des Teatro Ducale, Parma), ist I Capuleti e i Montecchi (Uraufführung: 11. März 1830, Teatro La Fenice, Venedig) die vierte Oper, die auf die Zusammenarbeit Vincenzo Bellinis mit Felice Romani zurückgeht. Später folgten La Sonnambula (Uraufführung: 6. März 1831, Teatro Carcano, Mailand), Norma (Uraufführung: 26. Dezember 1831, Teatro alla Scala, Mailand) und Beatrice di Tenda (Uraufführung: 16. März 1833, Teatro La Fenice, Venedig).[5]

Im Januar 1830 erhielt Bellini vom Teatro La Fenice di Venezia den Auftrag, eine Oper zu komponieren, deren Datum für die Uraufführung in der laufenden Karnevalssaison bereits auf den 11. März 1830 festgesetzt war.[6] Bellini und Romani standen also unter enorm hohen Zeitdruck. So ist es verständlich, dass sie beide für die neue »Romeo und Julia«-Oper, die Bellini dem Impresario der Fenice, Alessandro Lanari, vorgeschlagen hatte, auf schon erarbeitetes Material zurückgreifen: Bellini verwendete teilweise seine Melodien aus Zaira neu, Romani dagegen zog für seine Arbeit sein eigenes Libretto Romeo e Giulietta heran, das 1825 von Nicola Vaccai vertont und unter diesem Titel im Teatro alla Canobbiana in Mailand uraufgeführt worden war. Für Romani war es also innerhalb von fünf Jahren das zweite Mal, dass er sich mit dem »Romeo und Julia«-Stoff beschäftigte. Doch trotz des Rückgriffs auf schon vorhandenes Material sollte etwas Neues entstehen. So schrieb Bellini am 20. Januar 1830 an seinen Freund Florimo:

Il libro, Romani che già jeri è qui giunto, mi scriverà da nuovo Giulietta e Romeo, ma lo titolerà diversamente, e con diverse situazioni.

Das Buch, Giulietta e Romeo, das wird mir Romani, der gestern hier eingetroffen ist, neu schreiben, aber mit einem anderen Titel und anderen Situationen.[7]