Startseite » 19. Jh.

Archiv der Kategorie: 19. Jh.

Joachim Raff in der Neuen Zeitschrift für Musik

Hier eine aus einem älteren Projekt »übriggebliebene« Liste von Raffiana in der NZfM zwischen 1852 und 1879, zusammengestellt von Clarissa Renner:

- 37 (1852), Nr. 12: Anzeige der Drei Lieder von J. G. Fleischer und der Zwei italienischen Lieder op. 50 – 37-12

- 38 (1853), Nr. 07: Joachim Raff, An die Redaction der Neuen Zeitschrift für Musik – 38-07

- 38 (1853), Nr. 11: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil I – 38-11

- 38 (1853), Nr. 13: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil II – 38-13

- 38 (1853), Nr. 14: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil III – 38-14

- 38 (1853), Nr. 15: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil IV – 38-15

- 38 (1853), Nr. 16: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil V – 38-16

- 38 (1853), Nr. 17: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VI – 38-17

- 38 (1853), Nr. 18: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VII – 38-18

- 38 (1853), Nr. 20: Rezension der Drei Lieder op. 52 – 38-20

- 38 (1853), Nr. 23: Joachim Raff, Vertrauliche Briefe an den Verfasser des Aufsatzes „Tannhäuser, Oper von Richard Wagner“ in den „Grenzboten“ Nr. 9, Teil VIII – 38-23

- 39 (1853), Nr. 22: Joachim Raff, An die Redaction der Neuen Zeitschrift für Musik – 39-22

- 40 (1854), Nr. 05: Rezension der Frühlingsboten op. 55 – 40-05

- 41 (1854), Nr. 09: Rezension der Drei Salonstücke op. 56 – 41-09

- 41 (1854), Nr. 10: Rezension von Aus der Schweiz op. 57 – 41-10

- 42 (1855), Nr. 01: Rezension der Deux Nocturnes op. 58 – 42-01

- 42 (1855), Nr. 04: Emanuel Klitzsch, Joachim Raff’s Compositionen für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte – 42-04

- 44 (1856), Nr. 16: Rezension der Schweizerweisen op. 60 – 44-16

- 44 (1856), Nr. 19: Rezension der Wagner-Transkriptionen op. 62 – 44-19

- 47 (1857), Nr. 14: Rezension des Capriccio op. 64 – 47-14

- 49 (1858), Nr. 05: Rezension der Suiten op. 71 und op. 72 – 49-05

- 53 (1860), Nr. 26: Rezension des Streichquartetts op. 77 – 53-26

- 55 (1861), Nr. 01: Rezension der Violinsonate op. 78 – 55-01

- 56 (1862), Nr. 07: Rezension der Chachoucha-Caprice op. 79 – 56-07

- 59 (1863), Nr. 08: Rezension des Streichquartetts op. 90 – 59-08

- 60 (1864), Nr. 18: Rezension von Deutschlands Auferstehung op. 100 – 60-18

- 60 (1864), Nr. 50: Rezension von Le Galop, Caprice brillant – 60-50

- 61 (1865), Nr. 10: Rezension der Jubelouvertüre op. 103 – 61-10

- 61 (1865), Nr. 28: Rezension der Zwölf zweistimmigen Gesänge op. 114 – 61-28

- 61 (1865), Nr. 37: Rezension der Ungarischen Rhapsodie op. 113, der Valse Caprice op. 116 und der Deux morceaux lyriques op. 115 – 61-37

- 61 (1865), Nr. 43: Rezension der Phantasie-Polonaise op. 6 – 61-43

- 62 (1866), Nr. 04: Rezension von An das Vaterland op. 96 – 62-04

- 62 (1866), Nr. 27: Rezension der Fest-Ouverture op. 124 – 62-27

- 62 (1866), Nr. 46: Rezension der Drei Clavierstücke o. Op. – 62-46

- 62 (1866), Nr. 47: Louis Köhler, Clavierhistorische Betrachtungen: Joachim Raff – 62-47

- 63 (1867), Nr. 49: Rezension von Blätter und Blüthen op. 135 – 63-49

- 64 (1868), Nr. 05: Rezension der Zehn Gesänge für Männerchor op. 122 – 64-05

- 67 (1871), Nr. 02: Rezension der Suite op. 72 – 67-02

- 68 (1872), Nr. 34: Rezension des Klaviertrios op. 115 – 68-34

- 68 (1872), Nr. 49: Rezension des Klaviertrios op. 158 – 68-49

- 69 (1873), Nr. 20: Rezension des Oktetts op. 176 – 69-20

- 69 (1873), Nr. 35: Rezension der Klavierstücke op. 164 – 69-35

- 70 (1874), Nr. 03: Rezension von Orientales: Huit morceaux pour le piano op. 175 – 70-03

- 70 (1874), Nr. 20: Rezension der Deux morceaux lyriques op. 115 – 70-20

- 71 (1875), Nr. 07: Gotthold Kunkel, Die Programmmusik und Raff’s Leonorensymphonie – 71-07

- 71 (1875), Nr. 15: Personalnachricht zur Aufführung von Raffs Konzert in c-Moll – 71-15

- 72 (1876), Nr. 29: Rezension der Streichquartette op. 192 – 72-29

- 72 (1876), Nr. 51: Personalnachricht zur Ernennung als Ehrenmitglied der Società de Quartetto in Mailand – 72-51

- 73 (1877), Nr. 04: Rezension der Humoreske in Walzerform op. 159 – 73-04

- 73 (1877), Nr. 42: Personalnachricht zur Übernahme des Leitung des Dr. Hoch’schen Conservatoriums in Frankfurt am Main – 73-42

- 74 (1878), Nr. 43: Personalnachricht zur Leitung des Musikfestes in Leeds 1880 – 74-43

- 75 (1879), Nr. 33: Nachricht zum Abschluss einer neuen Symphonie – 75-33

Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch

Paula Jehnichen

Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch

Im Jahre 1820 veröffentlicht Johann Wolfgang von Goethe in seinen Schriften Zur Morphologie das Gedicht Urworte. Orphisch (hier in der Vertonung durch Hans Pfitzner),[1] dessen fünf Strophen er noch im selben Jahr in einer weiteren Veröffentlichung einige Erläuterungen beifügte. Goethe war zu dieser Zeit bereits 61 Jahre alt, das Gedicht ist also seinem Spätwerk zuzuordnen. Aus ihm spricht, so Jochen Schmidt, der »Ton einer erfahrungsgesättigten Welt-Weisheit«.[2]

Wie ist der Titel des Gedichts zu verstehen? Als »Orphisch« werden die der Überschrift folgenden Zeilen bezeichnet und verweisen wohl auf die orphische Dichtung, eine Gruppe antiker Texte. Diese, ebenso wie Goethes Gedicht in Hexametern verfasst, behandelt Themen wie die Entstehung der Welt und der Götter. Schon in der Antike wurden sie dem mythischen Sänger Orpheus zugeschrieben. In Kombination mit dem Begriff »Urworte« lässt Goethes Titel universelle Weisheiten über das Leben erwarten.

Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, die der Form der Stanze (acht Elfsilbler mit dem Reimschema abababcc) entsprechen, jeweils mit einer eigenen, altgriechischen und ins Deutsche übersetzten Überschrift. Es handelt sich um die Namen von fünf verschiedenen Kräften, fünf Grundmächten, die das menschliche Leben bestimmen: ΔΑΙΜΩΝ (Daimon, Dämon), ΤΥΧΗ (Tyche, das Zufällige), ΕΡΩΣ (Eros, Liebe), ΑΝΑΓΚΗ (Ananke, Nötigung) und ΕΛΠΙΣ (Elpis, Hoffnung).

Diese Begriffe gelangten auf verschlungenem Wege zu Goethe: Als Namen von ägyptischen Gottheiten tauchen vier der Begriffe in einem Text des dänischen Archäologen Georg Zoëga (1755–1809)[3] auf, der wiederum aus den Saturnalia des spätantiken Autors Macrobius zitierte. Auch der fünfte Begriff, Elpis, fällt in Zoëgas Text. Eine deutsche Ausgabe seiner Abhandlung erschien 1820 und inspirierte Goethe zu dessen eigenem ›orphischen‹ Gedicht.[4]

Die Fülle an bedeutungsschweren und geschichtsträchtigen Begriffen schon in den Überschriften lässt erwarten, dass auch der Inhalt über eine hohe Dichte verfügt. Obwohl durchaus ein chronologischer Zusammenhang zwischen den Strophen besteht – sie behandeln nacheinander verschiedene Phasen des menschlichen Lebens, worauf schon die Beschreibung einer Geburt in den ersten Versen hindeutet –, ist es doch hinfällig, nach einer fortschreitenden Handlung zu suchen. Vielmehr werden fünf Mächte oder Kräfte beschrieben, die einerseits nacheinander auftreten und Phasen des menschlichen Lebens bestimmen, andererseits aber auch im ständigen Widerspruch stehen und gemeinsam auf das ganze Leben wirken.

Als Dämon wird die erste Kraft, die auf den Menschen wirkt, bezeichnet. Der Begriff ist mit verschiedenen Bedeutungen besetzt – hier liegt die des angeborenen Wesensgesetzes nahe, die gleichzeitig die Stärke der Individualität hervorhebt.[5] Angesprochen wird ein Individuum, das sich seit seiner Geburt weiterentwickelt und dessen Entwicklung aber doch ein »Gesetz« (Vers 4) zugrunde liegt, dem nicht entflohen werden kann. Goethe selbst erklärt den Dämon zur »unmittelbar ausgesprochene[n], begränzte[n] Individualität der Person«, zu dem also, was die Menschen voneinander unterscheidet und das nicht zerteilt werden kann.[6]

Im Anschluss daran wirkt die zweite Kraft, Tyche, das Zufällige: »ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt« (Vers 10). Es wird deutlich, dass der Mensch nicht allein ist, sondern ein geselliges Wesen, das von seiner Umwelt spielerisch hin- und hergeworfen wird. »Besonders auf die Jugend«[7] wirke die Kraft des Zufalls, schreibt Goethe: Damit wird die Begrenzung durch den Dämon ein wenig relativiert. Gleichzeitig entsteht eine Sehnsucht nach etwas Neuem, ein Warten auf eine »Flamme« (Vers 16) – die dann plötzlich erscheint:

Eros, die Liebe, »stürzt vom Himmel nieder« (Vers 17) und ist die dritte und zentrale Kraft des Gedichts. Hier treffen die beiden bisher dargestellten Gegensätze aufeinander. Einerseits wirkt sehr stark das eigene Wollen, die egoistische Kraft des Dämon, andererseits gibt es ablenkend Fremdartiges. Ebenso wie Tyche ist die Liebe etwas, das von außen auf den Menschen trifft (sogar »stürzt«) und sprunghaft und unverständlich ist (»scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder«, Vers 7). Wie in den beiden Schlussversen zu lesen ist, gibt es aber eine Lösung dieser Orientierungslosigkeit, einen Gegenvorschlag zum »Verschweben im Allgemeinen«: »Doch widmet sich das Edelste dem Einen« (Vers 24). Die Verbindung mit einer anderen Person ist es schließlich, die auch die Verbindung der beiden gegensätzlichen Kräfte Dämon und Tyche möglich macht. So »bringt die Eros-Strophe den Antagonismus von Begrenztheit und Grenzüberschreitung, der die Konstellation der beiden ersten und der beiden letzten Strophen bestimmt, zum Ausgleich. Allein in der Liebe […] gelingt die harmonische Vereinigung der gegenläufigen Tendenzen.«[8] Diese Strophe steht also in mehrfacher Hinsicht im Zentrum des Gedichts, bildet sie doch gleichzeitig dessen Mitte und fungiert außerdem als Vermittlerin zwischen den verschiedenen gegensätzlichen Kräften.

Dass diese Verbindung jedoch nicht endgültig ist, zeigt die folgende Kraft, Ananke, die Nötigung. »Wieder« (Vers 25) wirken begrenzende Zwänge (»Bedingung und Gesetz«, Vers 26) auf den Menschen. Damit beginnt eine Analogie der beiden letzten Strophen zu den ersten beiden des Gedichts: Tendenzen und Motive werden aufgegriffen und weitergeführt. Nachdem die Kräfte Dämon und Tyche einen Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit eröffnet haben, der dann durch die Liebe aufgelöst wurde, wird dieser Widerspruch zwischen Nötigung und Hoffnung erneut gebildet und verstärkt. Im Gegensatz zu der schon vor der Geburt angelegten Form der Individualität, die sich durch den Dämon ausdrückt, ist die Nötigung eine von außen auf den Menschen einwirkende Kraft: ein Wille, zu dem man gewissermaßen gezwungen wird, ein »hartes Muß« (Vers 30), dem man sich unterordnet. Goethe selbst erläutert diese Strophe nur kurz, jeder kenne diese Zwänge und das Gefühl, der Gegenwart ausgeliefert zu sein.[9]

Um einiges optimistischer mutet die letzte Strophe an. Sie gilt der Hoffnung, einer auf die vorherige Eingrenzung reagierende Kraft, die »entriegelt« (Vers 34), statt zu verschließen, und »beflügelt« (Vers 38), statt einzuengen. Zuletzt steht eine Befreiung aus allen Zwängen, sowohl den räumlichen (»sie schwärmt durch alle Zonen«, Vers 39) als auch den zeitlichen (»und hinter uns Äonen!«, Vers 40). Auf die strenge Stimmung der Ananke-Strophe folgt ein euphorisches Durchbrechen aller Grenzen, das in seiner Absolutheit vielleicht schon illusionär ist.[10]

Nachdem der Betrachtung der einzelnen Strophen sollen nun noch ihre chronologischen und konzeptionellen Zusammenhänge in den Fokus rücken. Einerseits wird ein zeitlicher Verlauf dargestellt, andererseits existiert auch eine zyklische Struktur, die sich durch die Anordnung der vier äußeren Strophen um die mittlere Elpis-Strophe ausdrückt. Das menschliche Leben als Zusammenwirken verschiedener Kräfte wird mithilfe zweier zeitlicher Ordnungen beschrieben: Zum einen durchläuft man fünf aufeinander folgende Phasen, gleichzeitig aber wird der ständig wirkende Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit dargestellt.

Eine Chronologie der Strophen besteht insofern, als dass jede Strophe eine Lebensphase repräsentiert und insgesamt eine ›prototypische‹ Lebensgeschichte abgebildet wird. Dies wird einerseits im Gedicht selbst deutlich (durch direkte Bezüge zu Lebensstationen wie der Geburt, Vers 1, und auch durch Verweise auf einen zeitlichen Verlauf, Verse 25 und 31). Außerdem zieht Goethe in seinem Kommentar eine Verbindung der einzelnen Strophen zu verschiedenen Lebensphasen.[11] Diese Zuordnung ist folgendermaßen: Dämon steht die Geburt und die Weiterentwicklung angeborener Eigenschaften, Tyche für die unbeständige Jugend, Eros für die Lebenswende, Ananke für die sich den Anforderungen der Gesellschaft stellende Arbeit und Elpis für das Alter.[12]

Gleichzeitig ist eine simultane Dialektik am Werk: Beschrieben wird eher ein Zustand, als dass ein Geschehen erzählt wird. Die Kräfte hängen zusammen und wirken im Zusammenspiel – dies wird vor allem durch ihre zyklische Anordnung klar. Es gibt begrenzende Kräfte (Dämon, Ananke), denen befreiende (Tyche, Elpis) gegenübergestellt werden. Im Zentrum steht Eros, die Liebe, die die gegensätzlichen Tendenzen zu verbinden versucht. Im zweiten Teil des Gedichts wiederholen sich die Motive; die Widersprüche werden nicht endgültig vereinigt oder aufgehoben, sondern sind ständig wirksam. Dieses Zusammenspiel bestimmt das Gedicht[13] und wird darüber hinaus auch als Grundthema von Goethes Werk gesehen.[14]

Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage, ob es sich hier überhaupt um ein einzelnes Gedicht und nicht viel mehr einen Gedichtzyklus handelt, zu betrachten. Die einzelnen Strophen haben spezielle Überschriften und sehr verschiedene Charaktere; somit könnten also die Urworte als Zyklus bezeichnet werden. Doch die Strophen hängen inhaltlich zusammen, ihre Anordnung hat eine ganz besondere Wirkung – gerade die oben genannte zyklische Komposition kommt nur unter Betrachtung aller Strophen zum Ausdruck. Darin unterscheidet sich das Werk auch von Zyklen wie den Römischen Elegien oder dem West-östlichen Diwan, die ungefähr zeitgleich mit den Urworten entstanden sind. Somit ist es wohl treffend, die Urworte. Orphisch als ein einzelnes Gedicht zu bezeichnen.

Was das Orpheus-Motiv betrifft, bedient Goethe sich offensichtlich nicht des Mythos von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Orpheus tritt weder auf noch wird seine Geschichte erzählt. Vielmehr wird eine Eigenschaft der mythischen Figur aufgegriffen, die in musikalischen Orpheus-Bearbeitungen nur selten zum Tragen kommt: nämlich die des mythischen Autors, des großen Philosophen, der tief bedeutsame Gedichte verfasst. Orpheus ist nicht nur ein sagenumwobener Sänger, sondern steht seit der Antike auch für »die Einheit von religiöser und poetischer Inspiriertheit, die Erschaffung der Welt durch den Eros und ihre Verzauberung durch Musik und Poesie«.[15] Das Orphische ist also weniger an eine Figur als an eine Art Gattungsbezeichnung gebunden – in ihrem Ton, ihrer Form und in ihrem Thema sind Goethes Worte »orphisch«.[16]

Goethe schrieb einleitend über sein Gedicht:

»Was nun von den älteren und neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammendrängen, poetisch […] vorzutragen gesucht.«[17]

Verschiedene antike, mythische Motive aufgreifend, formuliert er eine Weisheitslehre, die das menschliche Leben im Spannungsfeld gegensätzlicher Kräfte beschreibt und sich so einen ganz eigenen Platz in der Reihe der Orpheus-Bearbeitungen in den verschiedenen Künsten verschafft.

Johann Wolfgang von Goethe: »Urworte. Orphisch« (1817)[18]

ΔΑΙΜΩΝ, Dämon

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,

Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,

Bist alsobald und fort und fort gediehen

Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.

So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,

So sagten schon Sibyllen, so Propheten;

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.ΤΥΧΗ, Das Zufällige

Die strenge Grenze doch umgeht gefällig

Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt;

Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig,

Und handelst wohl so, wie ein andrer handelt:

Im Leben ist’s bald hin-, bald wiederfällig,

Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt.

Schon hat sich still der Jahre Kreis gezündet,

Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.ΕΡΩΣ, Liebe

Die bleibt nicht aus! – Er stürzt vom Himmel nieder,

Wohin er sich aus alter Öde schwang,

Er schwebt heran auf luftigem Gefieder

Und Stirn und Brust den Frühlingstag entlang,

Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder,

Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang.

Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,

Doch widmet sich das edelste dem EinenΑΝΑΓΚΗ, Nötigung

Da ist’s denn wieder wie die Sterne wollten:

Bedingung und Gesetz und aller Wille

Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,

Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;

Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,

Dem harten Muß bequemt sich Will’ und Grille.

So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren

Nur enger dran als wir am Anfang waren.ΕΛΠΙΣ, Hoffnung

Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer

Höchst widerwärt’ge Pforte wird entriegelt,

Sie stehe nur mit alter Felsendauer!

Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:

Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer

Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beflügelt,

Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen;

Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen!

Quellen und Literatur

Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 2: Gedichte 1800–1832, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1988.

Ders.: Ueber Kunst und Alterthum, Bd. 2/3, Stuttgart 1820, S. 66–78.

Cornelius Ludwig, Orphische Dichtung, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. von Dieter Burdorf u. a., 3. Aufl., Stuttgart 2007, S. 599.

Gerhart Schmidt, Goethes »Urworte. Orphisch«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 11/1, 1957, S. 37–53.

Jochen Schmidt, Goethes Altersgedicht »Urworte. Orphisch«. Grenzerfahrung und Entgrenzung, Vortrag vom 26. November 2005, Heidelberg 2006.

Inge Wild, Urworte. Orphisch, in: Metzler Goethe Lexikon, hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd Lutz und Inge Wild, Stuttgart 1999, S. 506.

Anmerkungen

[1] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.

[2] Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 5.

[3] Georg Zoëgas Abhandlungen, hrsg. von Friedrich Gottlieb Welcker, erschienen 1817 in Göttingen; vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 8.

[4] Vgl. ebd., S. 9.

[5] Vgl. ebd., S. 17.

[6] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum; zit. nach Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 36.

[7] Ebd. S. 37.

[8] Ebd., S. 22.

[9] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 39.

[10] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 26.

[11] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 37.

[12] Vgl. Karl Otto Conrady, Gott und Natur. Weltanschauliche Gedichte, in: Goethe, Leben und Werk, Düsseldorf 2006, S. 915.

[13] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 15.

[14] Inge Wild, Urworte. Orphisch, S. 506.

[15] Ebd.

[16] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 9.

[17] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 35.

[18] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.

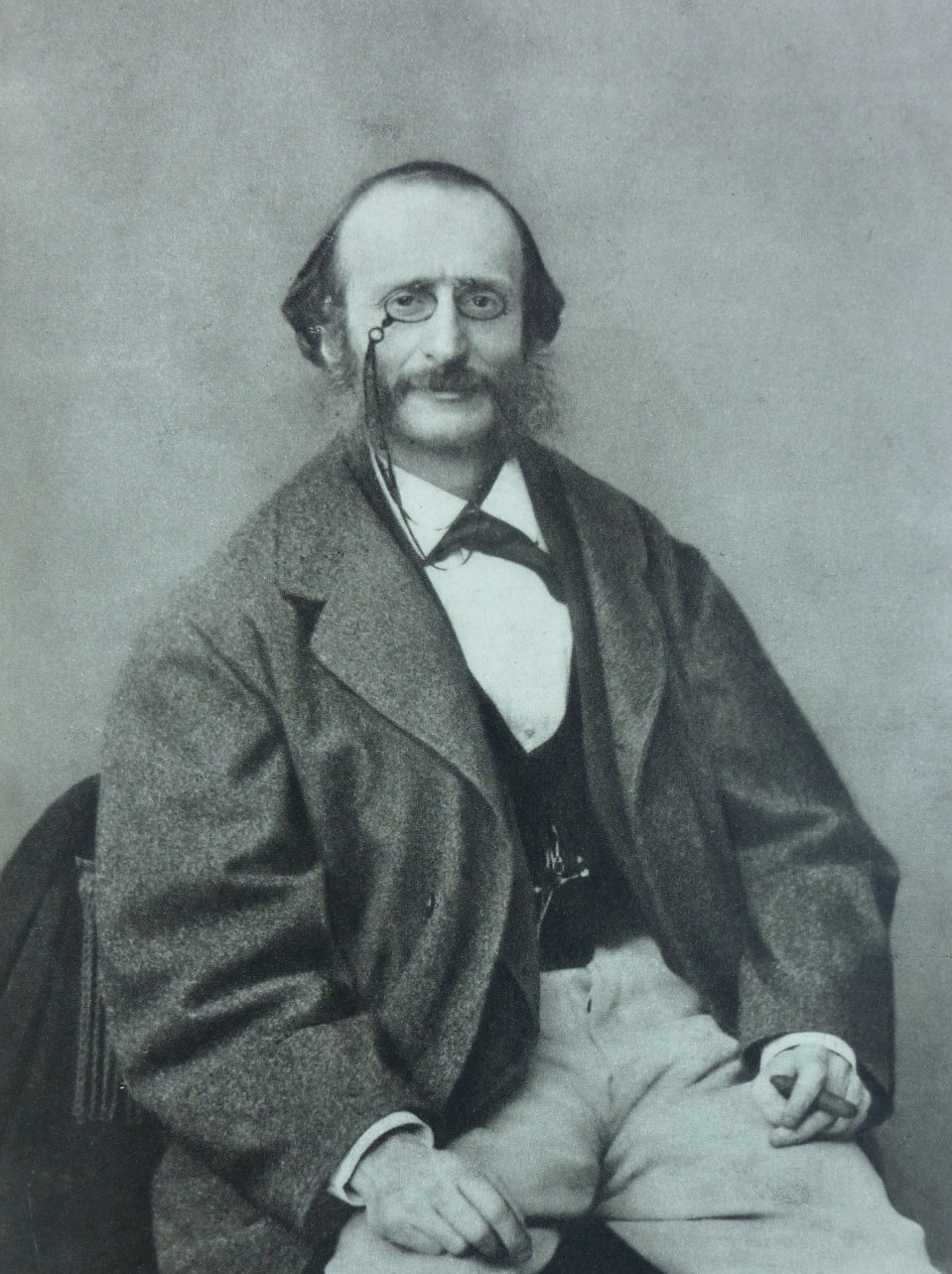

Jacques Offenbach: Orphée aux Enfers

Caroline Sanden

Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (1858) – zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik

»Orpheus, Direktor der Musikschule von Theben; Musikstunden pro Monat oder stundenweise.«

Diese Türinschrift ist das Erste, was dem Zuschauer ins Auge fällt, nachdem sich der Vorhang zu Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (Orpheus in der Unterwelt) gehoben hat. Orpheus, dessen Musik der Sage nach selbst Götter und Steine erweichen kann, ist in Offenbachs Werk ein Musiklehrer, der mit seinem Geigenspiel seine Ehefrau zur Weißglut bringt. Seine Frau Eurydike fühlt sich durch seine Musik zugleich belästigt und vernachlässig, Orpheus dagegen findet, sie wisse sein Genie so gar nicht zu schätzen.

Die Idee zu dieser Parodie auf den bekannten antiken Mythos stellten Offenbachs Librettisten Hector Crémieux und Ludovic Halévy ihm schon im Jahre 1856 vor.[1] Zwei Jahre und eine Aufstockung des Personalbestandes von Offenbachs Theater später konnte Orphée aux Enfers in Paris schließlich uraufgeführt werden. Der Komponist wählte für sein Werk zwar vorerst die Bezeichnung »opéra-bouffon«, inzwischen wird es jedoch als »Operette« geführt – und Offenbach bezeichnete sein Werk später auch selbst so:[2] Während also Gluck 1762 mit seiner Oper über den Orpheus-Stoff eine Reform der Oper in Paris vorangetrieben hatte, begründete Offenbach mit Orpheé aux Enfers an gleicher Stelle die Gattung der Operette.[3]

Orpheus in der Unterwelt bescherte Offenbach finanziellen Erfolg und internationale Bekanntheit. Seine Mythenparodie erfuhr Nachahmungen in aller Welt; das Schlussstück, der Galop infernal, mit dem Offenbach den aus Algerien stammenden Cancan auf die Bühne brachte, ist eines seiner bekanntesten Stücke und erfreut sich bis heute großer Bekanntheit. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, dem Offenbach einen Teil seines Erfolges zu verdanken hatte, beendeten seine größten Triumphe allerdings. Er komponierte zwar unverdrossen weiter, erlebte den weltweiten Erfolg von Hoffmanns Erzählungen (1881) allerdings schon nicht mehr.[4]

Offenbachs Verarbeitung des Orpheus-Mythos bewegt sich zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik. Travestie bezeichnet dabei mit Volker Klotz eine »verblüffende, heiter-bedenkliche Verkleidung«:[5] Man erlebt einen antiken Mythos also in völlig neuem Gewand. Vieles wird zwar verändert, um den Mythos in anderem Licht darstellen zu können, aber trotzdem bleiben grundsätzliche Entsprechungen: Götter wie Jupiter und Pluto, die Herrscher über Olymp und Unterwelt, und natürlich Orpheus und Eurydike. Die ›Verkleidung‹ beginnt allerdings mit der Einführung einer völlig neuen Figur, und zwar der »Öffentlichen Meinung«.

Orte des Geschehens sind die Gegend von Theben, der Olymp und die Unterwelt. Das Handlungsmuster des Mythos – Eurydikes Tod, Orpheus’ Rettungsversuch und sein Scheitern – bleibt erkennbar, wird allerdings stark verändert, vor allem ausgelöst durch die vollkommen anderen Charaktereigenschaften der Figuren. So ist Orpheus keinesfalls traurig über den Verlust seiner Frau. Im Gegenteil, er ist sogar außerordentlich froh darüber, denn das Ehepaar hat sich schon lange auseinandergelebt, und mittlerweile zeigen beide unverhohlenes Interesse an anderen Personen: Orpheus an einer schönen Nymphe, Eurydike an dem – aus Vergils Georgica entlehnten – Schäfer Aristeus. Doch hinter dem Schäfer verbirgt sich bei Offenbach und seinen Librettisten in Wahrheit Pluto, der Gott der Unterwelt, der Eurydike mit in den Hades nimmt. Orpheus hinterlässt sie immerhin eine Nachricht:

»Verlassen muß ich diese Schwelle,

denn ich bin tot ohn’ allen Zweifel,

Aristeus war der Gott der Hölle,

und jetzt holt mich der Teufel.«

Doch Orpheus’ Frohlocken über den Tod seiner Frau wird unterbrochen: Die Öffentliche Meinung fordert ihn auf, seine Gattin aus der Unterwelt zurückzufordern. Orpheus muss ihr gehorchen; schließlich hängen sein Ansehen und sein guter Ruf als Musiklehrer von der Öffentlichen Meinung ab. Im Olymp langweilen sich derweil die Götter und rebellieren gegen Jupiters Herrschaft. Sie werfen ihm vor, sie mit fadem Nektar und Ambrosia ruhigzustellen. Orpheus und die Öffentliche Meinung erscheinen, auf Geheiß der Öffentlichen Meinung bezichtigt Orpheus Pluto der Entführung. Um die Wahrheit herauszufinden, beschließt Jupiter in die Unterwelt zu reisen – die anderen Götter alle im Schlepptau.

Eurydike langweilt sich in der Unterwelt währenddessen ebenfalls. Pluto konnte seine erotischen Versprechen nicht einhalten. Auch sein stets betrunkener Diener Hans Styx hat mit seinem Werben um Eurydike keinen Erfolg. Dann jedoch taucht Jupiter in der Gestalt einer Fliege auf und kann Eurydike betören. Er verspricht ihr eine heimliche Entführung. Das finale Bild beginnt mit einem Höllenfest für die olympischen Gäste. Jupiter stellt die Bedingung, dass Orpheus Eurydike dann mitnehmen darf, wenn er sich nicht nach ihr umdreht: Da Orpheus Eurydike ja gar nicht mehr liebt, ist das eigentlich auch nicht zu erwarten. Dann aber schleudert Jupiter einen Blitz, Orpheus erschrickt und dreht sich um. Zu beiderseitiger Erleichterung erhält er Eurydike also doch nicht zurück. Um sein Ansehen zu wahren, darf Jupiter Eurydike jetzt natürlich weder sich noch Pluto zusprechen. Also bestimmt er, dass sie sich als Bacchantin dem Gefolge des Gottes des Weins anschließen soll. Von ihrer Freiheit beflügelt, stimmt Eurydike den Cancan an und die Operette endet mit einem wilden Tanz.

In antiken Heldensagen spielt das heroische Handeln die zentrale Rolle. Orpheus handelt im ursprünglichen Mythos wie ein Held: mutig und aus Liebe. Er ist bereit, alles für Eurydike zu tun. Doch in Offenbachs Operette bestimmen andere Muster das Geschehen. Das Werk stellt vor allem einen Konkurrenzkampf dar, der die Motive und Handlungsweisen der Protagonisten bestimmt. Dabei geht es sowohl um den Kampf ums Prestige als auch um den Kampf um Eurydike, zugleich um einen Kampf zwischen Olymp und Unterwelt. Nur Orpheus spielt in diesem Kampf überhaupt keine Rolle. Das Werk vollführt also im Prinzip eine »Verkehrung von antik heroischem in bourgeoises Handeln. Dem aber […] können auf der Bühne nur unberechenbar widerbürgerliche Ausbrüche in die Quere schießen: Lust auf unbegrenzte, unnütze, unvernutzbare Energieentladungen im Lieben, Trinken, Tanzen.«[6] Am Ende aber erreicht keiner der Götter das Ziel: Niemand ›besitzt‹ Eurydike am Schluss. Und sie selbst wetteifert ausschließlich mit ihren eigenen sehnsüchtigen Leidenschaften, denen kein Mann und kein Gott gewachsen ist – auch nicht in veränderter Gestalt, was sie immer nur vorübergehend beeindruckt.[7]

Die drei Duette der Operette – Orpheus und Eurydike, Öffentliche Meinung und Orpheus, Jupiter und Eurydike – zeigen diesen Kampf um Eurydike und heben sich auch musikalisch von den restlichen Stücken ab. Das erste Duett stellt die Beziehungsprobleme von Orpheus und Eurydike dar; es geht um das Verhältnis von Mann, Frau und Violine. Mit großer Geste versucht Orpheus zwar, Eurydike mit seiner Musik zu beeindrucken: Sie hingegen ist zutiefst genervt von seinem Geigenspiel. Dabei untermalt die Musik ihr Beziehungsproblem: Orpheus ist in seine Musik so versunken, dass er nicht einmal merkt, dass er Eurydike (statt seines Instruments) in ihrer Empörung dabei viel faszinierende Klänge entlockt als zuvor.[8]

Insofern lässt sich argumentieren, dass in dieser Operette eigentlich Eurydike als Hauptfigur bezeichnet werden sollte. Sie eröffnet das Werk, ist an zwei wichtigen Duetten beteiligt, der Konkurrenzkampf der Männer dreht sich einzig um sie, die Geschichte geht für sie am besten aus, sie stimmt den finalen und ausufernden Schlusstanz an und hat damit auch ›das letzte Wort‹. Das Ende erhöht sie zur Priesterin des Bacchus und gibt ihr erstmals einen eigenen Raum abseits ihrer Liebhaber.[9] Diese Schlusswendung richtet sich satirisch gegen die besitzgierigen Göttermänner Pluto und Jupiter und parodiert mit dem Cancan die typischen Finalensembles der großen Oper. Offenbach möchte aber nicht nur die Gattung Oper im Allgemeinen parodieren, er baut auch eine ganz konkrete Anspielung auf Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Die Öffentliche Meinung fordert Orpheus auf, nun um Eurydike zu bitten, woraufhin dieser Glucks Arie Ach ich habe sie verloren (Che farò senza Euridice / J’ai perdu mon Eurydice) anstimmt. Aber die Götter sind der allseits bekannten Arie längst überdrüssig: Im Gegensatz zum antiken Mythos kann Orpheus mit seiner Musik also weder Eurydike noch die Götter beeindrucken.

Orphée aux Enfers bringt nicht nur musikalische Parodien, sondern auch gesellschaftskritische Elemente. Das betrifft vor allem die Darstellung Jupiters, seines Regiments und der Langeweile bzw. des ennui der Götter. Jupiter setzt augenscheinlich »mehr auf Schein als auf Sein«:[10] »Alles für die Etikette und durch die Etikette!«, heißt es im zweiten Bild. Wenn Offenbach und seine Librettisten damit vermutlich Napoleon III. treffen wollten, reagierte dieser beim Besuch einer Vorstellung jedoch souverän und zeigte sich außerordentlich begeistert.[11] Trotzdem waren die Reaktion nicht nur positiv. Jules Janin verurteilte kurz nach der Uraufführung, was er als Missbrauch des Mythos auffasste: »Welch Profanation des glorreichen Altertums dieser Orpheus ist!«[12] Damit weckte er jedoch erst das Interesse: Die Vorstellungen der nächsten Wochen waren ausverkauft; die Librettisten kolportierten, dass die komischsten Partien eigentlich nur wörtliche Zitate von Janin seien.[13] Zutiefst amüsiert zog es das Publikum noch monatelang in die Vorstellungen, um Offenbachs Parodie des Mythos von Orpheus und Eurydike mit eigenen Augen zu sehen.

Literatur

Crémieux, Hector, und Ludovic Halévy: Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt. Opéra bouffon in zwei Akten und vier Bildern, hrsg. von Henning Mehnert, Stuttgart: Reclam 2001.

Grun, Bernhard: Kulturgeschichte der Operette, Berlin: Lied der Zeit Musikverlag 1967.

Klotz, Volker: Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst, München: Piper 1991.

Klügl, Michael: Erfolgsnummern. Modelle einer Dramaturgie der Operette, Laaber: Laaber 1992.

Kracauer, Siegfried: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit, hrsg. von Karsten Witte, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976.

Anmerkungen

[1] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 118.

[2] Ebd., S. 116.

[3] Ebd., S. 113.

[4] Volker Klotz, Operette, S. 510.

[5] Ebd., S. 512.

[6] Ebd., S. 512.

[7] Ebd., S. 513.

[8] Ebd., S. 515.

[9] Michael Klügl, Erfolgsnummern, S. 100.

[10] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 114.

[11] Ebd.

[12] Bernhard Grun, Kulturgeschichte der Operette, S. 126.

[13] Ebd., S. 127.

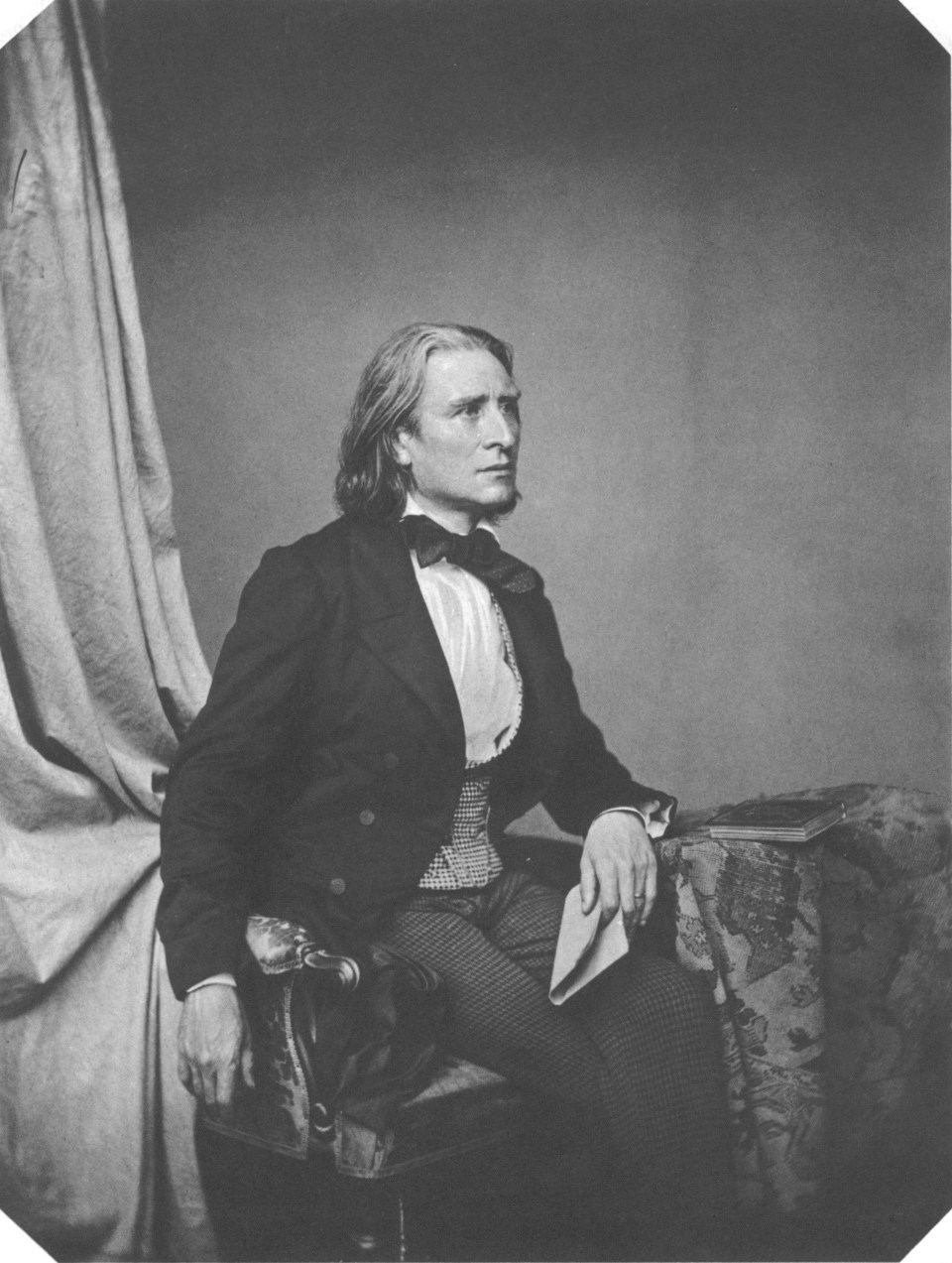

Franz Liszt: Orpheus

Magdalena Engels

Die Symphonische Dichtung Orpheus (1853/54) von Franz Liszt

Als Weimarer Kapellmeister führte Franz Liszt ab 1848 nicht nur die dortige Hofkapelle aus 38 fest angestellten Musikern zu neuen Höchstleistungen:[1] Mit seinen einsätzigen »Symphonischen Dichtungen« wollte er zudem auf eine neue Weise die Dichtkunst (teils auch die Bildende Kunst) mit der Tonkunst verbinden. Diesen Kompositionen stellte er stets ein »der rein instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort« voran, »mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke von der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus auf die poetische Idee des Ganzen […] hinzuweisen«.[2]

Die Aufführung von Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice unter der Leitung Liszts hatte ihn Mitte der 1850er Jahre zur Komposition seiner vierten Symphonischen Dichtung bewegt, die zugleich als Introduktion zu Glucks Oper dienen sollte. Während Gluck Orpheus nicht primär als übermenschlichen Halbgott, sondern als trauernden Gatten darstellte,[3] wollte sich Liszt von dieser Deutung wiederum distanzieren und verstand den Orpheus-Stoff stattdessen symbolisch und als Imagination des griechischen Mythos.[4]

Die Symphonische Dichtung Orpheus lässt sich im Rahmen ihrer einsätzigen Form in drei Teile untergliedern. Indem Liszt nicht nur eine, sondern sogar zwei Harfen einsetzt, verweist er schon klanglich auf Orpheus als mythischen Harfen- oder Leierspieler. Aus dem Liegeton der Hörner wird dabei in der Einleitung in C-Dur in den Violoncelli ein erstes Thema entwickelt, das mit Bezug auf Liszts Vorwort mitunter als Zeichen für den Gesang des Orpheus beschrieben worden ist:

Der Mittelteil im terzverwandten E-Dur nimmt dieses Thema dann auf und verarbeitet es im Sinne der »Themenmetamorphose« oder »Motivtransformation«. Aus dem initialen Thema entsteht durch ständige Entwicklung eine Vielzahl unterschiedlicher Gestalten. Ein zweites Motiv tritt hinzu, das sich – musikalisch mit einer über den Hörnern und über Dreiklangsbrechungen der Harfen gleichsam schwebenden Linie der Solovioline – mit der Nennung der »elysischen Lüfte« und »Weihrauchwolken« in Liszts Vorwort (siehe unten) assoziieren lässt:

Arnfried Edler beschrieb diesen Mittelteil auf Grundlage dieser Transformationen generell als ein »Bild des ständigen Umherirrens, der Verheißungen und Enttäuschungen«.[5] – Der Schlussteil, der wiederum in C-Dur steht, ist klanglich von Streichertremoli und Harfenarpeggien geprägt. Spiegelbildlich zum Beginn lösen sich die thematischen Gestalten an dieser Stelle wieder auf: Nach einem anfänglich aufbrausenden und sich allmählich beruhigenden Abschnitt sinkt, nochmals mit Edler gesprochen, Orpheus’ »Klage in […] Gestaltlosigkeit reiner Harmonien«. Die den Tonraum umgreifenden Harmonien lösen sich im Schlussklang, in der »Naturharmonie«, auf.[6] Orpheus, in Liszts Vorwort als Symbol der Kunst apostrophiert, schwebt gleichsam dahin.

Liszt legt mit dieser Symphonischen Dichtung einen Kontrast zur Gluck’schen Auffassung des Mythos vor. Orpheus und Eurydice versteht er als Symbole: Das Ideal, Eurydice, wird von Übel und Schmerz verschlungen, was der Mythos im Tod der Eurydice ausdrückt. Die (ethisch und metaphysisch wirkende) Kunst, durch Orpheus symbolisiert, bringt es zwar fertig, das Ideal aus der Finsternis der Unterwelt herauszuführen: Es gelingt ihr jedoch nicht, das Ideal auch auf Erden zu halten – die beiden Liebenden Orpheus und Eurydice werden voneinander getrennt. Liszt selbst beschrieb dies in seinem Vorwort wie folgt:

»Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft im blutigen Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangenen Ideals. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie im Leben zu erhalten«.

So tritt in Liszts Symphonischer Dichtung im 19. Jahrhunderts auch die Instrumentalmusik in die Diskussion über die Kunst und das Ideale ein: Sie stellt die Macht der Tonkunst als Gegenpol zur Barbarei dar – und fügt damit der Interpretationsgeschichte des antiken Orpheus-Mythos eine weitere Facette hinzu.

Liszts Vorwort in der Übersetzung von Peter Cornelius:

Als wir vor einigen Jahren den Orpheus von Gluck einstudirten, konnten wir während der Proben unsre Fantasie nicht verhindern, von dem in seiner Einfachheit ergreifenden Standpunkt des grossen Meisters zu abstrahiren, und sich jenem Orpheus zuzuwenden, dessen Name so majestätisch und voll Harmonie über den poetischen Mythen der Griechen schwebt. Es war dabei das Andenken an eine etrurische Vase in der Sammlung des Louvre in uns wieder lebendig, auf welcher jener erste Dichter-Musiker dargestellt ist, mit dem mystischen königlichen Reif um die Schläfe, von einem sternbesäeten Mantel umwallt, die Lippen zu göttlichen Worten und Gesängen geöffnet, und mit mächtigem Griff der feingeformten schlanken Finger die Saiten der Lyra schlagend. Da scheinen die Steine gerührt zu lauschen und aus versteinten Herzen lösen sich karge, brennende Thränen. Entzückt aufhorchend stehen die Thiere des Waldes, besiegt verstummen die rohen Triebe der Menschen. Es schweigt der Vögel Gesang, der Bach hält ein mit seinem melodischen Rauschen, das laute Lachen der Lust weicht einem zuckenden Schauer vor diesen Klängen, welche der Menschheit die milde Gewalt der Kunst, den Glanz ihrer Glorie, ihre völkererziehende Harmonie offenbaren.

Heute noch sprosst aus dem Herzen der Menschheit, wie auch die lauterste Moral ihr verkündigt ward, wie sie belehrt ist durch die erhabensten Dogmen, erhellt von Leuchten der Wissenschaft, aufgeklärt durch die philosophischen Forschungen des Geistes und umgeben von der verfeinertsten Civilisation, heute noch wie ehemals und immer sprosst aus ihrem Herzen der Trieb zur Wildheit, Begier, Sinnlichkeit, und es ist die Mission der Kunst, diesen Trieb zu besänftigen, zu veredeln. Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft in blutigem Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangnen Idelas. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie ihm Leben zu erhalten. Möchten mindestens nie jene Zeiten der Barbarei wiederkehren, wo, wie trunkne, zügellose Mänaden, wilde Leidenschaften die Kunst erliegen machen unter mörderischen Thyrusstäben, indem sie in fiebertollem Wahn sich rächen für die Verachtung, mit welcher jene auf ihre rohen Gelüste herabsieht.

Wäre es uns gelungen, unsern Gedanken vollständig zu verkörpern, so hätten wir gewünscht, den verklärten ethischen Character der Harmonien, welche von jedem Kunstwerk ausstrahlen, zu vergegenwärtigen, die Zauber und die Fülle zu schildern, womit sie die Seele überwältigen, wie sie wogen gleich elysischen Lüften, Weihrauchwolken ähnlich mälig sich verbreiten; den lichtblauen Aether, womit sie die Erde und das ganze Weltall wie mit einer Atmosphäre, wie mit einem durchsichtigen Gewand unsäglichen mysteriösen Wohllauts umgeben.

Literatur

Edler, Arnfried: Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, Kassel u. a.: Bärenreiter 1970.

Stegemann, Michael: Franz Liszt. Genie im Abseits, München: Piper 2011.

Anmerkungen

[1] Michael Stegemann, Franz Liszt, S. 170.

[2] Zitiert nach Arnfried Edler, Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, S. 160.

[3] Ebd., S. 148.

[4] Ebd., S. 149.

[5] Ebd., S. 143.

[6] Ebd., S. 146.

Daniel Ernst: Fantasie oder Sonate?

Daniel Ernst

Fantasie oder Sonate?

Analytische Betrachtungen zu

Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28

Einleitung

Eine gewisse ›Krise der Klaviersonate‹ im 19. Jahrhundert äußert sich unter anderem in der geringen Zahl der Gattungsbeiträge beispielsweise bei den Komponisten im Umkreis von Robert Schumann. Schumann selbst wandte sich nach drei Beiträgen (opp. 11, 14 und 22) von der Gattung ab, Johannes Brahms stellte die Sonatenproduktion ebenfalls nach drei Versuchen ein (opp. 1, 2 und 5), und auch Felix Mendelssohn Bartholdy beließ es bei seinen drei Jugendwerken (opp. 6, 105 und 106[1]). Jedoch stellt Mendelssohns Fantasie op. 28 eine weitere Auseinandersetzung mit der Sonate dar, die den Frühwerken folgte.[2]

In der vorliegenden Studie stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: Gibt es in Mendelssohns op. 28 ein zyklisches Prinzip, das die attacca ineinander übergehenden Sätze[3] durch motivische Verknüpfung verbindet? Inwieweit ist unter Einbezug der motivischen Analyse sowie einem Vergleich von erstem und drittem Satz eine Sonatensatzform im Kopfsatz festzustellen? Dabei liegt der Fokus auf dem ersten Satz, da dort die Sonatensatzform eine besondere Rolle spielt. Darüber hinaus wird der Frage nachgegangen, was Mendelssohn zur Änderung des Titels von »Sonate écossaise« zu »Phantasie« bewogen haben könnte.[4] Außerdem stellt sich die Frage, inwieweit Mendelssohns kleiner dimensionierte Klavierwerke, speziell die Lieder ohne Worte, in die Fantasie hineingewirkt haben.

Um die Orientierung zu erleichtern, nehme ich eine dreisätzige Anlage an, deren Kopfsatz von T. 1 bis T. 135 (Con moto agitato ‒ Andante) reicht. Der zweite Satz (Allegro con moto) umfasst die Takte 136 mit Auftakt bis 231, der dritte (Presto) die Takte 232 mit Auftakt bis 468. Außerdem bedeutet die Schreibweise von beispielsweise »T. 35/2«: T. 35, Schlag 2; Taktzahlen in Klammern zeigen einen unvollständigen Takt an. Kleine Noten in den Notenbeispielen kennzeichnen strukturell weniger wichtige Töne, beispielsweise eine Dreiklangsbrechung auf leichter Zählzeit, einen Durchgang, Vorhalt und dergleichen. Auch wenn die Notenausgabe[5] den Titel »Phantasie« nennt, wird im Folgenden die Schreibweise Fantasie verwendet.

Forschungsstand

Mendelssohns Fantasie op. 28 spielte in der Literatur unter einem analytischen Gesichtspunkt bislang kaum eine Rolle. Sie steht im Schatten der 1839 veröffentlichten Fantasie op. 17 von Robert Schumann sowie anderer, größer angelegter Stücke gleichen Titels. Entsprechend dürftig nimmt sich die Zahl der Veröffentlichungen dazu aus, obwohl sie innerhalb von Publikationen zu Klavierfantasien durchaus Erwähnung findet. So führt Arnfried Edler sie im letzten Teil seines Überblickswerks Gattungen der Musik für Tasteninstrumente an, nicht ohne zu erwähnen, dass sie »eher am Rand von Mendelssohns Œuvre«[6] stehe. Dagmar Teepe erwähnt sie im Artikel Fantasie in MGG2S,[7] und Dietrich Kämper bespricht sie im Lichte von Mendelssohns Sonatenschaffen.[8] Dennoch kann von einer umfangreichen und detaillierten Darstellung keine Rede sein. Und wie sehr Mendelssohns Fantasie oft vernachlässigt wird, zeigt die Dissertation von Gudrun Fydrich,[9] die sich mit der Fantasiekomposition im 19. Jahrhundert beschäftigt: Hier werden ausschließlich Werke von Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin und Liszt berücksichtigt. So stellt Ullrich Scheidelers im Druck befindlicher Aufsatz[10] zur Fantasie op. 28 die bislang intensivste Auseinandersetzung mit diesem Werk dar.

Klaviersonate, Klavierfantasie und

Lied ohne Worte um 1830

Eine Annäherung von Sonate und Freier Fantasie fand bereits im 18. Jahrhundert statt,[11] namentlich bei Carl Philipp Emanuel Bach, der über die Freie Fantasie schrieb:

Eine Fantasie nennet man frey, wenn sie keine abgemessene Tacteintheilung enthält, und in mehrere Tonarten ausweichet, als bey andern Stücken zu geschehen pfleget, welche nach einer Tacteintheilung gesetzet sind, oder aus dem Stegreif erfunden werden.[12]

Bei Mozart findet sich die Verbindung seiner Sonate in c-Moll KV 457 mit der Fantasie in c-Moll KV 475, die andeutet, was sich weiterhin fortsetzen sollte:

Das Werk aktualisiert rückblickend die Freie Fantasie mit allen ihren Errungenschaften für die Musiksprache und für das musikalische Denken des 18. Jahrhunderts, und es deutet zugleich eine zentrale Richtung an, welche die Fantasie im 19. Jahrhundert einschlagen und die sie mit der Sonate zusammenführen wird.[13]

In der Folge wurden im ›mitteldeutschen‹ Raum wie auch in Österreich Fantasien und Capricci[14] komponiert, »in denen einzelne Abschnitte als Sonatenexpositionen, ganze Sonatenhauptsätze, Rondi, Menuette, ariose Mittelsätze, verbunden durch figurative und arpeggiert-modulierende Partien, gestaltet waren«.[15] In Werken nach 1800 erscheinen die gegenseitigen Einflüsse von Sonate und Fantasie je verschieden gewichtet: In Beethovens op. 27,1 und 2 dringen, folgt man dem Titel Sonata quasi una fantasia,[16] in die Sonate fantasieartige Elemente ein, während Schuberts sogenannte Wanderer-Fantasie in C-Dur (D 760) von 1822 Sonatenelemente aufweist, indem vier klar abgrenzbare Sätze feststellbar sind, die durch das Anfangsmotiv eine zyklische Verbindung aufweisen.[17]

Ferdinand Gotthelf Hand äußerte sich in seiner Aesthetik der Tonkunst[18] sowohl zur Fantasie als auch zur Sonate. Zum Kopfsatz einer Sonate führte er bezüglich der »Gemüthsstimmung« aus:

Das erste Allegro macht die Grundlage des Ganzen aus. Sein Inhalt läßt keine theoretische Voraussetzung zu; er selbst ist Product origineller Erfindung.[19]

Ist der ästhetische Gehalt des ersten Satzes demnach der Intuition des Komponisten überlassen, so folgt Hand in der formalen Gestaltung dem Prinzip der Dreiteiligkeit, das wohl Heinrich Birnbach mit seiner Aufsatzserie in der Berliner AmZ konstituierte, nachdem bereits im 18. Jahrhundert beispielsweise Johann Friedrich Anton Fleischmann[20] eine dreiteilige Satzanlage entworfen hatte.[21] Im ersten Teil ist der Ablauf von Erstem Thema, Modulation, Zweitem Thema und Koda[22] vorgesehen, wobei das Zweite Thema in Dursonaten auf der Dominante stehe und ihm eine »Passage« folgen könne. In Moll-Stücken sei innerhalb der Exposition die Modulation in die parallele Durtonart üblich.[23]

Zur Fantasie äußerte sich Hand ebenso sowohl zu ästhetischen Belangen, die unter anderem die »unmittelbarste Darstellung eines individuellen Seelenlebens« im »Scheine der Zufälligkeit«[24] fordern, als auch zu formalen Gesichtspunkten, für die er als gängige Gestaltung alternierende Allegro- und Adagio-Passagen sah.[25] In der Nähe der Fantasie zur Sonate macht Hand einen Widerspruch aus, da das Ungeplante und Skizzenhafte der Fantasie dem planvollen Ablauf einer Sonate entgegenstehe, und wirft solchen Fantasie-Kompositionen vor, sie seien »oft nur eine freiere Behandlung der Sonate«.[26]

Ein Grund für die zunehmende Dominanz der Fantasie liegt möglicherweise im sukzessiv abnehmenden Interesse an der Gattung Klaviersonate ab 1810, das sich bis 1830 noch verstärkte.[27] So konstatierte Robert Schumann:

Einzelne schöne Erscheinungen dieser Gattung [der Sonate für Klavier] werden sicherlich hier und da zum Vorschein kommen und sind es schon; im Übrigen aber, scheint es, hat die Form ihren Lebenskreis durchlaufen, und dies ist ja in der Ordnung der Dinge, und wir sollten nicht jahrhundertelang dasselbe wiederholen und auch auf Neues bedacht sein. Also schreibe man Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!), nur vergesse man dabei die Musik nicht, und das andere erfleht von eurem guten Genius.[28]

Einerseits wird hier der Unterschied zwischen Sonate und Fantasie gleichsam aufgehoben, andererseits deutet sich an, wie paralysiert die Sonatenproduktion dem beethovenschen Erbe gegenüber stand. So überrascht es nicht, dass Schumann an den Sonaten der Zeit kurz vor 1840 kritisierte, sie seien »nur als eine Art Specimina, als Formstudien zu betrachten; aus innerem starken Drang werden sie schwerlich geboren.«[29] An anderer Stelle ergänzte er:

Und hätte denn Beethoven umsonst gelebt? Wer lesen kann, der hält sich nicht mehr bei dem Buchstabiren auf; wer Shakespeare versteht, ist über den Robinson hinüber; kurz der Sonatenstyl von 1790 ist nicht mehr der von 1840: Die Ansprüche an Form und Inhalt sind überall gestiegen.[30]

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann das Lyrische Klavierstück[31] an Bedeutung und trat in der Folge in Konkurrenz zur in die Krise geratenen Klaviersonate.[32] In Mendelssohns Klavierschaffen spielen insbesondere die Lieder ohne Worte eine große Rolle. Im August 1832 erschien als Opus 19b ein erster Band unter dem Titel Original Melodies for the Pianoforte bei Novello in London, für die Mendelssohn vom deutschen Verleger Simrock den Titel Sechs Lieder ohne Worte für Pianoforte allein[33] wünschte. Schon bald fand diese Art von Klavierminiaturen zahlreiche Nachahmer.[34] Die später im Zusammenhang mit der Fantasie thematisierten opp. 19,4, 30,3 und 38,4 spielen in ihren akkordischen Sätzen laut Christa Jost auf einen Chorsatz an, zudem handelt es sich bei op. 19,4 um das erste Lied ohne Worte überhaupt.[35] Diese drei Stücke weisen einen Rahmen aus Arpeggien in ‒ im Vergleich zum choralhaften Satz ‒ kleineren Notenwerten auf, und ihnen allen ist »Symmetrie und Geschlossenheit der Melodik, akkordisch-homophoner Satz und Klarheit im Aufbau«[36] gemein. Die Liedsätze tragen die Tempobezeichnungen Moderato, Adagio non troppo und Andante. In der Fantasie ist der denkbar schlicht gehaltene ›Chorsatz‹ im Andante dagegen von den Akkordbrechungen durch das bewegtere Con moto agitato abgesetzt. Die Eröffnungsgeste der Lieder ohne Worte bringt Jost mit einer Musizierpraxis im 19. Jahrhundert in Verbindung, »beim Konzertvortrag einzelne Klavierstücke […] improvisierend einzuleiten und durch freie Zwischenspiele möglichst ungezwungen miteinander zu verbinden«.[37] Die Arpeggien, mit denen die Fantasie op. 28 beginnt und schließt, resultieren womöglich aus derselben improvisatorischen Tradition und nehmen zugleich ein Charakteristikum der Fantasie auf.

Entstehung und Einordnung

Bereits in den Jahren 1829 und 1830 begegnet in Mendelssohns Korrespondenz der Ausdruck »Schottische Sonate«[38]. Ob es dabei schon um die erstmals 1834 bei Simrock und Mori & Lavenu gedruckte Fantasie op. 28 geht, muss allerdings offen bleiben. Jedenfalls trägt das mit »Berlin d. 29. Januar | 1833« datierte Autograph die Überschrift »Sonate écossaise«[39] und weist somit gleichfalls einen verbalen Bezug zu Schottland auf. Von Mai 1830 bis Juni 1832 befand sich Mendelssohn auf einer Bildungsreise, auf der er unter anderem London besuchte; 1833 kehrte er noch zweimal auf die Insel zurück.[40] Schon zuvor hatte sich Mendelssohn mit der Gattung Klaviersonate beschäftigt, entsprechende Jugendwerke entstanden zwischen 1821 und 1827.[41] Spätestens die Fantasie setzte den endgültigen Schlusspunkt unter seine Auseinandersetzung mit dieser Gattung.

Für die Stichvorlage änderte Mendelssohn den Titel von »Sonate« zu »Phantasie« und versah dieses undatierte Autograph zusätzlich mit einer Widmung an Ignaz Moscheles.[42] Was Mendelssohn zur Änderung des Titels bewog, ist schwer nachzuvollziehen, jedoch finden sich Hinweise, dass er mit dem Titel zum Jahresende 1833 noch unsicher war: »Die fismoll Sonate oder Phantasie ist nun in Ordnung gebracht, und erscheint hier bei Simrock«.[43] Möglicherweise fiel auch die Revision und damit die Titeländerung in den Dezember 1833.[44] Gegenüber Simrock äußerte er sich am 7. Dezember 1833, indem er »eine größere Phantasie für Pianoforte allein«[45] zum Druck anbot. Am 11. Mai 1834 nannte Mendelssohns Schwester Fanny jedoch nochmals die andere Gattungsbezeichnung: »Deine Sonate aus Fis gefällt mir sehr, u. ich spiele sie fleißig, denn sie ist à la Felix sehr schwer.«[46]

Analyse

Der Kopfsatz von Mendelssohns Opus 28 scheint zunächst sehr disparate Teile zu vereinigen; seine Form wirkt ungewöhnlich. Für die folgende Analyse spielen zunächst die motivischen Bausteine aller Sätze eine Rolle, um sie anschließend in der Betrachtung der formalen Gestaltung des ersten Satzes zu integrieren.

Motivik

Während Ullrich Scheideler keine gemeinsamen Motive oder Themen in den einzelnen Sätzen sieht,[47] verhält sich dies für Dagmar Teepe anders: »Mendelssohn Bartholdys Fantasie in fis-Moll op. 28 […] stellt einen Einzelsatz mit lockerer Folge unterschiedlicher Teile dar, die durch motivische Bezüge zusammengehalten werden.«[48] Ähnlich sieht es Dietrich Kämper:

Es besteht Grund zu der Annahme, dass der Verzicht auf den Namen »Sonate« zugunsten der Bezeichnung »Phantasie« mehr bedeutet als eine bloße Zurücknahme des gattungsmäßigen Anspruchs. Auch hier, wie schon in Schuberts Wandererfantasie, verbindet sich der Terminus »Fantasie« offenbar mit Experimenten der Monothematik und der zyklischen Satzverbindung.[49]

Dagegen erwähnt Arnfried Edler motivische Beziehungen zwischen den Außensätzen: »Das in lockerer Sonatenhauptsatzform gehaltene Presto-Finale verweist mit versteckten motivischen Anspielungen auf den Kopfsatz zurück.«[50] Bleibt bei Kämper offen, ob sich die erwähnte Monothematik ausschließlich auf den ersten Satz oder auf das gesamte Werk bezieht und welches Motiv bzw. welches Thema beherrschend ist, so drücken sich auch die anderen Autoren kaum spezifischer aus. Dennoch ist der Widerspruch offensichtlich, entsprechend scheint eine genauere Analyse angemessen. Sie nimmt relevante Motive des ersten Satzes sowie Ableitungen in den Fokus und zeigt, wie engmaschig das motivische Netz geknüpft ist. Dabei müssen harmonische Aspekte zunächst zurücktreten.

Erster Satz

Der erste Satz wird durch athematisches Material in Form von Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten über einem Orgelpunkt eröffnet (T. 1‒8, Abb. 1a). Harmonisch ergibt sich die Folge T – DD – D – T, wobei es sich bei DD und D jeweils um Septnonenakkorde ohne Grundton handelt (Abb. 1b). Diese ›rauschende‹ Gestaltung der rechten Hand erscheint an verschiedenen Positionen des ersten Satzes; ihre formale Funktion wird im folgenden Kapitel genauer untersucht. Neben dem improvisatorischen Charakter lässt sich das Taktmaß und das Metrum in den ersten acht Takten hörend kaum deutlich bestimmen.

Abb. 1: a) Mendelssohn, Fantasie op. 28, T. 1–4, Ausschnitte rechte Hand

b) Schematische Darstellung der Harmonik T. 1–9

Abbildung 2 zeigt weiteres motivisches Material des ersten Satzes. In 1a–c sind die Motive in ihrer vordergründigen Erscheinung gezeigt, während 2a–c die jeweils zugrunde liegende intervallische Struktur ersichtlich macht. Den acht Eröffnungstakten folgt eine regelmäßig gebaute sechzehntaktige Periode, die in Phrase und Gegenphrase zwei unterschiedliche melodische Bausteine ausprägt (Abb. 2, 1a, T. 9 bzw. 1b, T. 11).

Die Dreiklangsmotivik am Beginn der Periode (T. 9–24) könnte als Ableitung der eröffnenden Akkordbrechung interpretiert werden. Allerdings erscheint das Satzbild zu different, und wie erwähnt ist die Akkordbrechung im Gegensatz zur Motivik des Anfangs der Periode athematisch. Die Periode bildet die Grundlage für Derivate. Für den ersten Satz sind auch die beiden Takte der Gegenphrase (T. 11f.) prägend, die in Abb. 2, 1b und 2b dargestellt sind. Eine Diminution von T. 11f. erscheint erstmals in T. 43f. – nun in A-Dur statt fis-Moll – und ist Ausgangspunkt für die Abspaltung der mittleren beiden Sechzehntel in T. 50f. Auf abstrakterer Ebene besteht dieses Motiv der Periode aus einem Sekundschritt nach unten (obere Klammer), der vordergründig im Terzrahmen (untere Klammer) umspielt wird. Bemerkenswert ist der Vorhalt, der auch in anderen Bildungen eine Rolle spielen wird. Die Figur in T. 25f. und die entsprechenden folgenden Takte bis einschließlich T. 33 unterscheiden sich zwar in der Intervallstruktur (siehe Abb. 2, 2b) von den restlichen Bildungen von 1b, bei denen der Terzrahmen wesentlich ist. Jedoch bleiben sowohl der nach unten bogenförmige Melodieverlauf sowie der untere Vorhalt im zweiten Takt erhalten.

Abb. 2: 1) Wesentliche Motive des ersten Satzes

2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)

* = Vorhalt

Unter Abb. 2, 1c bzw. 2c fällt die Erscheinung ab T. 35/2, die ein Tetrachord abwärts zeigt, das durch angesprungene Vorhalte verziert ist und anschließend durch ein aufwärts gerichtetes Tetrachord rückwärts abgeschritten wird. Wie die Klammern zeigen, ist die abwärts gerichtete Bildung entfernt mit 2b verwandt, da auch sie sich aus Terzsprüngen und Sekundschritten zusammensetzt. Insgesamt steht zwar dem fallenden Tetrachord ein steigendes gegenüber, jedoch ist das gis von T. 37/1 durch veränderte Dynamik (plötzliches Piano in T. 37 nach vorhergehendem Crescendo) sowie die abgeänderte Intervallstruktur der ersten Takthälfte von T. 37 (Quart- statt Terzsprung) von der vorhergehenden melodischen Sequenz verschieden. Zudem setzt sich dieses letzte Glied von der vorhergehenden harmonischen Quintfallsequenz[51] ab, da diese dort keine Fortsetzung findet. Auch in der steigenden Tonleiter und der damit gekoppelten Aufwärtssequenz (steigender Parallelismus[52]) weicht das letzte Glied von der harmonischen Sequenz ab: Das cis“ in T. 39 ist mit einem zwischendominantischen Septakkord harmonisiert, der in die Subdominantregion (D-Dur) der lokalen Tonika A-Dur weist. Zwar erscheint anschließend ein d“, das den Tonleiterausschnitt fortsetzt, das aber durch das fis“ in die Mittelstimme verlagert und außerdem nicht mehr unter den Phrasierungsbogen gefasst ist. Dieser durch fis“ zustande kommende Wechsel in ein höheres Register ist womöglich durch das Wiederaufnehmen des zuvor in T. 29 erreichten und durch Oktavgriffe verstärkten fis“ sowie durch den Spitzenton des Abschnitts, d“‘, motiviert, der in den Takten 34 und 35 nochmals erscheint und damit der dargestellten Abwärtssequenz ab T. 35/2 vorausgeht. Diese Sequenz schließt sich dem über die Basslinie (T. 32f.) d–dis–e–fis–gis und auf a erreichten A-Dur unmittelbar an. Insofern mangelt es den Takten 35ff. an tonartlicher bzw. harmonischer Stabilität und thematischer Prägnanz, die hier ein eindeutiges Zweites Thema annehmen ließen. Auch die folgenden Takte (T. 37‒43) sind durch eine trugschlüssige Wendung in T. 41 harmonisch instabil, jedoch durch die melodische Linie ab T. 39/2, welcher der genannte Parallelismus aufwärts vorausgeht und mit ihr durch die Zwischendominante verbunden ist, thematisch eindeutiger gefasst. Melodisch bestehen die Bildungen der beschriebenen Stelle von T. 35/2ff. aus Tonleiterausschnitten, die an ihren Rändern die Verbindung zu ihrer Umgebung herstellen.

Zweiter Satz

Die folgenden beiden Sätze werden auf die bereits dargestellten Motive im ersten Satz untersucht. Der zweite Satz beginnt syntaktisch in der Art eines Satzes, der sich allerdings dergestalt fortsetzt, dass er lediglich sieben Takte umfasst.

Abb. 3: 2. Satz: 1a, 2a und 3a jeweils Melodik

1b, 2b und 3b jeweils strukturelle Analyse

* = Vorhalt

Bereits in diesem Notenbeispiel werden die Bezüge zur Motivik des ersten Satzes offensichtlich. Sogar die Abfolge der Motive der ersten sieben Takte ist der Periode des ersten Satzes ähnlich. Auf die Dreiklangsmotivik, die in den Halbe-Auftakten von T. 135 und 137 auftritt, folgt eine Kombination aus Terzsprung und Sekundschritt. In T. 140 erscheint eine ähnliche Situation wie im ersten Satz: Auch hier ist ein Tonleiterausschnitt wie von Abb. 2, 1c bzw. 2c erkennbar, wobei – artikulatorisch verdeutlicht – das e‘ noch dem unmittelbar vorhergehenden a‘ zuzuordnen ist, während die akkordisch gehaltene Fortsetzung ein Tetrachord bis zum h‘ weiterführt. Die Kadenzformulierung von T. 141/2f. (Alla breve) besteht wiederum aus einer Terz-Sekund-Struktur. Die Vorhaltsmotivik setzt sich in den Takten 143 bis 146 mit Auftakt kontrapunktisch fort. Und schließlich findet sich in T. 149/2‒152/1 in der Oberstimme eine in Terzen abwärts geführte Tonleiter, die insgesamt einen Tritonusrahmen (a‘ bis dis‘), also einen nun abwärts gerichteten Tonleiterausschnitt, ergibt.

Ab T. 153/2 (Abb. 3, 2a und 2b) geht die Satzstruktur in eine von Viertelnoten dominierte Melodik über, welche durchlaufende Achtelnoten begleiten. Auch hier wird, wie in Abb. 2, 1b bzw. 2b, die Struktur von Terz und Sekunde offenbar. Zusätzlich zeigt der obere Vorhalt den Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten Formteil. Eine erwähnenswerte Abwandlung bildet die Fortspinnung ab T. 169/2. Auch sie lässt sich auf die Dreiklangsstruktur beziehen, die in Abb. 2, 1a bzw. 2a gezeigt wurde.[53]

Dritter Satz

Der dritte Satz verweist noch eindeutiger auf den ersten zurück. Schon der Beginn (T. 231) nimmt die Dreiklangsbrechung der ersten beiden Takte der Periode im Kopfsatz auf und leitet davon die Formulierung von T. 241 mit Auftakt (T. 240) ab, die ebenso Ähnlichkeit zu Abb. 3, 3a bzw. 3b aufweist. In T. 293 erscheint hiervon eine Umkehrung.

Abb. 4: 1) Wesentliche Motive des dritten Satzes

2) Strukturelle Analyse (a–c ist jeweils zusammengehörig zu betrachten)

* = Vorhalt

Ab T. 248 sind die Läufe von T. 232f. mit Auftakt der rechten Hand in abgewandelter Form in die linke Hand verlagert und werden vom Motiv in Abb. 4, 1b (T. 248) kontrapunktiert. Auffälligstes Merkmal ist hier der obere Vorhalt, der schon im zweiten Satz wesentlich war, während im ersten Satz der untere Vorhalt eine wichtige Rolle spielte. Die sich anschließende Gestaltung (T. 257) verläuft schrittweise abwärts, wobei die im Terzabstand auf schwerer Zählzeit befindlichen Töne mittels Durchgängen erreicht werden. Die Mittelstimme nimmt dabei die Töne auf, die im ersten Satz T. 25f. eine Oktave tiefer erscheinen.[54]

Schließlich tritt ab T. 270/3 eine kantable Melodie mit einem charakteristischen oberen Vorhalt auf, wie dies bereits im zweiten (Abb. 3, 2a und 2b) und in Ansätzen auch im ersten Satz (Abb. 2, 1c bzw. 2c) der Fall war. Bezüglich der weiteren Ableitungen, speziell in der Durchführung (T. 304b–362), sei noch darauf verwiesen, dass hier neben Sechzehntel-Läufen (vgl. T. 231/5ff.) eine Variation des Motivs aus T. 293 prägend ist.

Die dargestellten Motive leiten sich von gebrochenen Dreiklängen bzw. von Kombinationen aus Terzsprung und Sekundschritt ab. Hinzu kommen längere Tonleiterausschnitte sowie Vorhalte, die sich besonders auf den letzten Ton eines Motivs konzentrieren. Die motivischen Bausteine lassen sich in allen Sätzen der Fantasie nachweisen und offenbaren deren dichte Arbeit.

Form

Bezüge zur Sonatensatzform

Inwiefern der erste Satz von Mendelssohns Fantasie op. 28 einer Sonatensatzform nach dem Schema Erstes Thema – Modulation [Überleitung] – Zweites Thema – Koda [Schlussgruppe][55] in der Exposition entspricht und damit den ursprünglichen Titel von »Sonate écossaise« stützt, wird im Folgenden untersucht. Fraglich ist vor allem, wo die Durchführung beginnt, ob ein Zweites Thema angenommen werden kann und wie die Anlage der Reprise zu erklären ist. Während sich der dritte Satz in der Bestimmung seiner Form weit unproblematischer als Sonatensatzform ausnimmt und die Teile Exposition (mit der genannten typischen Untergliederung), Durchführung und Reprise dort klar bestimmbar sind, weist der erste Satz Elemente auf, deren Einordnung in die Schematik Schwierigkeiten bereitet.[56]

Ullrich Scheideler interpretiert den Kopfsatz der Fantasie als A – B – A‘ – B‘ – A“, wobei es sich bei den A-Teilen um die ›rauschenden‹, mit der Tempovorschrift Con moto agitato versehenen Akkordbrechungen in Zweiunddreißigstel-Noten handelt. Der B-Teil (Andante) umfasst die Takte 9 bis 51, denn in T. 52 kehrt eine abgewandelte Form des Con moto agitato als A‘ wieder, deren Zweiunddreißigstel sich bis zum Wiedererscheinen der Periode (B‘) in T. 84 (ab T. 85 Tempovorschrift Andante) erstrecken. Der Bogen zum Beginn wird mit dem Teil A“ (ab T. 115) gespannt, der die Arpeggien vom Anfang aufnimmt und wiederum Con moto agitato gespielt werden soll.[57] Die Gliederung scheint hier vorrangig an Tempoaspekten orientiert zu sein. Diese Bogenform wird gleichzeitig durch eine Sonatensatzform überlagert, deren Teile Scheideler wie folgt bestimmt: Exposition (T. 1–43), Durchführung (T. 43–84) sowie Reprise (ab T. 84).[58]

Dieser Erklärung sei eine in Teilen abweichende Interpretation entgegengestellt. Der Frage nach der Rolle der anfänglichen Zweiunddreißigstel-Arpeggien lässt sich über die Betrachtung der Lieder ohne Worte nachgehen. Zwar ist die Annahme einer konkreten Auswirkung der Lieder ohne Worte auf die Fantasie und auch umgekehrt spekulativ,[59] doch erscheinen in op. 19,4, op. 30,3 und op. 38,4 Akkordbrechungen in kleinen Notenwerten, die das sonst homophone und choralartige musikalische Geschehen rahmen.[60] Diese Kombination von Arpeggien und ›Choralsatz‹ findet sich in der Fantasie in T. 1–24; der ›Choralsatz‹ löst sich danach sukzessive auf. Die Parallelen der genannten Lieder ohne Worte zur Fantasie gehen aber noch weiter: Opus 19,4 weist ab T. 13 einen gleichmäßigen Achtelpuls in der linken Hand auf, wie er in der Fantasie ab T. 25 zu finden ist, und Opus 30,3 zeigt eine melodische wie auch rhythmische Ähnlichkeit ab T. 3/3 zu T. 9f. der Fantasie. Die von Scheideler in der Fantasie mit A und A“ bezeichneten, eröffnenden bzw. schließenden Abschnitte liegen eigentlich außerhalb des dazwischenliegenden Teils, jedoch erscheinen die Zweiungddreißigstel-Arpeggien auch innerhalb der umrahmten Form. Sie treten in T. 34f. auf, wo, wie zu zeigen sein wird, Platz für ein Zweites Thema wäre, und prägen außerdem den musikalischen Ablauf der Takte 52 bis 59. Dennoch unterscheiden sich diese beiden Einschübe von den rahmenden Arpeggien: In T. 34f. ist die Dominante zur parallelen Durtonart (E-Dur –> A-Dur) durch die Figuration und zusätzlich durch das plötzliche Pianissimo herausgehoben. Die Takte 52 bis 59 erstrecken sich nicht über einen Orgelpunkt wie T. 1‒8 bzw. T. 115ff., sondern über ein absteigendes Tonleitersegment (ohne e), das von a und einer Wandlung von A-Dur zu a-Moll in T. 51 ausgeht. Der Ton fis in T. 52 ist zwischendominantisch zum Sextakkord von H-Dur in T. 54 harmonisiert, ebenso wie die Harmonik über gis zwischendominantisch auf den folgenden Sextakkord von cis-Moll bezogen ist.

Abb. 5: 1) Ausschnitte aus dem Durchführungsteil

(erster Satz, im Original alle Noten groß gedruckt)

2) Schematische Darstellung

* = Vorhalt

Dass der Durchführungsteil seine Oberflächengestaltung von der einleitenden und entsprechend von den direkt vorausgehenden Akkordbrechungen in Zweiungddreißigsteln erhält, ist offensichtlich. Allerdings zeigen sich auch motivische Bezüge der Takte 60ff. (Abb. 5, 1a bzw. 2a) zu Abb. 4, 1c bzw. 2c im Schluss- sowie Abb. 3, 2a bzw. 2b im Mittelsatz. Diese wären im Kopfsatz wegen des oberen Vorhalts vermutlich von Abb. 2, 1c bzw. 2c abzuleiten. Eindeutiger zuzuordnen sind die Takte 71f. (Abb. 5, 1b bzw. 2b), deren Vorhaltsbildung auf T. 11 (Abb. 2, 1b bzw. 2b) verweist. Die Arpeggien erfüllen weniger eine thematische Funktion, sondern dienen vielmehr als Folie, vor der die motivisch-thematische Arbeit stattfindet. Auf dem Höhepunkt der Durchführung (T. 73) erscheinen kurz nach der Hälfte des ersten Satzes die Akkordbrechungen nochmals an sehr exponierter Stelle. Dort findet die steigende, größtenteils chromatische Basslinie, die zusammen mit der figurativ immer wieder veränderten rechten Hand den Wechsel des Basstons der Takte 60‒72 sukzessive beschleunigt (Abb. 6), ihren Zielpunkt im dis. Gleichzeitig setzt in T. 73 mit dem oktavierten Gis eine steigende Basslinie ein, die zunächst zum cis in T. 81 führt und in T. 82 bei fis ansetzt. Sie führt wiederum chromatisch steigend in die Wiederaufnahme der Periode in der rechten Hand und damit in die Reprise, während in der linken Hand die Basslinie noch fortgeführt wird. Quasi im Schnelldurchgang sind in den Takten 73 bis 83 wesentliche Bestandteile des ersten Satzes rekapituliert: Die Arpeggien (T. 73‒76), die Phrase der Periode (T. 77‒80, vgl. Abb. 2, 1a, T. 9) sowie ein Ausschnitt der Gegenphrase der Periode (T. 81f., vgl. Abb. 2, 1b, T. 50).

Abb. 6: Schema der Durchführung des ersten Satzes

(Bässe jeweils mit unterer Oktav,

ohne Rücksicht auf den realen Oberstimmenverlauf)

Die Durchführung setze ich von T. 52 bis T. 84 an, wobei die Ränder jeweils mit Exposition und Reprise überlappen. Die Takte 52 bis 59 dienen, wie schon am Beginn, als Eröffnungssignal, jedoch nun als Vorbereitung der Durchführung. Der Grund dieser Annahme liegt in der Vermeidung kadenzieller Einschnitte und stabiler, grundstelliger Akkorde, die selbst im Eintritt der Reprise mittels eines Sextakkords in T. 85 umgangen werden.

Um eine vergleichende Perspektive zu eröffnen, kann der dritte Satz der Fantasie als Bezugspunkt dienen.[61] Der dritte Satz ist dabei, wie oben dargestellt, weit eindeutiger als Sonatensatzform einzuordnen als der erste Satz; er veranschaulicht, wie Mendelssohn verschiedene Elemente innerhalb der Sonatensatzform behandelt. Wie die Aufstellung der Motive zeigt, weisen sowohl die Periode des ersten Satzes in T. 9f. als auch der Beginn des dritten Satzes eine Dreiklangsmotivik auf.[62] Während im Kopfsatz das Erste Thema als sechzehntaktige Periode verläuft, ist für den Beginn des Schlusssatzes eine Einordnung in die Kategorien Satz bzw. Periode nicht möglich: Die Takte 232 mit Auftakt bis 239 könnten als Vordersatz gedeutet werden, jedoch würden Fortspinnung und Kadenz in T. 247 zunächst trugschlüssig enden, um dann mit neuer Motivik in der rechten Hand (Abb. 4, 1b, T. 248), die von einer abgewandelten Variante des Beginns des dritten Satzes in der linken Hand kontrapunktiert ist, fortgesetzt zu werden. Eine syntaktische Interpretation als Satz wäre damit wenig einleuchtend. In T. 254 mit Auftakt wird der Satzanfang wieder aufgenommen und führt auf einen Ganzschluss in der Ausgangstonart (fis-Moll). Letzteres geschieht im Kopfsatz in T. 24.

Abb. 7: Schematische Darstellung der Harmonik der Überleitungen

im ersten Satz (a) und im dritten Satz (b)

Kreuznotenköpfe = nicht real erklingend.

Umringte Kreuznotenköpfe = nur sehr kurz real erklingend.

Große Notenköpfe = Besonders hier werden Übereinstimmungen deutlich.

Der reale Oberstimmenverlauf wurde nicht berücksichtigt.

Beiden Sätzen gemeinsam ist in der Fortsetzung[63] das durchgehend pulsierende cis, das im weiteren Verlauf dieses Überleitungsabschnitts, der schematisch in Abb. 7 dargestellt ist, zu fis (erster Satz: T. 28; dritter Satz: T. 263) wechselt. Die Takte 258 mit Auftakt bis 261 verbleiben zunächst in fis-Moll, erst die Wiederholung dieser Takte weist nach zwei Takten eine Abweichung (ab T. 263/6) auf, die gleichsam als Ausgangspunkt für den anschließenden Weg in die parallele Durtonart gesehen werden kann. Die Modulation wird dabei über beinahe dieselben Harmonien vollzogen wie in T. 31–34; selbst die Basslinie lässt Ähnlichkeiten erkennen.

Für den dritten Satz lässt sich ein Zweites Thema ab T. 270 feststellen. Dort ist die parallele Durtonart A-Dur jedoch nicht grundstellig und stabil erreicht, sondern die Dominante E-Dur als vergleichsweise labiler Sextakkord.[64] Ein a im Bass wird erst in T. 272 nachgereicht. Dadurch ist A-Dur ebenso nur angedeutet wie im ersten Satz (T. 35/3), wo das a im Bass stufenweise und nicht durch einen Quintfall angesteuert sowie der Fokus durch Figuration und Dehnung über eineinhalb Takte auf den E-Dur-Septakkord in erster Umkehrung von T. 34f. gelegt wird. Das kurze, insgesamt zweitaktige Motiv im dritten Satz (Abb. 4, 1c bzw. 2c) erscheint in den folgenden Takten aufwärts sequenziert und setzt sich, relativ frei gestaltet sowie nach cis-Moll modulierend, fort. Diese Modulation findet sich im ersten Satz an entsprechender Stelle nicht,[65] die Sequenzierung aber sehr wohl, wenn auch in anderer Gestalt zunächst abwärts und anschließend aufwärts (Abb. 2, 1c und 2c). Zudem sei auf die Ähnlichkeit der Motive mit Terz-Sekund-Strukturen und dem oberen Vorhalt hingewiesen. Damit liegt die Interpretation der Takte 35/3 bis 43 als Bereich des Zweiten Themas sehr nahe.

Diese Annahme wird außerdem durch die Interpretation der Takte 43 bis 51 bzw. 290 bis 304 als Schlussgruppen bestätigt, die durch den relativen harmonischen Stillstand und die Konzentration auf die Bestätigung der Tonart geprägt sind. Im ersten Satz pendelt die Harmonik zwischen A- und E-Dur; auf das Motiv (Abb. 2, 1b bzw. 2b, T. 43) folgt eine variierte Wiederholung mit Kadenz (T. 41–47).[66] Dieses Schema tritt direkt anschließend nochmals auf, wird jedoch nach der variierten Motivwiederholung durch eine Abspaltung (T. 49ff.) ersetzt, die in die Durchführung leitet. Im dritten Satz ist die Schlussgruppe trugschlüssig eingeführt, indem in T. 290 die Tonart A-Dur statt cis-Moll erscheint. Über dem Orgelpunkt a wird durch das Pendel einer E7– und einer A-Dur-Harmonie an diesem Trugschluss festgehalten und nach zweimaligem Anlauf beim dritten Mal eine Kadenzierung eingeleitet, der wiederum trugschlüssig im vorhergehenden Pendel mündet. Bei dieser Wiederholung setzt sich der Kadenzablauf jedoch weiter wiederholend bzw. variativ fort und endet in einer Oktavpassage mit dem Zielton cis.

Die Reprise des ersten Satzes ist im Vergleich zur Exposition verkürzt und leicht abgeändert: Die Gegenphrase in T. 93/2ff. erscheint sequenziert und mündet in T. 100 in die Oberstimmengestaltung von T. 41ff., allerdings nach Fis-Dur anstelle von A-Dur transponiert. Diese Fis-Dur-Kadenz in T. 102 ist die erste schlusskräftige Kadenz seit T. 47. Ihr folgt in Fis-Dur die zur Exposition (T. 43–48) parallele Stelle, um in T. 108, bis zu dem der Grundton fis vorenthalten bleibt, den in T. 92ff. suspendierten Nachsatz beinahe wörtlich von T. 17 bis T. 24 zu übernehmen. Dies bereitet gleichsam den Bogen vor, der den ersten Satz umspannt. Werden die hier abgewandelt wieder aufgenommenen Arpeggien des Con moto agitato – wie bei Ullrich Scheideler angedeutet – als ein eigenständiges Thema interpretiert, so wären in der Reprise die Themen vertauscht (erst B‘, dann A“).[67] Das ist zwar kein ganz ungewöhnliches Vorgehen, doch ist auch denkbar, dass die Wiederholung des Bereichs des Zweiten Themas aufgrund seiner relativen Undefiniertheit in der Reprise vermieden wird. So bliebe die Interpretation der Arpeggien als Rahmen unangetastet.

Die Analyse der Expositionen des ersten und des dritten Satzes hat gezeigt, dass dort großflächig Parallelen feststellbar sind, die eine Interpretation des Kopfsatzes als Sonatensatzform mit dem Bereich eines Zweiten Themas zulassen. Außerdem bestätigt sich die Vermutung, dass die Arpeggien des Anfangs und Schlusses im ersten Satz innerhalb der sie umschließenden Form einen neuen Abschnitt ankündigen bzw. damit gleichzeitig den vorhergehenden abschließen. Die charakteristischen Zweiunddreißigstel erscheinen als Eröffnung des Satzes – und damit noch vor dem Ersten Thema –, danach vor dem Bereich des Zweiten Themas, vor der Durchführung sowie auf dem Höhepunkt des Satzes, der über die diminuierte Rekapitulation des Ersten Themas und die Motivabspaltung aus der Schlussgruppe in die Reprise führt. Schließlich läuft der Satz in den Arpeggien – nun in Fis-Dur – aus, nicht ohne zuletzt vier Takte der Periode (T. 130–133) erklingen zu lassen.

Weitere Besonderheiten

Über die Verschleierung der Sonatensatzform hinaus führen auch weitere Aspekte – darunter beispielsweise die Taktgruppengestaltung – zu einer Anlage, die regelmäßige Strukturen verunklart. Die Besonderheiten des ersten Satzes mit seinen Verschränkungen von Exposition, Durchführung und Reprise wurde ausführlich dargestellt, weshalb an dieser Stelle noch kurz der Mittelsatz sowie der ebenso relativ ausführlich behandelte Schlusssatz betrachtet werden.

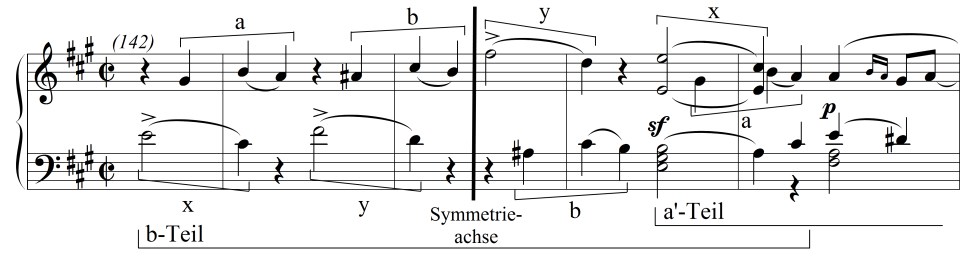

Insgesamt stellt der zweite Satz eine A–B–A‘-Form dar, wobei sich die A-Teile nochmals in eine für Menuette typische a–b–a‘-Form unterteilen lassen.[68] Im Gegensatz zu den A-Teilen ist der B-Teil sehr regelmäßig gestaltet, weshalb nicht weiter auf ihn eingegangen wird. Die Takte 135/2 (Alla breve) bis 142 (a-Teil) wurden bereits untersucht (siehe Abb. 3, 1a bzw. 1b). Das auf die Dominanttonart modulierende, siebentaktige und satzartige Gebilde weist auch bei seiner Wiederkehr ab T. 145/2 Eigenheiten auf, welche die nun reguläre Achttaktigkeit weiterhin unterwandern. Ein regulärer Satz wird im a‘-Teil durch die Abspaltung des Motivkopfs in der Phrasenwiederholung verhindert (ab T. 148/2), allerdings bleibt die Gliederung von 2 + 2 + 4 Takten erhalten. Besonders erwähnenswert sind die Takte 145f., da hier die vorhergehenden Takte des kontrapunktischen b-Teils mit dem a‘-Teil überlappen (Abb. 8). Diese Technik findet allerdings im A‘-Teil an entsprechender Stelle (T. 211f.) keine Anwendung. Stattdessen wird dort ab T. 219/2 das Tetrachord a‘ – gis‘ – fis‘ – e‘ separiert, transponiert und nach der Kadenz in T. 227 nochmals durch Viertelnoten, die durch regelmäßige Pausen unterbrochen sind, variiert. Während Mendelssohn im B-Teil des zweiten Satzes also vorrangig mittels Kontrapunkt und Motiventwicklung bzw. Fortspinnung Abwechslung erreicht, tritt in den A-Teilen ein stetiges Spiel mit der Syntax bzw. mit Taktgruppen hinzu.

Abb. 8: b-Teil des zweiten Satzes mit Überlappen des a‘-Teils.

Die Kleinbuchstaben a und b bzw. x und y beziehen sich nur auf die Motivik.

An der Symmetrieachse zeigt sich die beinahe punktsymmetrische Spiegelung.

Der dritte Satz bereitet zwar keine Schwierigkeiten, die sonatensatztypischen Formteile zu lokalisieren, doch treten hier andere Besonderheiten auf. Neben dem ungewöhnlichen, trugschlüssigen Eintritt der Schlussgruppe (T. 290) ist der Anfang der Reprise (T. 362) wie im ersten Satz (T. 84 bzw. 85) eigentümlich verschleiert und wird in beiden Fällen durch eine ansteigende Basslinie[69] vorbereitet. Über dem pulsierenden cis als Orgelpunkt im Bass beginnt die Reprise im Schlusssatz als Quartsextakkord von fis-Moll, der in T. 369 nur unzureichend aufgelöst wird: Dort erscheint zwar ein fis im Bass, aber die Töne e und g bewirken Spannungen, die sich im Nachhinein als Vorhalte zum Fis7-Akkord in T. 370 herausstellen. Auch hier erfolgt in T. 371 nur eine instabile Auflösung in den Sextakkord von h-Moll. Eine schlusskräftige Kadenz steht erst in T. 411.[70]

Fazit

Sonaten oder Phantasien (was liegt am Namen!)[71]

Robert Schumanns Diktum lässt sich auf Felix Mendelssohn Bartholdys Fantasie op. 28 übertragen. Formal steht der Kopfsatz der Fantasie einer Sonatensatzform nahe, die jedoch zugleich von Elementen eines Liedes ohne Worte durchdrungen ist. Besonders der erste Satz trägt Züge, die auch dem Genre der Fantasie zugeordnet werden können. Dabei sind vor allem die Arpeggien wesentlich, wie sie auch in Mendelssohns opp. 19,4, 30,3 und 38,4 einen »Chorsatz ohne Worte«[72] einrahmen. Ihr improvisatorischer Charakter, der am Beginn metrisch kaum greifbar ist, trägt damit der Beschreibung der »Freyen Phantasie« nach Carl Philipp Emanuel Bach Rechnung, der für dieses Genre die fehlende Takteinteilung postulierte. Darüber hinaus erfüllen die Arpeggien eine formale Funktion, da sie den Anfang eines neuen Formteils bzw. das Ende des vorhergehenden signalisieren, jedoch kommt gerade durch sie gleichzeitig der von Ferdinand Gotthelf Hand für die Fantasie geforderte ›Anschein der Zufälligkeit‹ zustande.