Startseite » Beitrag veröffentlicht von muwileipzig (Seite 4)

Archiv des Autors: muwileipzig

Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch

Paula Jehnichen

Johann Wolfgang von Goethe: Urworte. Orphisch

Im Jahre 1820 veröffentlicht Johann Wolfgang von Goethe in seinen Schriften Zur Morphologie das Gedicht Urworte. Orphisch (hier in der Vertonung durch Hans Pfitzner),[1] dessen fünf Strophen er noch im selben Jahr in einer weiteren Veröffentlichung einige Erläuterungen beifügte. Goethe war zu dieser Zeit bereits 61 Jahre alt, das Gedicht ist also seinem Spätwerk zuzuordnen. Aus ihm spricht, so Jochen Schmidt, der »Ton einer erfahrungsgesättigten Welt-Weisheit«.[2]

Wie ist der Titel des Gedichts zu verstehen? Als »Orphisch« werden die der Überschrift folgenden Zeilen bezeichnet und verweisen wohl auf die orphische Dichtung, eine Gruppe antiker Texte. Diese, ebenso wie Goethes Gedicht in Hexametern verfasst, behandelt Themen wie die Entstehung der Welt und der Götter. Schon in der Antike wurden sie dem mythischen Sänger Orpheus zugeschrieben. In Kombination mit dem Begriff »Urworte« lässt Goethes Titel universelle Weisheiten über das Leben erwarten.

Das Gedicht besteht aus fünf Strophen, die der Form der Stanze (acht Elfsilbler mit dem Reimschema abababcc) entsprechen, jeweils mit einer eigenen, altgriechischen und ins Deutsche übersetzten Überschrift. Es handelt sich um die Namen von fünf verschiedenen Kräften, fünf Grundmächten, die das menschliche Leben bestimmen: ΔΑΙΜΩΝ (Daimon, Dämon), ΤΥΧΗ (Tyche, das Zufällige), ΕΡΩΣ (Eros, Liebe), ΑΝΑΓΚΗ (Ananke, Nötigung) und ΕΛΠΙΣ (Elpis, Hoffnung).

Diese Begriffe gelangten auf verschlungenem Wege zu Goethe: Als Namen von ägyptischen Gottheiten tauchen vier der Begriffe in einem Text des dänischen Archäologen Georg Zoëga (1755–1809)[3] auf, der wiederum aus den Saturnalia des spätantiken Autors Macrobius zitierte. Auch der fünfte Begriff, Elpis, fällt in Zoëgas Text. Eine deutsche Ausgabe seiner Abhandlung erschien 1820 und inspirierte Goethe zu dessen eigenem ›orphischen‹ Gedicht.[4]

Die Fülle an bedeutungsschweren und geschichtsträchtigen Begriffen schon in den Überschriften lässt erwarten, dass auch der Inhalt über eine hohe Dichte verfügt. Obwohl durchaus ein chronologischer Zusammenhang zwischen den Strophen besteht – sie behandeln nacheinander verschiedene Phasen des menschlichen Lebens, worauf schon die Beschreibung einer Geburt in den ersten Versen hindeutet –, ist es doch hinfällig, nach einer fortschreitenden Handlung zu suchen. Vielmehr werden fünf Mächte oder Kräfte beschrieben, die einerseits nacheinander auftreten und Phasen des menschlichen Lebens bestimmen, andererseits aber auch im ständigen Widerspruch stehen und gemeinsam auf das ganze Leben wirken.

Als Dämon wird die erste Kraft, die auf den Menschen wirkt, bezeichnet. Der Begriff ist mit verschiedenen Bedeutungen besetzt – hier liegt die des angeborenen Wesensgesetzes nahe, die gleichzeitig die Stärke der Individualität hervorhebt.[5] Angesprochen wird ein Individuum, das sich seit seiner Geburt weiterentwickelt und dessen Entwicklung aber doch ein »Gesetz« (Vers 4) zugrunde liegt, dem nicht entflohen werden kann. Goethe selbst erklärt den Dämon zur »unmittelbar ausgesprochene[n], begränzte[n] Individualität der Person«, zu dem also, was die Menschen voneinander unterscheidet und das nicht zerteilt werden kann.[6]

Im Anschluss daran wirkt die zweite Kraft, Tyche, das Zufällige: »ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt« (Vers 10). Es wird deutlich, dass der Mensch nicht allein ist, sondern ein geselliges Wesen, das von seiner Umwelt spielerisch hin- und hergeworfen wird. »Besonders auf die Jugend«[7] wirke die Kraft des Zufalls, schreibt Goethe: Damit wird die Begrenzung durch den Dämon ein wenig relativiert. Gleichzeitig entsteht eine Sehnsucht nach etwas Neuem, ein Warten auf eine »Flamme« (Vers 16) – die dann plötzlich erscheint:

Eros, die Liebe, »stürzt vom Himmel nieder« (Vers 17) und ist die dritte und zentrale Kraft des Gedichts. Hier treffen die beiden bisher dargestellten Gegensätze aufeinander. Einerseits wirkt sehr stark das eigene Wollen, die egoistische Kraft des Dämon, andererseits gibt es ablenkend Fremdartiges. Ebenso wie Tyche ist die Liebe etwas, das von außen auf den Menschen trifft (sogar »stürzt«) und sprunghaft und unverständlich ist (»scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder«, Vers 7). Wie in den beiden Schlussversen zu lesen ist, gibt es aber eine Lösung dieser Orientierungslosigkeit, einen Gegenvorschlag zum »Verschweben im Allgemeinen«: »Doch widmet sich das Edelste dem Einen« (Vers 24). Die Verbindung mit einer anderen Person ist es schließlich, die auch die Verbindung der beiden gegensätzlichen Kräfte Dämon und Tyche möglich macht. So »bringt die Eros-Strophe den Antagonismus von Begrenztheit und Grenzüberschreitung, der die Konstellation der beiden ersten und der beiden letzten Strophen bestimmt, zum Ausgleich. Allein in der Liebe […] gelingt die harmonische Vereinigung der gegenläufigen Tendenzen.«[8] Diese Strophe steht also in mehrfacher Hinsicht im Zentrum des Gedichts, bildet sie doch gleichzeitig dessen Mitte und fungiert außerdem als Vermittlerin zwischen den verschiedenen gegensätzlichen Kräften.

Dass diese Verbindung jedoch nicht endgültig ist, zeigt die folgende Kraft, Ananke, die Nötigung. »Wieder« (Vers 25) wirken begrenzende Zwänge (»Bedingung und Gesetz«, Vers 26) auf den Menschen. Damit beginnt eine Analogie der beiden letzten Strophen zu den ersten beiden des Gedichts: Tendenzen und Motive werden aufgegriffen und weitergeführt. Nachdem die Kräfte Dämon und Tyche einen Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit eröffnet haben, der dann durch die Liebe aufgelöst wurde, wird dieser Widerspruch zwischen Nötigung und Hoffnung erneut gebildet und verstärkt. Im Gegensatz zu der schon vor der Geburt angelegten Form der Individualität, die sich durch den Dämon ausdrückt, ist die Nötigung eine von außen auf den Menschen einwirkende Kraft: ein Wille, zu dem man gewissermaßen gezwungen wird, ein »hartes Muß« (Vers 30), dem man sich unterordnet. Goethe selbst erläutert diese Strophe nur kurz, jeder kenne diese Zwänge und das Gefühl, der Gegenwart ausgeliefert zu sein.[9]

Um einiges optimistischer mutet die letzte Strophe an. Sie gilt der Hoffnung, einer auf die vorherige Eingrenzung reagierende Kraft, die »entriegelt« (Vers 34), statt zu verschließen, und »beflügelt« (Vers 38), statt einzuengen. Zuletzt steht eine Befreiung aus allen Zwängen, sowohl den räumlichen (»sie schwärmt durch alle Zonen«, Vers 39) als auch den zeitlichen (»und hinter uns Äonen!«, Vers 40). Auf die strenge Stimmung der Ananke-Strophe folgt ein euphorisches Durchbrechen aller Grenzen, das in seiner Absolutheit vielleicht schon illusionär ist.[10]

Nachdem der Betrachtung der einzelnen Strophen sollen nun noch ihre chronologischen und konzeptionellen Zusammenhänge in den Fokus rücken. Einerseits wird ein zeitlicher Verlauf dargestellt, andererseits existiert auch eine zyklische Struktur, die sich durch die Anordnung der vier äußeren Strophen um die mittlere Elpis-Strophe ausdrückt. Das menschliche Leben als Zusammenwirken verschiedener Kräfte wird mithilfe zweier zeitlicher Ordnungen beschrieben: Zum einen durchläuft man fünf aufeinander folgende Phasen, gleichzeitig aber wird der ständig wirkende Widerspruch zwischen Begrenzung und Freiheit dargestellt.

Eine Chronologie der Strophen besteht insofern, als dass jede Strophe eine Lebensphase repräsentiert und insgesamt eine ›prototypische‹ Lebensgeschichte abgebildet wird. Dies wird einerseits im Gedicht selbst deutlich (durch direkte Bezüge zu Lebensstationen wie der Geburt, Vers 1, und auch durch Verweise auf einen zeitlichen Verlauf, Verse 25 und 31). Außerdem zieht Goethe in seinem Kommentar eine Verbindung der einzelnen Strophen zu verschiedenen Lebensphasen.[11] Diese Zuordnung ist folgendermaßen: Dämon steht die Geburt und die Weiterentwicklung angeborener Eigenschaften, Tyche für die unbeständige Jugend, Eros für die Lebenswende, Ananke für die sich den Anforderungen der Gesellschaft stellende Arbeit und Elpis für das Alter.[12]

Gleichzeitig ist eine simultane Dialektik am Werk: Beschrieben wird eher ein Zustand, als dass ein Geschehen erzählt wird. Die Kräfte hängen zusammen und wirken im Zusammenspiel – dies wird vor allem durch ihre zyklische Anordnung klar. Es gibt begrenzende Kräfte (Dämon, Ananke), denen befreiende (Tyche, Elpis) gegenübergestellt werden. Im Zentrum steht Eros, die Liebe, die die gegensätzlichen Tendenzen zu verbinden versucht. Im zweiten Teil des Gedichts wiederholen sich die Motive; die Widersprüche werden nicht endgültig vereinigt oder aufgehoben, sondern sind ständig wirksam. Dieses Zusammenspiel bestimmt das Gedicht[13] und wird darüber hinaus auch als Grundthema von Goethes Werk gesehen.[14]

Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage, ob es sich hier überhaupt um ein einzelnes Gedicht und nicht viel mehr einen Gedichtzyklus handelt, zu betrachten. Die einzelnen Strophen haben spezielle Überschriften und sehr verschiedene Charaktere; somit könnten also die Urworte als Zyklus bezeichnet werden. Doch die Strophen hängen inhaltlich zusammen, ihre Anordnung hat eine ganz besondere Wirkung – gerade die oben genannte zyklische Komposition kommt nur unter Betrachtung aller Strophen zum Ausdruck. Darin unterscheidet sich das Werk auch von Zyklen wie den Römischen Elegien oder dem West-östlichen Diwan, die ungefähr zeitgleich mit den Urworten entstanden sind. Somit ist es wohl treffend, die Urworte. Orphisch als ein einzelnes Gedicht zu bezeichnen.

Was das Orpheus-Motiv betrifft, bedient Goethe sich offensichtlich nicht des Mythos von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Orpheus tritt weder auf noch wird seine Geschichte erzählt. Vielmehr wird eine Eigenschaft der mythischen Figur aufgegriffen, die in musikalischen Orpheus-Bearbeitungen nur selten zum Tragen kommt: nämlich die des mythischen Autors, des großen Philosophen, der tief bedeutsame Gedichte verfasst. Orpheus ist nicht nur ein sagenumwobener Sänger, sondern steht seit der Antike auch für »die Einheit von religiöser und poetischer Inspiriertheit, die Erschaffung der Welt durch den Eros und ihre Verzauberung durch Musik und Poesie«.[15] Das Orphische ist also weniger an eine Figur als an eine Art Gattungsbezeichnung gebunden – in ihrem Ton, ihrer Form und in ihrem Thema sind Goethes Worte »orphisch«.[16]

Goethe schrieb einleitend über sein Gedicht:

»Was nun von den älteren und neueren orphischen Lehren überliefert worden, hat man hier zusammendrängen, poetisch […] vorzutragen gesucht.«[17]

Verschiedene antike, mythische Motive aufgreifend, formuliert er eine Weisheitslehre, die das menschliche Leben im Spannungsfeld gegensätzlicher Kräfte beschreibt und sich so einen ganz eigenen Platz in der Reihe der Orpheus-Bearbeitungen in den verschiedenen Künsten verschafft.

Johann Wolfgang von Goethe: »Urworte. Orphisch« (1817)[18]

ΔΑΙΜΩΝ, Dämon

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,

Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,

Bist alsobald und fort und fort gediehen

Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.

So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen,

So sagten schon Sibyllen, so Propheten;

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.ΤΥΧΗ, Das Zufällige

Die strenge Grenze doch umgeht gefällig

Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt;

Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig,

Und handelst wohl so, wie ein andrer handelt:

Im Leben ist’s bald hin-, bald wiederfällig,

Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt.

Schon hat sich still der Jahre Kreis gezündet,

Die Lampe harrt der Flamme, die entzündet.ΕΡΩΣ, Liebe

Die bleibt nicht aus! – Er stürzt vom Himmel nieder,

Wohin er sich aus alter Öde schwang,

Er schwebt heran auf luftigem Gefieder

Und Stirn und Brust den Frühlingstag entlang,

Scheint jetzt zu fliehn, vom Fliehen kehrt er wieder,

Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang.

Gar manches Herz verschwebt im Allgemeinen,

Doch widmet sich das edelste dem EinenΑΝΑΓΚΗ, Nötigung

Da ist’s denn wieder wie die Sterne wollten:

Bedingung und Gesetz und aller Wille

Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,

Und vor dem Willen schweigt die Willkür stille;

Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,

Dem harten Muß bequemt sich Will’ und Grille.

So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren

Nur enger dran als wir am Anfang waren.ΕΛΠΙΣ, Hoffnung

Doch solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer

Höchst widerwärt’ge Pforte wird entriegelt,

Sie stehe nur mit alter Felsendauer!

Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:

Aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer

Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie beflügelt,

Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen;

Ein Flügelschlag – und hinter uns Äonen!

Quellen und Literatur

Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 2: Gedichte 1800–1832, hrsg. von Karl Eibl, Frankfurt am Main 1988.

Ders.: Ueber Kunst und Alterthum, Bd. 2/3, Stuttgart 1820, S. 66–78.

Cornelius Ludwig, Orphische Dichtung, in: Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen, hrsg. von Dieter Burdorf u. a., 3. Aufl., Stuttgart 2007, S. 599.

Gerhart Schmidt, Goethes »Urworte. Orphisch«, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 11/1, 1957, S. 37–53.

Jochen Schmidt, Goethes Altersgedicht »Urworte. Orphisch«. Grenzerfahrung und Entgrenzung, Vortrag vom 26. November 2005, Heidelberg 2006.

Inge Wild, Urworte. Orphisch, in: Metzler Goethe Lexikon, hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd Lutz und Inge Wild, Stuttgart 1999, S. 506.

Anmerkungen

[1] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.

[2] Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 5.

[3] Georg Zoëgas Abhandlungen, hrsg. von Friedrich Gottlieb Welcker, erschienen 1817 in Göttingen; vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 8.

[4] Vgl. ebd., S. 9.

[5] Vgl. ebd., S. 17.

[6] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum; zit. nach Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 36.

[7] Ebd. S. 37.

[8] Ebd., S. 22.

[9] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 39.

[10] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 26.

[11] Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 37.

[12] Vgl. Karl Otto Conrady, Gott und Natur. Weltanschauliche Gedichte, in: Goethe, Leben und Werk, Düsseldorf 2006, S. 915.

[13] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 15.

[14] Inge Wild, Urworte. Orphisch, S. 506.

[15] Ebd.

[16] Vgl. Jochen Schmidt, Grenzerfahrung und Entgrenzung, S. 9.

[17] Johann Wolfgang von Goethe, Ueber Kunst und Alterthum, S. 35.

[18] Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 501f.

Oskar Kokoschka und Ernst Krenek: Orpheus und Eurydike

Leonhard Summerer

Oskar Kokoschka und Ernst Krenek – Orpheus und Eurydike

Heute kennt man Oskar Kokoschka vor allem als Maler. Viele seiner anderen Werke – insbesondere seine literarischen – sind hingegen fast in Vergessenheit geraten, so auch sein Drama Orpheus und Eurydike, das er 1918 vollendete. Dessen Entstehung ist eng mit Kokoschkas ehemaliger Geliebter Alma Mahler verknüpft, mit der er von 1912 bis 1914 liiert war. Nach der Trennung zog er als Soldat freiwillig in den Ersten Weltkrieg und wurde schwer verwundet. Während seiner Rekonvaleszenz – quasi im Delirium – begann er 1915 mit der Arbeit an Orpheus und Eurydike und verarbeitete damit sowohl seine Kriegserlebnisse als auch die Trennung von Alma Mahler.[1]

Wieso aber schrieb der gelernte Maler Kokoschka überhaupt? Ernst Krenek gab folgende Antwort:

»Er ist Maler, und als solcher berühmt und groß geworden […] Aber er ist nicht Maler von Beruf, im ausschließlichen Sinne des Handwerks. Er ist ein künstlerischer Mensch mit visueller Hauptbetonung. Sein Beruf ist nicht, mit dem Pinsel Leinwand zu bemalen, sondern die Welt mit dem Auge zu erleben und zu gestalten. Einmal wird es ein Bild, einmal ein Drama und ein anderes Mal gelebtes Leben. […] Ich kann mir gut vorstellen, daß er etwa überhaupt aufhört zu malen, ganz etwas anderes treibt und eigentlich gar nicht richtig merkt, daß er seinen Schwerpunkt verschoben hat.«[2]

In Orpheus und Eurydike beschäftigte sich Kokoschka mit dem Orpheus-Mythos, indem er ihn psychoanalytisch, expressionistisch und autobiografisch interpretierte und neu erzählte.[3] Indem er den Mythos um Orpheus mit dem um Amor und Psyche verknüpfte, erzeugte er zwei parallele Handlungsstränge.[4] Zu Beginn der Handlung sind Orpheus und Eurydike noch glücklich vereint, ein bevorstehendes Unglück deutet sich allerdings schon an. Drei Furien locken Psyche, die Eurydikes Tür bewacht, fort, um Eurydike für sieben Jahre zu Hades in die Unterwelt zu holen. Eurydike wehrt sich, ist andererseits aber auch versucht zu gehen. Schließlich verlässt sie Orpheus. Erst drei Jahre später macht er sich auf, sie zurückzuholen. Eurydike hat ihn da jedoch schon vergessen. Hades’ Bedingung für ihre Rückkehr lautet:

»Wenn Du nicht die Augen wendest,

nicht sie ängstigst mit Vergang’nem,

kehrt zurück Bewußtsein, das Eurydike entwichen!«[5]

Das Zurückblicken, im klassischen Mythos als Umsehen verstanden, wird hier zum Rückblick auf die Vergangenheit umgedeutet.[6] Die Rückkehr ist von Orpheus’ Misstrauen bezüglich Eurydikes Aktivitäten in der Unterwelt geprägt. Während der Fahrt auf einem Schiff kann er sich nicht mehr beherrschen und befragt Eurydike nach ihrer Vergangenheit. Sie bekennt, Hades’ Geliebte gewesen und von ihm schwanger zu sein. Von Orpheus’ Umblicken verletzt, entschließt sie sich, in die Unterwelt zurückzukehren.

Jahre später, in einem Niemandsland zwischen Leben und Tod, ereignen sich Gewaltszenen und bacchantische Tänze. Mittendrin ist der inzwischen ›verrückte‹ Orpheus, der bald darauf ermordet wird. Sein Geist trifft auf den Eurydikes; in einem letzten Gespräch können beide sich nicht vergeben. Als letzten Ausweg tötet Eurydike Orpheus nochmals. Psyche hat indessen ihre Schuld gegenüber Eurydike und Amor gebüßt und ist wieder mit Amor vereint. Beide segeln Richtung Sonnenaufgang.

Kokoschkas Drama greift Motive des Orpheus-Mythos auf und interpretiert sie auf eigene Art und Weise. Anders als in vielen anderen Fassungen ist die Liebe von Orpheus und Eurydike nicht gefestigt, nicht idealtypisch, sondern eine im modernen Sinne ›realistisch‹ dargestellte Liebe mit allen Höhen und Tiefen. Orpheus und Eurydike lieben sich innig, es gibt aber auch Zweifel und schwankende Gefühle, die sich zu einer »Hassliebe«[7] entwickeln. Krenek beschreibt diese Dynamik folgendermaßen:

»In dieser Szene [vor dem Besteigen des Schiffs] wird besonders deutlich, was mir Kokoschka einmal sagte, daß nämlich in den beiden Hauptakteuren des Dramas ein ständiger Widerstreit von positiven und negativen Lebenskräften herrsche, die in ihrer Intensitätssumme wohl konstant sind, sich aber nie die Waage halten. Sobald der eine von beiden hoffnungsvoll und lebensbejahend dem anderen entgegenkommt, wicht der andere zurück, und umgekehrt. Darin liegt auch das tief Erschütternde und im neuen Sinn Tragische des Schicksals dieser zwei Menschen, die einander unbedingt zugehören und einander tief und wahrhaft lieben und trotz der aufreibendsten Anstrengungen nie zueinanderkommen, ohne daß eine Schuld im moralisch-ethischen Sinne aufzuweisen wäre.«[8]

Nur die Götter Amor und Psyche verbindet eine »reine Liebe«.[9] Der Hauptgrund für die problematische Liebesbeziehung von Orpheus und Eurydike ist die Neugierde. Sie tritt bei Orpheus als Misstrauen gegen Eurydike auf; er ist zu neugierig, um die Geschehnisse in der Unterwelt auf sich beruhen zu lassen. Sein Misstrauen kommt aber nicht von ungefähr, denn auch Eurydike ist neugierig; bei ihr tritt Neugierde als Wunsch nach Veränderung auf, als Sehnen nach dem Unbekannten, als Versuchung.[10] Das Motiv ›Leben und Tod‹ taucht auch bei Kokoschka auf: Eurydike stirbt zu Beginn aus Neugierde; nach ihrer Rettung bringt Orpheus sie um, weil sie zurück in die Unterwelt möchte. Zum Ende hin provoziert Orpheus seinen eigenen Tod, der so quasi zum Suizid wird, und wird schließlich nochmals von Eurydike getötet, weil beide keine Ruhe finden. Beide Hauptpersonen sterben also mehrere Tode aus verschiedenen Gründen – Neugierde, Wahn und Erlösung.

Wie kann man Kokoschkas Fassung des Mythos interpretieren? Neben einer autobiografischen Lesart bieten sich zwei weitere Deutungen an, eine expressionistische und eine psychoanalytische.[11] Das Drama entstand in der Blütezeit des Expressionismus; Kokoschka wird dieser Strömung sowohl als Maler als auch als Schriftsteller zugeordnet.[12] Im Drama werden ›expressionistische‹ Themen wie Liebe, Hass und Wahnsinn verarbeitet. Kernelement des Expressionismus ist, eigene Erlebnisse und Gefühle auszudrücken. Kokoschka geht dabei so weit,

»daß er ganze Sätze, die im wirklichen Leben gesprochen wurden, in sein Drama herüber nimmt, weil ihm nicht die künstlerische Vorstellung, sondern die unmittelbare Lebendigkeit in diesem Augenblick die Hauptsache ist. So ergibt das Gesamtbild des Werkes ein verwirrendes Nebeneinander von lyrischer Zartheit, grandioser Dramatik, scheinbarer Banalität, von beinahe unverständlich Persönlichem«.[13]

Kokoschkas Orpheus und Eurydike lässt sich aber auch psychoanalytisch interpretieren: als »psychologische Innenschau«,[14] bei der die Geschehnisse von unterbewussten Handlungen motiviert sind. Sie tauchen sowohl bei Eurydike (Verlangen, Versuchung, unterbewusste Erkenntnisse) als auch bei Orpheus (Neugierde, Misstrauen) auf. Wie bereits angedeutet, hat Kokoschka persönliche Erlebnisse verarbeitet; das Drama lässt sich autobiografisch interpretieren. Da sind seine Kriegserlebnisse, seine Verwundung, seine Nahtoderfahrung und seine Zeit im Delirium, die sich vor allem in Orpheus’ Existenz zwischen Leben und Tod während des dritten Aktes niederschlagen. Andererseits spiegelt sich die Trennung von Alma Mahler deutlich wider. Nach einer schlüssigen allegorischen Deutung[15] steht Orpheus hierbei für Kokoschka, Eurydike für Alma Mahler, Psyche für Kreneks zwischenzeitige Frau Anna Mahler und Hades für den übermächtigen Gustav Mahler. Kokoschka liebt Alma und verliert sie, weil sie sich nicht binden will und sich nach Veränderung sehnt. Er ist übertrieben anhänglich, fast obsessiv besitzergreifend, wodurch sie sich von ihm eingeengt fühlt.

Viele dieser Motive finden sich im Drama wieder. Ein für die Handlung bedeutsamer goldener Ring, der Orpheus und Eurydike zuerst vereint und schließlich trennt, trägt die Inschrift

ALLOS MAKAR

Das ist ein (etwas ungenaues) Anagramm von »Oskar« und »Alma« – ein weiterer Aspekt, der die autobiografische Interpretation stärkt.[16]

Insgesamt gesehen interpretiert Kokoschka den Mythos als doppelte Liebesgeschichte. Dabei ist die Liebe zwischen Orpheus und Eurydike von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil beide keine Entwicklung vollziehen und die anfangs kleinen Probleme am Schluss dieselben Probleme in groß sind. Beide verbindet keine ideale Liebe, sondern – wie sich im Laufe des Dramas herausstellt – eine Hassliebe. Die wahre, ideale Liebe bleibt den mystischen Figuren Amor und Psyche vorbehalten und wird so zum mythologischen Topos.[17]

Nach der Uraufführung von Orpheus und Eurydike im Jahre 1921 als Schauspiel ohne Musik machte sich der Autor auf die Suche nach einem Komponisten. 1922 wurde er in dem damals 22jährigen Ernst Krenek fündig. Dieser schloss die gleichnamige Oper im Jahre 1923 ab, ein Jahr vor seiner Heirat mit Anna Mahler. Die Uraufführung folgte allerdings erst 1926 in Kassel. Krenek selbst schrieb in seiner Autobiographie:

»Die Musik, mit der ich dieses Opus ausstattete, gehört zweifellos zu den bedeutendsten Werken, die ich je komponiert habe.«[18]

Trotzdem blieb der Oper der Erfolg verwehrt, woran auch Kreneks ein Jahr später uraufgeführte Jazz-Oper Jonny spielt auf mit ihrem überwältigendem Erfolg Schuld trug.[19] – Wie verarbeitet Krenek Kokoschkas Drama? Laut Krenek sei das ganze Stück ohne Musik undenkbar,[20] andererseits könne es sein, dass die Musik die ohnehin schwer zu verstehende Sprache noch schwerer verstehbar mache. Deswegen solle ihre Aufgabe sein, Sprache und Handlung gefühlsmäßig zu unterstützen, sie (im Wortsinne) selbstverständlich zu machen und dramatisch wichtige Situationen zu unterstreichen.[21] In diesem Sinne folgt Krenek Richard Wagners Konzeption der Rolle der Musik im Musikdrama.[22] Die Oper ist szenisch komponiert und durch wiederkehrende Motive verbunden. Sie sind aber keine Leitmotive im Sinne Wagners, da sie mehr architektonische als Ausdrucks-Bedeutung haben;[23] so taucht beispielsweise ein aus den Töne d, e und a geschichteter Klang an vielen entscheidenden Stellen (u. a. als erster und letzter Klang der Oper) auf. Die Oper ist in einem eklektischen Personalstil geschrieben, geprägt von Folgen des Expressionismus und der Frühzeit der ›Neuen Sachlichkeit‹, der Harmonik Claude Debussys und Gustav Mahlers sowie atonalen Passagen.[24] Krenek selbst hielt Klassifikationsversuche weder für möglich noch für sinnvoll.[25]

Kokoschkas Drama eröffnete eine neue Sichtweise auf den Orpheus-Stoff, indem es die Beziehung zwischen Orpheus und Eurydike näher betrachtet und ihre Motivationen aufdeckt. Krenek schafft es, diese Feinheiten musikalisch differenziert umzusetzen und so den Text besser verständlich zu machen. Gleichzeitig verliert sich die Oper nicht in Details, sondern spannt einen großen dramaturgischen Bogen über das Stück. Unter diesen Gesichtspunkten scheint es nicht nur verwunderlich, sondern auch bedauerlich, dass beide Werke in Vergessenheit geraten sind.

Quellen und Literatur

Christian Baier, Der ausweglose Mythos. Zu Kreneks »Orpheus und Eruydike«, in: Neue Zeitschrift für Musik 170, 2003, S. 20f.

Oskar Kokoschka, Schriften 1907–1955, hrsg. von Hans Maria Wingler, München 1956.

Ernst Krenek, Im Atem der Zeit. Erinnerungen an die Moderne, Hamburg 1998.

Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, in: Ernst Krenek Studien 1, 2005.

Anmerkungen

[1] Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 54 und S. 57.

[2] Ebd., S. 132.

[3] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 20.

[4] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 615f.

[5] Oskar Kokoschka, Schriften 1907–1955, S. 257.

[6] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 72f.

[7] Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.

[8] Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 135f.

[9] Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.

[10] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 82.

[11] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 386.

[12] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 109.

[13] Ebd., S. 132 f.

[14] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 20.

[15] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 57.

[16] Vgl. Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 386f.

[17] Vgl. Christian Baier, Der ausweglose Mythos, S. 21.

[18] Ernst Krenek, Im Atem der Zeit, S. 387f.

[19] Vgl. Jürg Stenzl, Ernst Krenek, Oskar Kokoschka und die Geschichte von Orpheus und Eurydike, S. 14.

[20] Vgl. ebd., S. 139.

[21] Vgl. ebd., S. 139f.

[22] Vgl. ebd., S. 18.

[23] Vgl. ebd., S. 143f.

[24] Ebd., S. 18.

[25] Vgl. ebd., S. 144.

Philip Glass: Orphée (nach Jean Cocteau)

Charlotte Tauber

Französischer Surrealismus trifft amerikanischen Minimalismus – Philip Glass’ Orphée

Was haben der 1963 verstorbene französische Surrealist Jean Cocteau und der 1937 in Baltimore geborene Mitbegründer der Minimal Music Philip Glass gemeinsam?

Glass kam früh mit Cocteaus Werken in Berührung, so auch mit dessen legendärer Verfilmung des Orpheus-Mythos von 1949/50. Im Alter von 15 Jahren sah Glass diesen Orphée, verstand aber laut eigener Aussage nichts – »Cocteau gibt einem nicht alle Antworten«, so Glass. Ein Umstand, der auf Seiten des Regisseurs und Autors auf Absicht beruhte: Teil der rätselhaften Werke Cocteaus war immer das Nicht-Verstehen, das Wundern. Der Drang, alles begreifen zu müssen, widerstrebte ihm. Cocteau meinte dazu:

»Es gibt keine schlüssige Handlung. Ich werde die Wirklichkeit von Orten, Personen, Gebärden, Worten und die der Musik benutzen, um der Abstraktion, die der Gedanke vornimmt, eine Hülle zu geben.«

Sein Film sei ohne Anfang und ohne Ende. Dennoch – ein Großteil von Glass’ Verwirrung mag seinem jugendlichen Alter zuzuschreiben sein. Später schrieb er dazu:

»Das Interessante an Cocteaus Film ist, dass er eine ganz spezifische Orpheus-Version schuf, die in Paris spielt. Der Film ist auch teilweise autobiographisch. Er geht über sein Leben als Künstler. […] Aber eigentlich geht es in dem Film um ihn selbst und auch um seine Beziehungen zu den anderen Künstlern. […] Vor 30 Jahren war meine Situation noch ganz anders. Ich denke, dies ist ein Projekt, das man erst in einem gewissen Alter in Angriff nehmen kann. Heute, mit 55, glaube ich, Orphée schreiben zu können, mit 30 hätte ich es sicherlich noch nicht gekonnt.«

Glass’ Faszination ging so weit, dass er nach Orphée (1993) zwei weitere Cocteau-Filme als Opernvorlage nutzte: den Märchenfilm La Belle et la Bête (1994) sowie Les Enfants terribles (1995/96). Von diesen drei Cocteau-Opern stellt Orphée die klassischste dar; die Oper La Belle et la Bête läuft parallel und komplett synchronisiert zur Filmvorführung ab, die Tanzoper Les Enfants terribles wird nur von drei Klavieren begleitet.

Als Libretto der Kammeroper Orphée in zwei Akten nutzte Glass beinahe unverändert Cocteaus französisches Drehbuch. Kleinere Anpassungen nahm er nur vor, wenn er aufgrund der eingeschränkteren Möglichkeiten der Opernbühne gegenüber dem Film dazu gezwungen war. Musikalisch schuf Glass einen repetitiven, tonalen Klangteppich der Instrumente, über dem sich die Solisten frei und harmonisch unabhängig bewegen. Aufgrund der großen Textmenge ließ er die Sänger größtenteils auf einem Ton rezitieren. Der Bariton Matthew Worth, der in einer Pittsburgher Inszenierung die Titelrolle sang, beschreibt Glass als »farb-fixiert«, speziell das Orchester betreffend:

»The term minimalism minimizes who [Glass] is as a composer. Other composers are more vocal-line-centric. Glass is color-centric, especially in the orchestral part.«

Cocteau weicht in seinem Orphée und in dem 1925 vorausgegangenen, gleichnamigen Theaterstück wesentlich vom antiken Mythos ab. Orphée ist kein Musiker, sondern Inspiration suchender Dichter; Euridice wird nicht von einer Schlange gebissen, sondern von der eifersüchtigen Todesprinzessin in die Unterwelt geführt, damit die Prinzessin Orphée ganz für sich hat; Orphée geht eigentlich nicht für Euridice in die Unterwelt, sondern mehr, um diese faszinierende Todesprinzessin wiederzusehen. Das Gericht der Unterwelt, das sich erschreckend irdisch gibt, bestimmt Orphées und Euridices Rückkehr auf die Erde – nicht ohne vorherige Liebesschwüre zwischen der Todesprinzessin und Orphée. Das berühmte Blickverbot wird ins Absurde verschärft: Es wird Orphée für immer verboten, Euridice anzusehen – eine deutliche Einschränkung des Ehelebens. Orphée wendet sich aber auch ohne die Prinzessin immer weiter von Euridice ab. Der Film lässt die verzweifelte Euridice den tödlichen Blick erzwingen, in der Oper wendet Orphée sich um, um dem Elend ein Ende zu setzen. So oder so stirbt Euridice ein zweites Mal und verschwindet. Orphée wird kurz darauf in einer Auseinandersetzung mit einer wütende Menschenmenge, den Bacchantinnen, erschossen. Eine leidenschaftliche Vereinigung mit der Prinzessin in der Unterwelt währt nur kurz, denn diese lässt ihren Diener Heurtebise Orphée zurück auf die Erde führen. Die Zeit ist zurückgedreht, das Schicksal ausgetrickst. Völlig unvermittelt sind Orphée und Euridice ohne jegliche Erinnerung an das Geschehene glücklich vereint in ihrem Schlafzimmer und freuen sich auf ihr gemeinsames Kind. Die Prinzessin und ihr Diener werden in der Unterwelt abgeführt und sehen einem ungewissen Schicksal entgegen.

Eine verwirrende Handlung, doch wie Cocteau schon über den dritten Teil seiner Orpheus-Trilogie (aus Le Sang d’un poète, Orphée und Le Testament d’Orphée) sagte: Es ist »ein Film für Unschuldige, die nicht vom Laster des Begreifens um jeden Preis befallen sind…« Cocteaus und damit auch Glass’ Orphée ist egoistisch, verwöhnt, sprunghaft, ungeduldig und alles andere als ein Held. Orphée ist ein imperfekter Mensch mit wenig Disziplin und schlechtem Urteilsvermögen. Das alte Verbot des Umschauens wird symbolisch weitergedeutet im Sinne von nicht versteifen auf Ruhm, Ehre und Karriere und darüber das heimische Glück vergessen. Die Trennlinie zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Leben und Tod, wird aufgehoben: »Der Tod eines Dichters muss sich opfern, um ihn unsterblich zu machen«, sagt die Prinzessin. Laut Cocteau muss ein Dichter viele Arten von »Tod« erleiden, um durch seine Kunst unsterblich zu werden.

Ein musikalisches Zitat, das schon Cocteau und sein Komponist Georges Auric verwendeten, nimmt auch Glass auf. Cocteau setzt an zahlreichen Stellen im Film die Flötenmelodie des »Reigens seliger Geister« aus Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Sie taucht sowohl in Szenen mit der Prinzessin als auch in Szenen mit Euridice auf. Glass verwendet in einem Zwischenspiel, in dem die Todesprinzessin in Orphées Zimmer kommt, um ihn beim Schlafen zu beobachten, ein Thema, das deutlich an Glucks Melodie erinnert und die gleichen charakteristischen Verzierungen enthält. In der bekannten Klaviersuite, die Peter Barnes im Jahr 2000 aus der Oper geschaffen hat, heißt diese Szene Orphée’s Bedroom.

Glass’ Oper, die Cocteaus Libretto von 1949 mit der ›minimalistischen‹ Klangsprache des amerikanischen Komponisten verbindet, wurde von Kritik und Publikum unterschiedlich aufgenommen. Von »beguiling, delicate« (Andrew Clements in Opera am 1. August 2005), »comes close to the perfect marriage of music and drama« (Jon L. Lehman in Patriot Ledger am 1. Januar 2001) bis hin zu »Dudeldu-Ostinato« (Manuel Brug in der Süddeutschen Zeitung vom 6. August 1993) und »such a bore« (Peter G. Davis in New York Magazine vom 7. Juni 1993) waren in der Presse nahezu alle Meinungen vertreten. In jedem Fall zieht Glass mit seiner Verbindung von populärer Musik und klassischen Genres ein jüngeres Publikum an. Orphée taucht bis heute hier und da auf einem Spielplan auf, in Deutschland zuletzt in München 2012.

Die Beschäftigung mit dem Orpheus-Mythos bleibt eine Faszination für Komponisten aller Generationen – jüngst vertonte ihn Anaïs Mitchell 2010 mit Hadestown. Glass wurde mitunter vorgeworfen, sich gleich an zwei unsterblichen Klassikern ›vergangen‹ zu haben: dem Orpheus-Mythos und dem legendären Cocteau-Film. Und doch treffen sich die beiden Künstler in ihrem Wunsch, durch Verwirrung und Abstraktion das Wesentliche sichtbar zu machen. Unter den vielen offenen Fragen bleibt insbesondere die nach dem Schluss. Kann man Orphées ›Rückführung‹ als Happy End bezeichnen? Ist er nicht lediglich im Unwissen glücklich mit Euridice? Oder nur, weil er durch die Aufopferung des Todes bereits dichterische Unsterblichkeit erlangt hat? Eines steht fest: Cocteaus Wunsch nach Rätseln, die dem Publikum bleiben sollen, wird erfüllt.

Literatur

Christian Baier, Poesie des Verlierens. Zum Orpheus-Komplex, in: Neue Zeitschrift für Musik 2003, Nr. 5, S. 14–19.

Peter G. Davis, Orpheus Dissenting, in: New York Magazine, 7. Juni 1993, S. 57.

Reinhard Oehlschlägel, Wandlungen der Avantgarde. Amerikanische Ansätze, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 4, 1975–2000, hrsg. von Helga de la Motte-Haber, Laaber 2000, S. 31f.

Philip Glass. Orphée – The Making of an Opera, hrsg. von Karen Kopp u. a., Düsseldorf 1993.

Volker Straebel, Philip Glass, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. Auflage, hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 7, Kassel u. a. 2002, Sp. 1052–1057.

Study Guide Season 2011/2012. Orphée by Philip Glass, hrsg. von der Virginia Opera.

Anthony Tommasini, Nipping down to hell with Philip Glass, in: The New York Times, 29. Juli 2010.

Georg Philipp Telemann: Die wunderbare Beständigkeit der Liebe, oder Orpheus

Yvonne Rohling

Georg Philipp Telemann: Die wunderbare Beständigkeit der Liebe, oder ORPHEUS (1726) – ein Orpheus-Suchbild

Als Georg Philipp Telemann am Beginn des 18. Jahrhunderts auf der Bildfläche der Opernkomponisten erschien, war von einer ›deutschen Oper‹ noch kaum zu sprechen. Die politische Zerrissenheit des deutschsprachigen Raums nach dem 30-jährigen Krieg stand auch in der Musik einem Nationalgedanken entgegen. Anders war das in Italien oder Frankreich: Hier kann schon früh von spezifischen musiktheatralen Gattungen wie der Opera seria, der Tragédie lyrique oder dem Ballett gesprochen werden. Insbesondere die Opera seria war auch an den deutschen Höfen willkommen; nach einem ›eigenen‹ Stil bestand gar keine Notwenigkeit oder Nachfrage. Wenn sich dennoch jemand an einem kleinen Hof der ›deutschen Oper‹ zuwandte, dann meist aus dem Grund, dass die finanziellen Mittel nicht ausreichten um sich anderes leisten zu können. Inhaltlich beherrschten dabei generell (noch) die antiken Mythen das Geschehen: Adonis, Herkules und natürlich Orpheus waren beliebte Sujets der Libretti.

Dass sich auch Telemann dieser Vielfalt bediente, zeigt zunächst die Wahl der Libretto-Vorlage: Er orientierte sich inhaltlich an der Tragédie Orphée von Michel Du Boullay (Libretto) und Louis Lully (Komponist). Der Bezug auf das Italienische und Französische in der Musik lässt sich hingegen an einem weiteren Faktor erkennen: Telemann komponierte in unterschiedlichen Stilen und Sprachen. Die Da-capo-Arie in italienischer Sprache als unantastbares Vorbild fügte er in ein sonst überwiegend deutschsprachiges Libretto ein. Auch fanden Tanz- und Instrumentalsätze nach französischen Vorbildern Einzug in die Oper. Insgesamt schrieb Telemann so neun Arien in italienischer Sprache bzw. mit italienischem Vorbild und sieben Arien im französischen Stil bzw. in französischer Sprache. Der Großteil der Oper ist jedoch in Deutsch verfasst, so dass sie zu den ersten Werken gehört, in denen Deutsch als Kunstsprache verwendet wurde.

Bereits der Beginn vereint die verschiedenen Stile: Nachdem die Einleitung am Vorbild der französischen Ouvertüre angelehnt ist, schließt sich eine Da-capo-Arie in deutscher Sprache an, gesungen von einem Hauptcharakter der Oper. Die Rede ist allerdings nicht von Orpheus: Vielmehr wird die Oper von der verwitweten thrakischen Königin Orasia eröffnet, die letztlich zum Motor der Handlung wird und in ihrer dramaturgischen Funktion an die Stelle des Schicksals tritt. Orasia wird aus Eifersucht zur Mörderin an Euridice und aus verschmähter Liebe zur Rächerin an Orpheus.

Durch die Nennung von Orpheus im Titel der Oper kommt der Rezipient jedoch nicht umhin, eine Erwartungshaltung zu entwickeln: Dem antiken Mythos folgend, stehen laut dem Titel Orpheus als Mensch und sein Leid, wenn er seine geliebte Euridice (sogar zweimal) verliert, im Mittelpunkt. Doch letztlich wagt Telemann einen Kunstgriff, der den Aspekt der Liebe auf eine andere Weise ins Zentrum rückt – auch aus diesem Grund nimmt das Werk eine Sonderstellung unter den Vertonungen des Orpheus-Stoffes ein: Die zentrale Figur ist nicht Orpheus, sondern Orasia. Anstatt den antiken Orpheus-Mythos zu wiederholen, wird ein neuer Weg eingeschlagen; durch die Konstruktion dieser Schlüsselrolle bekommt das Libretto eine andere Dimension.

Zwar werden die Grundzüge des Orpheus-Stoffes aufgegriffen – der Handlungsort Thrakien, Euridices Schlangenbiss, dass Orpheus nach seinem Scheitern zum Frauenfeind wird oder auch, dass er von den Mänaden zerrissen wird –, jedoch werden sie in einem anderen Kontext (um)gedeutet. Orasias Liebe zu Orpheus und ihre Eifersucht sind Ursprung und Ursache der Handlung. Seine Heirat mit Euridice ist ihr ein Dorn im Auge. So wird sie zur Initiatorin des Schlangenbisses, um Euridice aus dem Weg zu räumen und Orpheus für sich gewinnen zu können. Das zentrale Element der Handlung bleibt hingegen unangetastet: Orpheus steigt in die Unterwelt hinab und überzeugt Pluto, Euridice aus dem Hades gehen zu lassen. Doch auf dem Rückweg dreht er sich um und verliebt sich ein zweites Mal in Euridice, muss sie daraufhin jedoch zurücklassen. Allerdings erfährt Orpheus in der Unterwelt auch, wer hinter dem Schlangenbiss und Euridices Tod steckt.

Orasia sieht sich zu dieser Zeit am Ziel: Sie wartet am Eingang zur Unterwelt und ist bereit, Euridice ein zweites Mal zu töten. Es kommt aber, wie es kommen muss: Orpheus und Orasia treffen aufeinander, er weist sie im Wissen um ihre Tat erneut zurück. Aufgrund dieser Abweisung wandelt sich Orasias Liebe in Hass: Sie lässt Orpheus von den Bacchantinnen töten. Doch allzu schnell bereut sie ihre Tat und folgt Orpheus durch Selbstmord ins Reich der Toten. Dort wird ihr Kampf um Orpheus wahrscheinlich weitergehen: Ein glückliches Ende bleibt aus.

Letztlich offenbart sich ein Spiel der Gefühle und um die Liebe. Auffällig ist, dass von Beginn an eine Dreiecksbeziehung konstruiert ist, deren Intrigen- und Verwechslungsspiel durchaus auch an einen Buffa-Stoff erinnert. Doch Orasia ist die zentrale Figur. Vielleicht gibt Telemann diesen Hinweis schon im Titel mit der Nennung der »Beständigkeit der Liebe« bis in den Tod und darüber hinaus. Zehn Jahre nach der Hamburger Uraufführung benannte er die Oper jedoch zu Die Rachbegierige Liebe, oder ORASIA, Verwittwete Königin in Thracien um. Orpheus ist nun gänzlich aus dem Titel verschwunden; Telemann macht endgültig deutlich, wen er als Hauptcharakter erachtet hat. Das unterstreicht, dass in Telemanns Oper der antike Orpheus-Mythos lediglich die Grundlage einer weitergesponnenen Geschichte um Liebe und Eifersucht bildet.

Literatur

Peter Huth, Orpheus: Eine neue Lesart des Orpheus-Mythos, Booklet zur CD-Einspielung Orpheus (Akademie für Alte Musik, Rias-Kammerchor, René Jacobs), Harmonia mundi France, 1998.

Ders., Telemanns Orpheus – Ein Singe-Spiel? Booklet zur DVD-Aufnahme von Die wunderbare Beständigkeit der Liebe oder Orpheus, Oper in drei Akten von Georg Philipp Telemann, Zentrum für Telemann-Pflege und Forschung, Magdeburg 2010.

Richard Petzoldt, Georg Philipp Telemann. Leben und Werk, Leipzig: Deutscher Verlag für Musik 1967.

Siegbert Rampe, Georg Philipp Telemann und seine Zeit, Laaber: Laaber 2017.

Igor Stravinskij: Orpheus

Franziska Schumacher

Igor Stravinskij: Orpheus (1948)

Stravinskijs etwa 30-minütige Orpheus-Ballettmusik nach Ovids Metamorphosen entstand in den Jahren 1947/48 und wurde 1948 in New York uraufgeführt. Als Charaktere treten Orpheus, Euridice, die Furien, die Bacchantinnen, Hades und Apollo auf. Anstatt Amor (wie beispielsweise bei Gluck) erscheint in Stravinskijs Fassung ein »Todesengel«.

Die Vorgeschichte um Euridices Tod wird ausgelassen; wie bei Gluck beginnt das Ballett mit ihrem Begräbnis, einem Lento sostenuto mit Orpheus’ Klage über Euridices Tod. Anmerkungen in der Partitur beschreiben die Szenerie:

»Orpheus steht reglos mit dem Rücken zum Publikum da. Freunde schreiten an ihm vorüber und grüßen voller Mitleid.«

Begleitet von der Harfe, wird der Klagegesang in Abwärtsbewegungen einer phrygischen Skala ausgedrückt. Die Spielweise »près de la table« resultiert in einem ›trockenen‹ Klang, mit dem Stravinskij an den Klang der Kithara anspielte. Der Todesengel, dessen Auftritt von dramatischen Holz- und Blechbläsern begleitet wird, führt Orpheus in die Unterwelt.[1] Dort treten die Furien ihnen mit aufgeregten Drohgebärden entgegen. Orpheus ›kontert‹ in der Air de danse, dem Herzstück des Balletts. Es gelingt ihm, die Bewohner der Unterwelt durch die Macht der Musik zu besänftigen. In der Partitur sind für dieses Stück zwar keine Handlungsanweisungen, dafür aber musikalische Hinweise notiert – quasi rezitativisch sollen Harfe und Streicher den Gesang des Orpheus abbilden. Der ›barocke‹ Gestus wird noch greifbarer, wenn ab Takt 80 die Oboen zu einem Zwiegesang ansetzen. Hier liegt ein Vergleich mit der Arie Zerfließe, mein Herze aus Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion nahe. Beide Stücke stehen in der Tonart f-Moll, die der Tonartensymbolik aus Johann Matthesons Neu-eröffnetem Orchestre zufolge tiefe Trauer auszudrücken vermag. Die duettierenden Oboen, die Stravinskij als ›obligate Instrumente‹ von der Harfe begleiten lässt, sind bei Bach ebenso vorgegeben. Auch motivisch zitiert Stravinskij aus dieser Arie. Zugleich lässt sich aber beobachten, wie er mit dem Bekannten bricht: Während die Melodie ähnlich dem barocken Vorbild erklingt, spielt die Harfe dazu ›falsche‹ Akkorde; wenn zum Beispiel im zweiten Takt eigentlich die Dominante (C-Dur) erklingen sollte, hört man immer wieder ›Störtöne‹.

Warum stellte Stravinskij diese Verbindung zu einer Passionsvertonung her? Der Orpheus-Mythos wurde seit der Spätantike auch christlich interpretiert. Schon im frühen Christentum gab es Vergleiche zwischen König David und Orpheus: Beiden wurde zugeschrieben, durch die Macht der Musik große Dinge bewirkt zu haben, beide werden mit dem gleichen Instrument porträtiert. Thomas von Aquin und Augustinus stellten auch Verbindungen zu Christus her: Wie Orpheus besiegte er durch seinen Gang in die Unterwelt den Tod und stieg aus Liebe ins Totenreich hinab – »aus Liebe will mein Heiland sterben«, heißt es etwa in Bachs Matthäus-Passion.

Im achten Bild von Stravinskijs Ballett ist nun auch Hades tief bewegt durch Orpheus’ Musik. Die Furien eilen herbei, verbinden dem Sänger die Augen und führen Euridice zu ihm. Nun kann man im neunten Bild einen Pas de deux verfolgen; der Paartanz ist musikalisch durch kontrapunktische Stimmführungen abgebildet. Nachdem sich die Musik zu einem hoffnungsvollen C-Dur aufschwingt, nimmt Orpheus seine Augenbinde ab, worauf der ›Gesang‹ abrupt abbricht und Euridice (während einer Generalpause, seit jeher einem Todessymbol der musikalischen Rhetorik) ein zweites Mal stirbt. Diese weitere Abweichung von der Stoffvorlage mag durch die Choreographie begründet sein: Euridices erneuter Tod wird nicht dadurch hervorgerufen, dass Orpheus sich zu ihr umdreht, sondern durch das Abnehmen der Augenbinde.

Im weiteren Verlauf zeigt Stravinskij den Tod des Orpheus (Pas d’action): Er wird von den Bacchantinnen oder Mänaden in Stücke zerrissen, da er nach Euridices Tod den Frauen gänzlich entsagen wollte. Doch ist damit das Ende noch nicht erreicht: In einem Epilog erscheint Apoll und nimmt die Lyra aus den Händen des Toten. Ihr Lied wird zum Himmel erhoben, was symbolisch Orpheus’ Apotheose darstellt. Stravinskij selbst beschrieb in einem Gespräch die musikalische Umsetzung des Epilogs folgendermaßen:

»›Sehen Sie die Fuge hier‹, sagte er beispielsweise und zeigte auf den Beginn des Epilogs. ›Die beiden Hörner führen sie durch, während Trompete und Violine eine langgezogene Melodie, eine Art cantus firmus vortragen. Klingt das nicht wie eine mittelalterliche Vielle?‹ […] Hier, sehen Sie, zerschnitt ich die Fuge wie mit einer Schere. Dann fahren die Hörner mit ihrer Fuge fort, als sei nichts passiert. […] Sie können diese Harfensolo-Einschübe weglassen, die Teile der Fuge zusammenfügen und werden ein vollständiges Stück haben.«[2]

Diese Harfensoli sind Rückgriffe auf die Air de danse des Orpheus. Indem sie auch nach mehrmaliger Unterbrechung immer wieder ansetzen, erhalten sie eine unaufhaltsame Wirkung: Orpheus ist zwar tot, doch geht die Musik weiter, als ob sie nicht enden wollte. Die phrygische Abwärtsbewegung des Beginns wieder zwar aufgegriffen, schon nach wenigen Takten aber zu einer dorischen Aufwärtsbewegung umgewandelt: Die Musik steigt zum Himmel und wird vergöttlicht.

Eine Vertonung des Orpheus-Mythos durch Igor Stravinskij mag eine ›moderne‹ Inszenierung erwarten lassen. Die Uraufführung war jedoch weitgehend ›klassisch‹ inszeniert und ins Mythische abstrahiert. Die Rezension von John Martin in der New York Times fiel positiv aus; auch der Bühnen- und Kostümbildner wird gelobt:

»It is an extraordinarily beautiful work, realized in a rare theatrical synthesis. […] Though his costumes are less successful than his spare and sculptural décor, he has managed to clothe the figures in just the kind of impersonality they should have. […] Once again his feeling for materials has served him well, and he has provided a sheer white silk drop curtain that is both visually and dramatically wonderful.«

Allerdings blieb Stravinskijs Orpheus weithin unbekannt. Auch dazu äußerte schon die New York Times eine Vermutung, dass nämlich das Stück zweifellos nichts für jeden sei, aber trotzdem ein bemerkenswertes Werk, reich an Schönheit für diejenigen, die sie finden könnten.[3]

Literatur

Artikel in The New York Times vom 29. April 1948 (John Martin, Stravinsky Work in World Premiere), 16. Mai 1948 (ders., The Dance: “Orpheus”) und 17. Januar 1949 (ders., City Unit Features ‘Orpheus’ Ballet).

Wolfgang Burde, Strawinsky. Leben, Werke, Dokumente, Erweiterte Neuausgabe, Mainz u. a.: Schott 1982.

Anmerkungen

[1] In diesem kurzen Zwischenspiel verwendet Stravinskij eine Tonfolge aus zehn Tönen (b–cis–e–c–b–g–as–c–a–b) über einem b-Moll-Dreiklang.

[2] Wolfgang Burde, Strawinsky, S. ##.

[3] John Martin, Stravinsky Work in World Premiere, in: The New York Times, 29. April 1948.

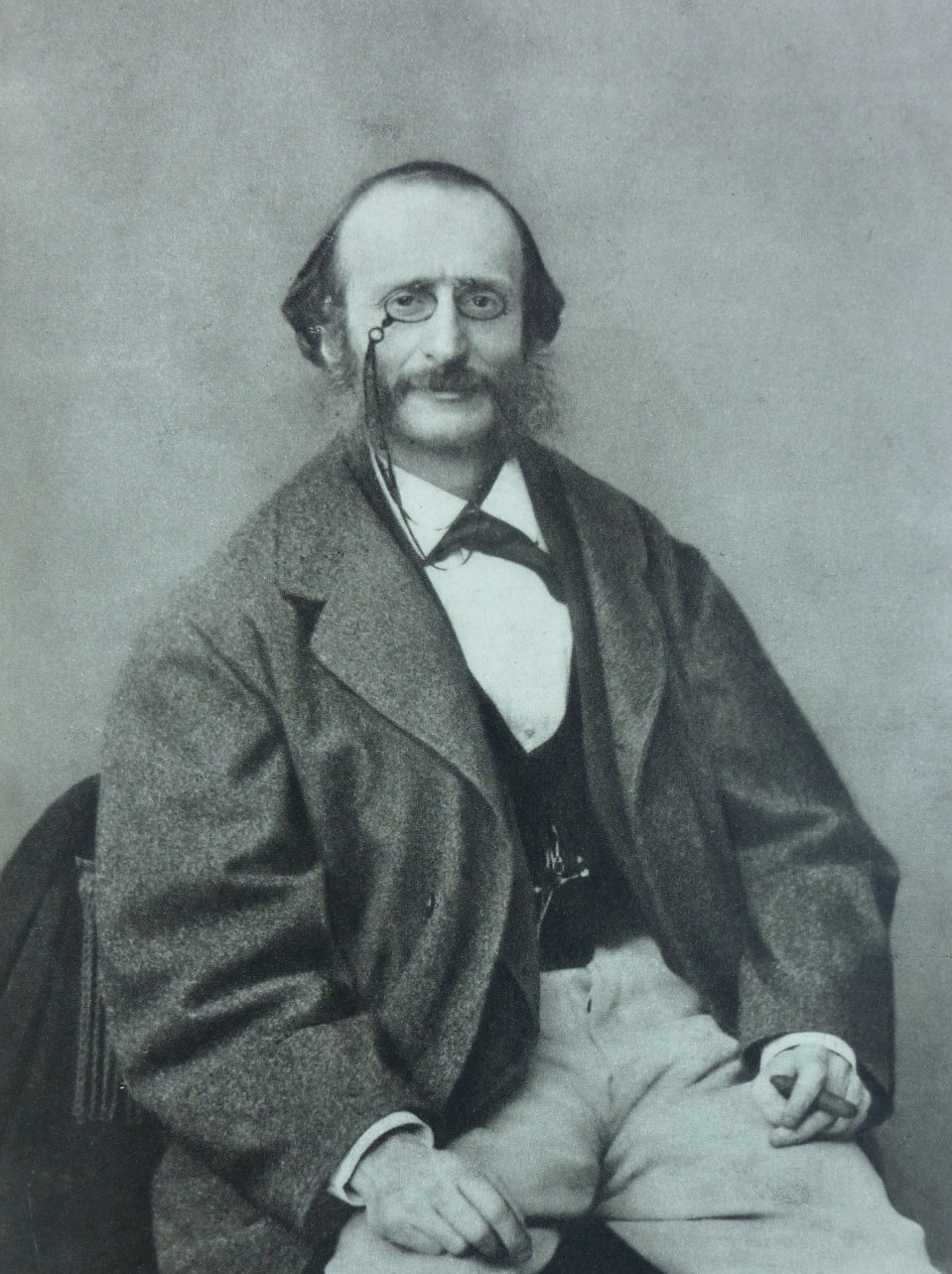

Jacques Offenbach: Orphée aux Enfers

Caroline Sanden

Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (1858) – zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik

»Orpheus, Direktor der Musikschule von Theben; Musikstunden pro Monat oder stundenweise.«

Diese Türinschrift ist das Erste, was dem Zuschauer ins Auge fällt, nachdem sich der Vorhang zu Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers (Orpheus in der Unterwelt) gehoben hat. Orpheus, dessen Musik der Sage nach selbst Götter und Steine erweichen kann, ist in Offenbachs Werk ein Musiklehrer, der mit seinem Geigenspiel seine Ehefrau zur Weißglut bringt. Seine Frau Eurydike fühlt sich durch seine Musik zugleich belästigt und vernachlässig, Orpheus dagegen findet, sie wisse sein Genie so gar nicht zu schätzen.

Die Idee zu dieser Parodie auf den bekannten antiken Mythos stellten Offenbachs Librettisten Hector Crémieux und Ludovic Halévy ihm schon im Jahre 1856 vor.[1] Zwei Jahre und eine Aufstockung des Personalbestandes von Offenbachs Theater später konnte Orphée aux Enfers in Paris schließlich uraufgeführt werden. Der Komponist wählte für sein Werk zwar vorerst die Bezeichnung »opéra-bouffon«, inzwischen wird es jedoch als »Operette« geführt – und Offenbach bezeichnete sein Werk später auch selbst so:[2] Während also Gluck 1762 mit seiner Oper über den Orpheus-Stoff eine Reform der Oper in Paris vorangetrieben hatte, begründete Offenbach mit Orpheé aux Enfers an gleicher Stelle die Gattung der Operette.[3]

Orpheus in der Unterwelt bescherte Offenbach finanziellen Erfolg und internationale Bekanntheit. Seine Mythenparodie erfuhr Nachahmungen in aller Welt; das Schlussstück, der Galop infernal, mit dem Offenbach den aus Algerien stammenden Cancan auf die Bühne brachte, ist eines seiner bekanntesten Stücke und erfreut sich bis heute großer Bekanntheit. Der Zusammenbruch des Kaiserreichs, dem Offenbach einen Teil seines Erfolges zu verdanken hatte, beendeten seine größten Triumphe allerdings. Er komponierte zwar unverdrossen weiter, erlebte den weltweiten Erfolg von Hoffmanns Erzählungen (1881) allerdings schon nicht mehr.[4]

Offenbachs Verarbeitung des Orpheus-Mythos bewegt sich zwischen Mythentravestie und Gesellschaftskritik. Travestie bezeichnet dabei mit Volker Klotz eine »verblüffende, heiter-bedenkliche Verkleidung«:[5] Man erlebt einen antiken Mythos also in völlig neuem Gewand. Vieles wird zwar verändert, um den Mythos in anderem Licht darstellen zu können, aber trotzdem bleiben grundsätzliche Entsprechungen: Götter wie Jupiter und Pluto, die Herrscher über Olymp und Unterwelt, und natürlich Orpheus und Eurydike. Die ›Verkleidung‹ beginnt allerdings mit der Einführung einer völlig neuen Figur, und zwar der »Öffentlichen Meinung«.

Orte des Geschehens sind die Gegend von Theben, der Olymp und die Unterwelt. Das Handlungsmuster des Mythos – Eurydikes Tod, Orpheus’ Rettungsversuch und sein Scheitern – bleibt erkennbar, wird allerdings stark verändert, vor allem ausgelöst durch die vollkommen anderen Charaktereigenschaften der Figuren. So ist Orpheus keinesfalls traurig über den Verlust seiner Frau. Im Gegenteil, er ist sogar außerordentlich froh darüber, denn das Ehepaar hat sich schon lange auseinandergelebt, und mittlerweile zeigen beide unverhohlenes Interesse an anderen Personen: Orpheus an einer schönen Nymphe, Eurydike an dem – aus Vergils Georgica entlehnten – Schäfer Aristeus. Doch hinter dem Schäfer verbirgt sich bei Offenbach und seinen Librettisten in Wahrheit Pluto, der Gott der Unterwelt, der Eurydike mit in den Hades nimmt. Orpheus hinterlässt sie immerhin eine Nachricht:

»Verlassen muß ich diese Schwelle,

denn ich bin tot ohn’ allen Zweifel,

Aristeus war der Gott der Hölle,

und jetzt holt mich der Teufel.«

Doch Orpheus’ Frohlocken über den Tod seiner Frau wird unterbrochen: Die Öffentliche Meinung fordert ihn auf, seine Gattin aus der Unterwelt zurückzufordern. Orpheus muss ihr gehorchen; schließlich hängen sein Ansehen und sein guter Ruf als Musiklehrer von der Öffentlichen Meinung ab. Im Olymp langweilen sich derweil die Götter und rebellieren gegen Jupiters Herrschaft. Sie werfen ihm vor, sie mit fadem Nektar und Ambrosia ruhigzustellen. Orpheus und die Öffentliche Meinung erscheinen, auf Geheiß der Öffentlichen Meinung bezichtigt Orpheus Pluto der Entführung. Um die Wahrheit herauszufinden, beschließt Jupiter in die Unterwelt zu reisen – die anderen Götter alle im Schlepptau.

Eurydike langweilt sich in der Unterwelt währenddessen ebenfalls. Pluto konnte seine erotischen Versprechen nicht einhalten. Auch sein stets betrunkener Diener Hans Styx hat mit seinem Werben um Eurydike keinen Erfolg. Dann jedoch taucht Jupiter in der Gestalt einer Fliege auf und kann Eurydike betören. Er verspricht ihr eine heimliche Entführung. Das finale Bild beginnt mit einem Höllenfest für die olympischen Gäste. Jupiter stellt die Bedingung, dass Orpheus Eurydike dann mitnehmen darf, wenn er sich nicht nach ihr umdreht: Da Orpheus Eurydike ja gar nicht mehr liebt, ist das eigentlich auch nicht zu erwarten. Dann aber schleudert Jupiter einen Blitz, Orpheus erschrickt und dreht sich um. Zu beiderseitiger Erleichterung erhält er Eurydike also doch nicht zurück. Um sein Ansehen zu wahren, darf Jupiter Eurydike jetzt natürlich weder sich noch Pluto zusprechen. Also bestimmt er, dass sie sich als Bacchantin dem Gefolge des Gottes des Weins anschließen soll. Von ihrer Freiheit beflügelt, stimmt Eurydike den Cancan an und die Operette endet mit einem wilden Tanz.

In antiken Heldensagen spielt das heroische Handeln die zentrale Rolle. Orpheus handelt im ursprünglichen Mythos wie ein Held: mutig und aus Liebe. Er ist bereit, alles für Eurydike zu tun. Doch in Offenbachs Operette bestimmen andere Muster das Geschehen. Das Werk stellt vor allem einen Konkurrenzkampf dar, der die Motive und Handlungsweisen der Protagonisten bestimmt. Dabei geht es sowohl um den Kampf ums Prestige als auch um den Kampf um Eurydike, zugleich um einen Kampf zwischen Olymp und Unterwelt. Nur Orpheus spielt in diesem Kampf überhaupt keine Rolle. Das Werk vollführt also im Prinzip eine »Verkehrung von antik heroischem in bourgeoises Handeln. Dem aber […] können auf der Bühne nur unberechenbar widerbürgerliche Ausbrüche in die Quere schießen: Lust auf unbegrenzte, unnütze, unvernutzbare Energieentladungen im Lieben, Trinken, Tanzen.«[6] Am Ende aber erreicht keiner der Götter das Ziel: Niemand ›besitzt‹ Eurydike am Schluss. Und sie selbst wetteifert ausschließlich mit ihren eigenen sehnsüchtigen Leidenschaften, denen kein Mann und kein Gott gewachsen ist – auch nicht in veränderter Gestalt, was sie immer nur vorübergehend beeindruckt.[7]

Die drei Duette der Operette – Orpheus und Eurydike, Öffentliche Meinung und Orpheus, Jupiter und Eurydike – zeigen diesen Kampf um Eurydike und heben sich auch musikalisch von den restlichen Stücken ab. Das erste Duett stellt die Beziehungsprobleme von Orpheus und Eurydike dar; es geht um das Verhältnis von Mann, Frau und Violine. Mit großer Geste versucht Orpheus zwar, Eurydike mit seiner Musik zu beeindrucken: Sie hingegen ist zutiefst genervt von seinem Geigenspiel. Dabei untermalt die Musik ihr Beziehungsproblem: Orpheus ist in seine Musik so versunken, dass er nicht einmal merkt, dass er Eurydike (statt seines Instruments) in ihrer Empörung dabei viel faszinierende Klänge entlockt als zuvor.[8]

Insofern lässt sich argumentieren, dass in dieser Operette eigentlich Eurydike als Hauptfigur bezeichnet werden sollte. Sie eröffnet das Werk, ist an zwei wichtigen Duetten beteiligt, der Konkurrenzkampf der Männer dreht sich einzig um sie, die Geschichte geht für sie am besten aus, sie stimmt den finalen und ausufernden Schlusstanz an und hat damit auch ›das letzte Wort‹. Das Ende erhöht sie zur Priesterin des Bacchus und gibt ihr erstmals einen eigenen Raum abseits ihrer Liebhaber.[9] Diese Schlusswendung richtet sich satirisch gegen die besitzgierigen Göttermänner Pluto und Jupiter und parodiert mit dem Cancan die typischen Finalensembles der großen Oper. Offenbach möchte aber nicht nur die Gattung Oper im Allgemeinen parodieren, er baut auch eine ganz konkrete Anspielung auf Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice ein. Die Öffentliche Meinung fordert Orpheus auf, nun um Eurydike zu bitten, woraufhin dieser Glucks Arie Ach ich habe sie verloren (Che farò senza Euridice / J’ai perdu mon Eurydice) anstimmt. Aber die Götter sind der allseits bekannten Arie längst überdrüssig: Im Gegensatz zum antiken Mythos kann Orpheus mit seiner Musik also weder Eurydike noch die Götter beeindrucken.

Orphée aux Enfers bringt nicht nur musikalische Parodien, sondern auch gesellschaftskritische Elemente. Das betrifft vor allem die Darstellung Jupiters, seines Regiments und der Langeweile bzw. des ennui der Götter. Jupiter setzt augenscheinlich »mehr auf Schein als auf Sein«:[10] »Alles für die Etikette und durch die Etikette!«, heißt es im zweiten Bild. Wenn Offenbach und seine Librettisten damit vermutlich Napoleon III. treffen wollten, reagierte dieser beim Besuch einer Vorstellung jedoch souverän und zeigte sich außerordentlich begeistert.[11] Trotzdem waren die Reaktion nicht nur positiv. Jules Janin verurteilte kurz nach der Uraufführung, was er als Missbrauch des Mythos auffasste: »Welch Profanation des glorreichen Altertums dieser Orpheus ist!«[12] Damit weckte er jedoch erst das Interesse: Die Vorstellungen der nächsten Wochen waren ausverkauft; die Librettisten kolportierten, dass die komischsten Partien eigentlich nur wörtliche Zitate von Janin seien.[13] Zutiefst amüsiert zog es das Publikum noch monatelang in die Vorstellungen, um Offenbachs Parodie des Mythos von Orpheus und Eurydike mit eigenen Augen zu sehen.

Literatur

Crémieux, Hector, und Ludovic Halévy: Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt. Opéra bouffon in zwei Akten und vier Bildern, hrsg. von Henning Mehnert, Stuttgart: Reclam 2001.

Grun, Bernhard: Kulturgeschichte der Operette, Berlin: Lied der Zeit Musikverlag 1967.

Klotz, Volker: Operette. Porträt und Handbuch einer unerhörten Kunst, München: Piper 1991.

Klügl, Michael: Erfolgsnummern. Modelle einer Dramaturgie der Operette, Laaber: Laaber 1992.

Kracauer, Siegfried: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit, hrsg. von Karsten Witte, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1976.

Anmerkungen

[1] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 118.

[2] Ebd., S. 116.

[3] Ebd., S. 113.

[4] Volker Klotz, Operette, S. 510.

[5] Ebd., S. 512.

[6] Ebd., S. 512.

[7] Ebd., S. 513.

[8] Ebd., S. 515.

[9] Michael Klügl, Erfolgsnummern, S. 100.

[10] Henning Mehnert, Nachwort zu Hector Crémieux’ und Ludovic Halévys Libretto zu Jacques Offenbach, Orpheus in der Unterwelt, S. 114.

[11] Ebd.

[12] Bernhard Grun, Kulturgeschichte der Operette, S. 126.

[13] Ebd., S. 127.

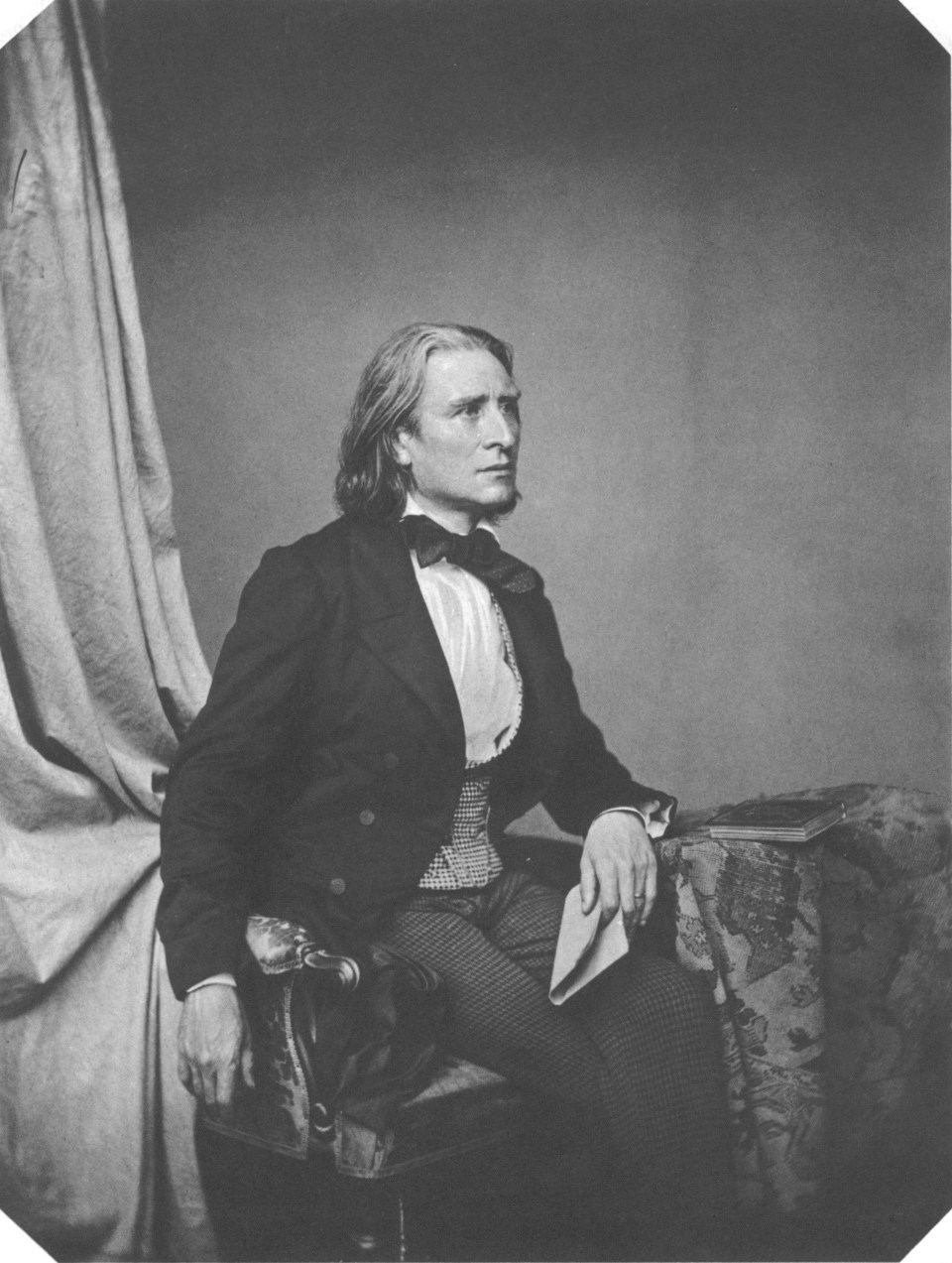

Franz Liszt: Orpheus

Magdalena Engels

Die Symphonische Dichtung Orpheus (1853/54) von Franz Liszt

Als Weimarer Kapellmeister führte Franz Liszt ab 1848 nicht nur die dortige Hofkapelle aus 38 fest angestellten Musikern zu neuen Höchstleistungen:[1] Mit seinen einsätzigen »Symphonischen Dichtungen« wollte er zudem auf eine neue Weise die Dichtkunst (teils auch die Bildende Kunst) mit der Tonkunst verbinden. Diesen Kompositionen stellte er stets ein »der rein instrumentalen Musik in verständlicher Sprache beigefügtes Vorwort« voran, »mit welchem der Komponist bezweckt, die Zuhörer gegenüber seinem Werke von der Willkür poetischer Auslegung zu bewahren und die Aufmerksamkeit im voraus auf die poetische Idee des Ganzen […] hinzuweisen«.[2]

Die Aufführung von Christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice unter der Leitung Liszts hatte ihn Mitte der 1850er Jahre zur Komposition seiner vierten Symphonischen Dichtung bewegt, die zugleich als Introduktion zu Glucks Oper dienen sollte. Während Gluck Orpheus nicht primär als übermenschlichen Halbgott, sondern als trauernden Gatten darstellte,[3] wollte sich Liszt von dieser Deutung wiederum distanzieren und verstand den Orpheus-Stoff stattdessen symbolisch und als Imagination des griechischen Mythos.[4]

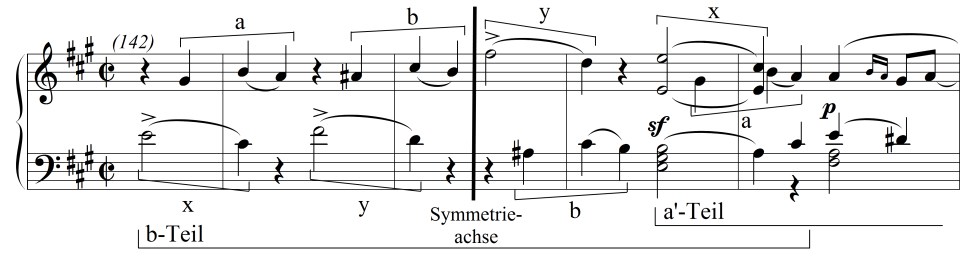

Die Symphonische Dichtung Orpheus lässt sich im Rahmen ihrer einsätzigen Form in drei Teile untergliedern. Indem Liszt nicht nur eine, sondern sogar zwei Harfen einsetzt, verweist er schon klanglich auf Orpheus als mythischen Harfen- oder Leierspieler. Aus dem Liegeton der Hörner wird dabei in der Einleitung in C-Dur in den Violoncelli ein erstes Thema entwickelt, das mit Bezug auf Liszts Vorwort mitunter als Zeichen für den Gesang des Orpheus beschrieben worden ist:

Der Mittelteil im terzverwandten E-Dur nimmt dieses Thema dann auf und verarbeitet es im Sinne der »Themenmetamorphose« oder »Motivtransformation«. Aus dem initialen Thema entsteht durch ständige Entwicklung eine Vielzahl unterschiedlicher Gestalten. Ein zweites Motiv tritt hinzu, das sich – musikalisch mit einer über den Hörnern und über Dreiklangsbrechungen der Harfen gleichsam schwebenden Linie der Solovioline – mit der Nennung der »elysischen Lüfte« und »Weihrauchwolken« in Liszts Vorwort (siehe unten) assoziieren lässt:

Arnfried Edler beschrieb diesen Mittelteil auf Grundlage dieser Transformationen generell als ein »Bild des ständigen Umherirrens, der Verheißungen und Enttäuschungen«.[5] – Der Schlussteil, der wiederum in C-Dur steht, ist klanglich von Streichertremoli und Harfenarpeggien geprägt. Spiegelbildlich zum Beginn lösen sich die thematischen Gestalten an dieser Stelle wieder auf: Nach einem anfänglich aufbrausenden und sich allmählich beruhigenden Abschnitt sinkt, nochmals mit Edler gesprochen, Orpheus’ »Klage in […] Gestaltlosigkeit reiner Harmonien«. Die den Tonraum umgreifenden Harmonien lösen sich im Schlussklang, in der »Naturharmonie«, auf.[6] Orpheus, in Liszts Vorwort als Symbol der Kunst apostrophiert, schwebt gleichsam dahin.

Liszt legt mit dieser Symphonischen Dichtung einen Kontrast zur Gluck’schen Auffassung des Mythos vor. Orpheus und Eurydice versteht er als Symbole: Das Ideal, Eurydice, wird von Übel und Schmerz verschlungen, was der Mythos im Tod der Eurydice ausdrückt. Die (ethisch und metaphysisch wirkende) Kunst, durch Orpheus symbolisiert, bringt es zwar fertig, das Ideal aus der Finsternis der Unterwelt herauszuführen: Es gelingt ihr jedoch nicht, das Ideal auch auf Erden zu halten – die beiden Liebenden Orpheus und Eurydice werden voneinander getrennt. Liszt selbst beschrieb dies in seinem Vorwort wie folgt:

»Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft im blutigen Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangenen Ideals. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie im Leben zu erhalten«.

So tritt in Liszts Symphonischer Dichtung im 19. Jahrhunderts auch die Instrumentalmusik in die Diskussion über die Kunst und das Ideale ein: Sie stellt die Macht der Tonkunst als Gegenpol zur Barbarei dar – und fügt damit der Interpretationsgeschichte des antiken Orpheus-Mythos eine weitere Facette hinzu.

Liszts Vorwort in der Übersetzung von Peter Cornelius:

Als wir vor einigen Jahren den Orpheus von Gluck einstudirten, konnten wir während der Proben unsre Fantasie nicht verhindern, von dem in seiner Einfachheit ergreifenden Standpunkt des grossen Meisters zu abstrahiren, und sich jenem Orpheus zuzuwenden, dessen Name so majestätisch und voll Harmonie über den poetischen Mythen der Griechen schwebt. Es war dabei das Andenken an eine etrurische Vase in der Sammlung des Louvre in uns wieder lebendig, auf welcher jener erste Dichter-Musiker dargestellt ist, mit dem mystischen königlichen Reif um die Schläfe, von einem sternbesäeten Mantel umwallt, die Lippen zu göttlichen Worten und Gesängen geöffnet, und mit mächtigem Griff der feingeformten schlanken Finger die Saiten der Lyra schlagend. Da scheinen die Steine gerührt zu lauschen und aus versteinten Herzen lösen sich karge, brennende Thränen. Entzückt aufhorchend stehen die Thiere des Waldes, besiegt verstummen die rohen Triebe der Menschen. Es schweigt der Vögel Gesang, der Bach hält ein mit seinem melodischen Rauschen, das laute Lachen der Lust weicht einem zuckenden Schauer vor diesen Klängen, welche der Menschheit die milde Gewalt der Kunst, den Glanz ihrer Glorie, ihre völkererziehende Harmonie offenbaren.

Heute noch sprosst aus dem Herzen der Menschheit, wie auch die lauterste Moral ihr verkündigt ward, wie sie belehrt ist durch die erhabensten Dogmen, erhellt von Leuchten der Wissenschaft, aufgeklärt durch die philosophischen Forschungen des Geistes und umgeben von der verfeinertsten Civilisation, heute noch wie ehemals und immer sprosst aus ihrem Herzen der Trieb zur Wildheit, Begier, Sinnlichkeit, und es ist die Mission der Kunst, diesen Trieb zu besänftigen, zu veredeln. Heute wie ehemals und immer ist es Orpheus, ist es die Kunst, welche ihre melodischen Wogen, ihre gewaltigen Akkorde wie ein mildes, unwiderstehliches Licht über die widerstrebenden Elemente ergiesst, die sich in der Seele jedes Menschen, und im Innersten jeder Gesellschaft in blutigem Kampf befehden. Orpheus beweint Eurydice, das Symbol des im Uebel und im Schmerz untergegangnen Idelas. Es ist ihm vergönnt, sie den Dämonen des Erebus zu entreissen, sie heraufzubeschwören aus den Finsternissen der Unterwelt, nicht aber sie ihm Leben zu erhalten. Möchten mindestens nie jene Zeiten der Barbarei wiederkehren, wo, wie trunkne, zügellose Mänaden, wilde Leidenschaften die Kunst erliegen machen unter mörderischen Thyrusstäben, indem sie in fiebertollem Wahn sich rächen für die Verachtung, mit welcher jene auf ihre rohen Gelüste herabsieht.

Wäre es uns gelungen, unsern Gedanken vollständig zu verkörpern, so hätten wir gewünscht, den verklärten ethischen Character der Harmonien, welche von jedem Kunstwerk ausstrahlen, zu vergegenwärtigen, die Zauber und die Fülle zu schildern, womit sie die Seele überwältigen, wie sie wogen gleich elysischen Lüften, Weihrauchwolken ähnlich mälig sich verbreiten; den lichtblauen Aether, womit sie die Erde und das ganze Weltall wie mit einer Atmosphäre, wie mit einem durchsichtigen Gewand unsäglichen mysteriösen Wohllauts umgeben.

Literatur

Edler, Arnfried: Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, Kassel u. a.: Bärenreiter 1970.

Stegemann, Michael: Franz Liszt. Genie im Abseits, München: Piper 2011.

Anmerkungen

[1] Michael Stegemann, Franz Liszt, S. 170.

[2] Zitiert nach Arnfried Edler, Studien zur Auffassung antiker Musikmythen im 19. Jahrhundert, S. 160.

[3] Ebd., S. 148.

[4] Ebd., S. 149.

[5] Ebd., S. 143.

[6] Ebd., S. 146.

Marc-Antoine Charpentier: La Descente d’Orphée aux Enfers

Clarissa Renner

La Descente d’Orphée aux Enfers von Marc-Antoine Charpentier

Als eine der letzten Auftragskompositionen für das Haus de Guise vertonte Marc-Antoine Charpentier Ende 1686 / Anfang 1687 den Orpheus-Stoff – und zwar schon zum zweiten Mal. Bereits einige Jahre zuvor hatte er sich des Mythos angenommen und eine Kantate für drei Männerstimmen (mit Orpheus, Tantalus und Ixion als handelnden Personen) und Instrumentalensemble geschrieben. Orphée descendant aux Enfers (H 471) gilt heute als die erste französische Kantate.[1]

Charpentier war nach seiner Rückkehr aus Rom im »Hôtel de Guise« untergekommen und unterstand als hauseigener Komponist den Wünschen der Hausherrin, der offenbar nach einem Bühnenstück auf der Grundlage des Orpheus-Mythos zumute war.[2] Dieses Werk, La Descente d’Orphée aux Enfers (H 488; der Librettist ist unbekannt), ist autograph in den Mélanges autographes überliefert und niemals in einem zeitgenössischen Druck erschienen: Der Protektionismus und die gewollte Exklusivität der Mäzene hatten den Ausschluss der Öffentlichkeit zur Folge, sodass auch kein anderes Werk Charpentiers aus dieser Zeit gedruckt wurde.[3] Seit der letzte männliche de Guise verstorben war, experimentierte die Witwe Madame de Guise mit der Ausrichtung diverser vergnüglicher Veranstaltungen.[4] Die von ihr in Auftrag gegebenen Kammeropern wurden teils am königlichen Hof aufgeführt, wo Madame de Guise den Winter verbrachte und Charpentier Kontakte zu den Musikern des Dauphin und dem Kronprinzen selbst knüpfen konnte,[5] teils in der Pariser Residenz ihrer Schwester, der Mademoiselle de Guise.[6] Charpentiers Orpheus-Oper war also in jedem Fall einer Elite vorbehalten und wurde bis zur Wiederentdeckung vermutlich auch nur ein einziges Mal konzertant[7] aufgeführt.

Im Frankreich des 17. Jahrhunderts bestand eine Reihe von musiktheatralen Gattungen nebeneinander, was die Einordnung von Charpentiers Orphée erschwert. Eine Tragédie lyrique kann aufgrund des fehlenden allegorischen Prologs und der differierenden Zahl der Akte als Modell ausgeschlossen werden.[8] Die eingefügten Tänze, die zum Teil durch die Angaben in der Partitur eindeutig auf Affekte bezogen sind, könnten eine Comédie-ballet plausibel erscheinen lassen, in der versucht wurde, Tanz und Musik nicht abzugrenzen, sondern in der Verbindung der Künste ein intermediales Theatererlebnis zu schaffen.[9] Gilbert Blin rechnet La Descente d’Orphée aux Enfers aber der »großen französischen pastorale en musique« zu.[10] Die Merkmale einer Pastorale werden besonders im ersten Akt deutlich, wenn die Nymphen Daphne, Enone (Oinone) und Aréthuse mit Euridice auf einer Wiese die Vermählung des Brautpaares feiern und der Bach durch die Wassernymphe Aréthuse und die Vögel durch die Bergnymphe Enone angerufen werden, in den fröhlichen Gesang einzustimmen. Neben dem Chor der Nymphen tritt auch ein Chor der Hirten auf, der den pastoralen Charakter weiter verstärkt. Charpentier wählt für den Beginn die Tonart A-Dur, die er selbst später für den Ausdruck eines fröhlichen Affekts und einer ländlichen Umgebung empfahl.[11]

Die Oper bezieht sich auf die Lesart des Mythos nach Ovids Metamorphosen, die aber durch einige Elemente erweitert wird. So fällt die Rolle des Boten bei Charpentier weg. Stattdessen stößt Orphée zufällig zum Geschehen und Euridice stirbt schließlich in seinen Armen. Wie in Monteverdis L’Orfeo[12] (bei Charpentier allerdings noch im ersten Akt) hält ihn sein Vater Apoll vom Selbstmord ab. Er rät ihm, stattdessen Euridice in die Unterwelt zu folgen und um ihre Rückkehr zu bitten. Der zweite Akt erscheint als Kernstück dieser Geschichte und ist sehr ausführlich ausgearbeitet. Die erste und zweite Szene ist den drei Sündern Tantalus, Ixion und Tityos vorbehalten, die, nachdem sie ihre ewigen Qualen besungen haben, durch den Gesang des Orphée von ihren Strafen zumindest für eine kurze Zeit befreit werden: Hier wird zum ersten Mal in Charpentiers Oper die Wirkungskraft der Musik auf der Bühne dargestellt.

Wenn nun Orphée vor Pluto tritt, um mit seinem Gesang dessen Mitleid zu erwecken, gelingt ihm das zunächst allerdings nicht. Pluto bleibt über eine lange Zeit standhaft, während Proserpine und die Geister der Unterwelt schon längst zu Tränen gerührt sind. Schließlich scheint es nicht die Musik, sondern der Blick Proserpines zu sein, der Pluto umstimmen kann und Euridice unter der unheilvollen Bedingung des Blickverbots an Orphée zurückgibt. An dieser Stelle endet der zweite Akt und mit ihm die überlieferte Partitur. Der dritte Akt ist nicht erhalten.[13]

Auch mit dem kleinen Ensemble, das ihm zur Verfügung stand, gelang es Charpentier, zwischen den verschiedenen Örtlichkeiten der Szenen zu differenzieren. So sind die zwei Traversflöten die musikalischen Begleiter der Euridice. Solange Orphée auf der Erde weilt, begleiten ihn zwei Violinen, wenn er schließlich in die Unterwelt hinabsteigt, übernehmen zwei Gamben diese Funktion. Im mutmaßlich abschließenden dritten Akt hätte Orphée wohl ein zweites Mal in die Unterwelt hinabsteigen müssen, nachdem die Mänaden ihn ob seiner Absage an das weibliche Geschlecht getötet hatten. Dieser zweite Gang in die Unterwelt schwebt als Moral der Geschichte für den wissenden Zuhörer von Beginn an über dem Werk. Auch ahnt Orphée selbst das Unheil, wenn er zum Ende des zweiten Aktes sagt: »Amour, brûlant Amour, pourras tu te contraindre? Ah! Que le tendre Orphée à lui même est à craindre« (»Liebe, glühende Liebe, kannst du dich wohl beherrschen? Ach! Wie sich der liebende Orpheus vor sich selbst fürchtet«). Dennoch stellt er mit seinem zweiten Gang in die Unterwelt das Gleichgewicht zu dem zweimaligen Sterben der Euridice her.

Literatur:

Blin, Gilbert: La Descente d’Orphée aux Enfers, Booklet zur Aufnahme des Boston Early Music Festival, übersetzt von E. van den Hoogen, 2014.

Hitchcock, Hugh Wiley: La Descente d’Orphée aux Enfers H. 488, Booklet zur Aufnahme William Christie, übersetzt von I. Trautmann, 1995.

Lattarico, Jean-François: Thésée, la première des tragédies, in: L’Europe Baroque. Oper im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Isolde Schmid-Reiter und Dominique Meyer, Regensburg: ConBrio, S. 65–71.

La Laurencie, Lionel de: Un opéra inédit de M.-A. Charpentier: La Descente d’Orphée aux Enfers, in: Revue de Musicologie 10, 1929, Nr. 31, S. 184–193.

Ranum, Patricia M.: Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, in: New Perspectives on Marc-Antoine Charpentier, hrsg. von Shirley Thompson, Farnham: Ashgate 2010, S. 1–29.

Schroedter, Stephanie: Modelle der Interaktion von Tanz und Musik im französischen Theater des 17. und 18. Jahrhunderts: Ballet de Cour, Comédie ballet, Tragédie lyrique und Opéra ballet, in: L’Europe Baroque. Oper im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. von Isolde Schmid-Reiter und Dominique Meyer, Regensburg: ConBrio, S. 73–94.

[1] Hugh Wiley Hitchcock, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 14.

[2] Zu Anlass und Auftraggeberschaft der Komposition siehe auch Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 19f.

[3] Patricia M. Ranum, Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, S. 4.

[4] Ebd., S. 13.

[5] Es ist also anzunehmen, dass die Oper im Beisein des Dauphin aufgeführt wurde, zumal einige seiner Musiker diejenigen der Madame de Guise unterstützten: vgl. Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 20.

[6] Patricia M. Ranum, Charting Charpentier’s ‘Worlds’ through his Mélanges, S. 20.

[7] Gilbert Blin zieht sogar eine Aufführung in Zweifel und hält die Angaben in der Partitur zur Sängerbesetzung für ein Indiz, dass das Werk nur geprobt, eine szenische Aufführung aber intendiert war (La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 17).

[8] Jean-François Lattarico, Thésée, la première des tragédies, S. 66.

[9] Stephanie Schroedter, Modelle der Interaktion von Tanz und Musik im französischen Theater des 17. und 18. Jahrhunderts, S. 81.

[10] Gilbert Blin, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15.

[11] Hugh Wiley Hitchcock, La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15.

[12] Es stellt sich die Frage, ob Charpentier diese Oper vielleicht in seiner Zeit am Jesuitenkolleg und als Schüler von Carissimi in Rom kennengelernt hatte.

[13] Es gibt keine expliziten Hinweise auf einen dritten Akt. Es könnte also auch sein, dass es nie einen gegeben hat oder dass die Oper nicht vollendet wurde. Die Literatur ist sich aber im Grunde einig, dass es einen verlorengegangenen dritten Akt gegeben haben muss. Gilbert Blin erklärt ausführlich, warum aus seiner Sicht ein Ende nach dem zweiten Akt gar nicht denkbar wäre (La Descente d’Orphée aux Enfers, S. 15f.).

Claudio Monteverdi: L’Orfeo

Katharina Konrad

Einigkeit und Kontrastierung in Claudio Monteverdis L’Orfeo

Lange hielt man Claudio Monteverdis L’Orfeo für die erste Opernkomposition überhaupt. Für die Stadt Mantua stellte sie tatsächlich den Beginn der neuen Gattung dar, jedoch war der Orpheus-Stoff bereits um 1600 von Jacopo Peri und Giulio Caccini in Florenz vertont worden. Deren Versionen gelten heute überwiegend als »Opernversuche«,[1] wogegen Monteverdis L’Orfeo als erstes musikalisches Drama mit »werkhaftem Charakter«[2] angesehen wird. Innovativ gegenüber seinen Vorgängern zeigt sich Monteverdi durch die erstmals in der Partitur fixierte Akteinteilung.[3]